Visible Cloaks: シンセシスとシステム

辞書の定義によると、「synthesis(シンセシス/合成)」とは、「個別の材料あるいは抽象的物体の構成要素を単体または統合された存在へと結合すること」を意味します。シンプルな波形から複雑なサウンドを生み出していくという技術的な意味以外にも、シンセシスという語には、私たちが影響やインスピレーションを受け自らの音楽の基盤とする過程という意味も含まれています。

もちろん、影響とインスピレーションはあらゆるところからやって来ます。また、情報の流れ同様、実際に有益であろうものを探しだすためのフィルターが必要となります。アルゴリズム(Spotifyの「プレイリスト」、YouTubeの「あなたへのおすすめ」など)がこのフィルターの役割を担うようになっており、ユーザーのこれまでの操作に基づくマシンの予測機能がますます向上する一方で、誰かに直接これまで存在すら知らなかった音楽を紹介され、それに一瞬にして魅了される経験に勝るものはありません。

とても多くのリスナーにとって、『Fairlights, Mallets and Bamboo』という興味をそそるタイトルが付けられたこのミックステープは、ジャパニーズ・エレクトロ・ポップ、アンビエント、そしていわゆる「ワールド・ミュージック」と呼ばれるものを、これまで気づかなかった接点で繋ぎ合わせ、まさにそのような、新たな音楽へのガイド的な役割を果たしました。

元々2010年にRoot Strataレーベルのブログに掲載されたこのミックスは、(坂本龍一、細野晴臣、YMOといった優れたアーティストに並んで)日本国外ではあまり知られていないアーティストをフィーチャーしており、「1980~1986年の日本のアンビエント/ポップ・ミュージックにおける第四世界の底流を探る」という副題が付けられていました。デジタル・シンセ・テクスチャと伝統的なパーカッションの音色を並列させるという試みは、多くのプロデューサーの間で話題となり、それが未来志向のさまざまなエレクトロニック・ミュージック・シーンに波及していきました。

このミックスをコンパイルしたSpencer Doranという人物は、Ryan Carlileと共にVisible Cloaksを結成しています。2人は先日ニューヨークを拠点とするレーベルRVNGからセカンド・アルバム『Reassemblage』をリリースしましたが、当然のことながら、アルバムの3次元のサウンド・デザイン、技巧的なアレンジ、瞑想的な雰囲気には、前述の『Fairlights…』ミックスでフィーチャーされている日本のアーティストの影響がはっきりと表れています。しかし、下のAbletonインタビューでSpencerが明らかにしているように、Visible Cloaksの音楽制作は、特定の時代のスタイルやサウンドを超えたもっと広範な影響を受けています。決定的なのは、彼らの極めてオリジナリティ溢れるシンセシスを可能にしているのは、他の領域のアイデアを音楽と結びつけていくシステマティックな手法にあるということです。

出身について、Visible Cloaksとしての活動歴についてお話しいただけますか。

私は北カリフォルニア育ちで(Ryanともここで出会いました)、ずっと西海岸に住んでいます。私は哲学を、Ryanは文化人類学を学び、二人とも学士号は取りましたが、それぞれの学問からは離れました。Visible Cloaksは当初、単に「Cloaks」という名義で私のソロ・プロジェクトとしてスタートしましたが、その後いくつかの転換とレンズ交換を経験しました。ここ数年は2人でこの名義を使用しています。

Visible Cloaksはそのサウンドの世界の独自性をはっきりと聞き取ることができます―直接的な影響を指摘するのが非常に難しいという点で。ご自身が属すると考える特定の音楽系統はありますか?

フランス国立視聴覚研究所の音楽研究グループ(INA-GRM)の関連コンポーザーたちによって編み出された、作曲におけるスペースの活用法に惹かれてきたので、彼らの作品は長年聴きいて学習しています。また、私たちの作品は、言語学に潜在する音楽的要素を引き出すのにテクノロジーを使用するなど、脱構築の流儀でデジタル・ツールを用いて制作を行ったという点で、Paul Lansky、Carl Stone、Paul DeMarinisといったアメリカの作曲家の伝統を受け継いでいます。また、概念的な思想家からもさまざまな種類の影響を受けています。たとえばPauline Oliveros、R. Murray Schafer、Brian Eno 、細野晴臣のサイバネティック・システムの使用…さらに、(芸能山城組の創立者で劇場アニメ 『AKIRA』の音楽を担当した)大橋力からもさまざまなレベルで影響を受けています。

吉村弘、芦川聡、尾島由郎の音楽と環境音楽デザインも、私たちの作品に強い影響を与えているもうひとつの流れです。Erik Satieのような一派に遡ることのできる独特のアヴァンギャルドな静穏さが作品に漂っています。尾島由郎は、槇文彦設計の優れた建築作品『スパイラル』内で流されるアンビエント・ミュージックをデザインしました。この建物は、下着メーカーであるワコールが創立したアート/文化センターで(また80年代の日本の資産バブル時の文化景観に深く絡む企業後援の象徴でもあります)、メタボリズムとの関連性も見ることができます。

吉村弘は、神戸市地下鉄のサウンド・ピクトグラム、神奈川県立近代美術館葉山のサウンド・ロゴ、横浜国際総合競技場の外周部環境音など、公共建築に関連する環境音楽デザインに幅広く取り組みました。彼らの作品には、「環境」としての音楽、自然音の世界に存在する(そしてそこから切っても切り離せない)ものという概念から生じる公共空間との対話があります。これには、コンセプチュアルな音響の捉え方という点で大きな影響を受けました。DAW(あるいはそれ以外の作曲環境)内で生み出した想像の世界と、それが再生される実際の物理空間との中間に位置するものとして、録音を扱うのです。

芦川聡は、外的実在から分離しては存在し得ないが、既定の空間に重なり、その空間の意味を変えるものとして環境音楽を捉えました。私はそのどちらもあり得ると思います―少なくとも(別に話したとおり)私たちの作品ではこの種の二重性を目指しています。

制作のワークフローはどのようなものでしょうか?また作品の完成はどのように判断されていますか?

決まったプロセスはなく、さまざまなワークフロー間で行き来して新鮮さを失わないようにしています(This Heatの「あらゆる可能なプロセス、あらゆるチャンネルをオープンに」という原理と同じです)。それに、さまざまなアプローチを取り混ぜて作業するのが好みです。より多彩な結果を得て、リスニング環境でいろいろと探ったり分析したりできる複雑な何かをリスナーに提供したいと思っているので。作品が「完成」に至るには毎回かなり長い時間がかかりますが、だいたい、いくつかのアレンジを試してみて、その中から選択することになりますね。

直接的でないものを含め、制作に役立つ創作ストラテジーといったものはありますか?

ミックスではさまざまな戦略があります。たとえば、よく使用するテクニックのひとつに、オーディオ・サンプルをMIDIに変換し(MelodyneやLiveのAudio-MIDI変換機能を使用しています)、それ以降はMIDIのみを使用して、サンプル自体ではなく、サンプルのメロディだけが聞こえるようにするという手法があります。また、偶然性コンポジションの一形態としてMIDIランダマイズ機能も多用しています。Walter Zimmermannはこれを「非中心調性」という概念として提唱していますが、彼の意図するところは、既述の構造の規定から作品を解放することで、その音楽を新鮮に体験できるという点にあります―オーディエンスが新作に触れるときと同じように。彼は行列システムと計算を使用してこれを実現しました(中国の伝統音楽で使用されている手法にインスパイアされたものでした)が、私たちの意図もそれに似ています。このプロセスは、アルバムのミックスダウンを行う際は「凍結」しなければなりませんが、これまで行ったライブ・パフォーマンスやインスタレーション作品では生き続けています。

それぞれに分担された役割というのはありますか?

はっきりと役割分担があるわけではありませんが、私の強みはどちらかというと作曲、編集、アレンジで、Ryanはインプロヴィゼーションやエレクトロニクス/ハードウェアの使用、それに ウィンド・シンセサイザーを使用したバーチャル木管楽器のコントロールが得意です(彼は熟練のサックス奏者なんです)。私たちのサウンドデザインにおける抽象的要素の多くは、Ryanのエレクトロニクスによる即興演奏を私がエディット段階でカットアップしたり加工したもので、どの作品にもレイヤーやタイムイベント変更が数多く加えられています。

あなたの音楽では、ボイスとテクスチャが細部にわたって考慮されているように感じられます。どういったインストゥルメントや音源をご使用ですか?また、それらに適用しているプロセッシングは?

さまざまなものを組み合わせています。あまりネタばらしし過ぎないように説明すると、ハードウェアとソフトウェアを混ぜ合わせているんです。フィジカル・モデリングのVSTインストゥルメントをたくさん使用しています。これらは実際の楽器のサンプルを扱うのですが、サウンドに驚くほどリアルな艶を与えることができます。『Valve』では、Soniccoutureの Pan Drum と Tingklik (クロマチック・モード)で甲田益也子の声をMIDIデータに変換したものを使用しています。皮肉なことに、スタジオに実物のティンクリックがあるのですが、私たちがやっていることは、実物の楽器では実現不可能なのです。

この(フィジカル・モデリング)テクノロジーは現在かなり普及し、メーカー各社は「非西洋」文化圏を市場としたり、題材とするインストゥルメント・パックを製作するようになっています。YouTubeを開けば、アゼルバイジャンのミュージシャンによるムガムの素晴らしい演奏を見ることができますが、こういったものは全てソフトウェア化されています。これらにはブレスコントローラー、ヘッドセット、ピッチベンド・ノブなどを使用します。これはこれまでの音楽テクノロジーと伝統楽器との関係の興味深い逆転であり、機能性を追求するのではなく、エキゾチシズムと文化伝達に結びついています(効果音のような機能を持つEnsoniq Emulatorの尺八のサンプルがその一例です)。これは、グローバル化の範囲がテクノロジーと伝統音楽の関係を変化させている例のひとつです。グローバル化は世界各地でかなりの数の古代からの伝統音楽を破壊していますが、テクノロジーによってそれらを融合させてもいます―人々の移住が数千年にわたって楽器を進化させてきたように。このような表現における工夫とその適用の研究は、文化的か否かに関わらず、私たちが進んでいる方向であるという点で意味のあるものだと考えています。

「Sledgehammer」に使用されたことで有名な1984 Emulator IIの尺八プリセット

先程の話に関連して少しお伺いしたいのですが、昨今、世界各地の伝統楽器の音(リアルでもバーチャルでも)に触れる機会が増えたことは、非西洋のリズム、ハーモニー、チューニング、作曲や音構造を取り込むミュージック・メイカーの増大につながると思いますか?

私たちの世代が、それより前の世代よりも伝統音楽に関心が高いとは思いません。もちろん、人類文化のより神秘的な側面はこれまでにないほど身近になりましたが、それを探求したいという興味を持っていなければなりません。西洋のポピュラー音楽によって私たちの頭の中に固定化された構造というのが確実にあります―大学卒業後かなりの期間にわたって、民族学的フィールド・レコーディング、ミュジーク・コンクレート、古典期以前の音楽といったものに没頭しましたが、それはこういった影響をできるだけ捨て去りたかった故の意図的な試みでした。ですが、慣れ親しんだ文化背景の外へと飛び出すことに違和感を持たない人たちが増える一方、ロックンロール、さらにはハウスといったジャンルはますます変化のない独善的なものとして存在し続けるでしょうから、パラダイム・シフトは今後も実現しないだろうと私は思います。

Visible Cloaksの音楽へと話を戻しましょう。作品のサウンドはマクロ的にもミクロ的にも注意深くアレンジされていますね。作品のディテールと「全体像」の間の相互作用についてどのようにお考えですか?またそのバランスはどうされていますか?

かなり手の込んだアレンジがされているのは事実です。ソフトウェアだからこそ可能な、サウンドの組成における柔軟性と、(仰るとおり)マクロとミクロの間を往き来できる点は気に入っています。さまざまなリスニング・レベルでも機能する作品を作ることは面白いと考えています。表面的には控えめ(従って環境音/アンビエント的な役割を果たすこともできるの)だけれど、ディテールや複雑性にも十分な注意が払われていて、緊密で「ディープな」リスナーの精査にも耐えうるようなものです。以前からずっと、独特の雰囲気を持ちながら停滞感のない音楽を作ることに興味を持ち続けてきました―それには、アレンジや曲構成にこだわったアプローチが関わってきます。

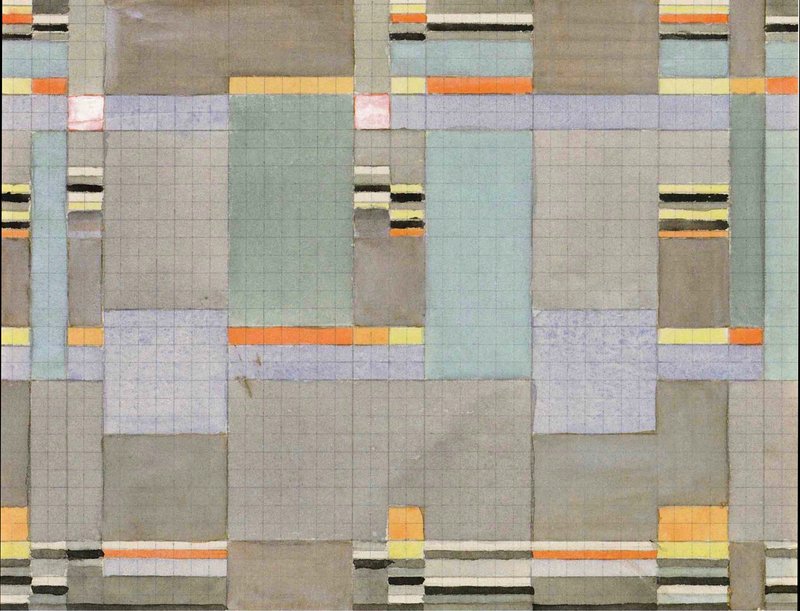

審美的構造としてのアレンジ、未来へと漏出する過去。『Entwurf für Doppelgewebe』(Gunta Stölzl、1926年)

建築やインテリアデザインは、音響やサウンドの構造についての私の考え方に大きな影響を与えています。三次元の空間(ステレオ音場、周波数帯、時間)内に配置するという点、そして、装飾を加え、魅力的に飾るその手法を検討するという点で、共通する感覚があります。ある種の空間的なシンセシスのようなもので、音楽を一連のシステムとして捉えることからの自然な流れだと思います。

Visible Cloaksの最新動向について詳しくは、SoundcloudおよびTwitterをご覧ください。