楽器/インストゥルメントとしてのスタジオの歴史パート1 ― 初期反射

2016年の現在、「スタジオ」(プロフェッショナルなレコーディング・スタジオ、楽器やオーディオ機材を詰め込んだガレージ、ソフトウェアをロードしたラップトップなどその形態に関係なく)が、フィジカルな楽器/インストゥルメントや音楽アイデア同様、音楽作品の作成に必須であることはもはや当たり前になっています。ですが、一見基本的なことに思える音楽録音物の作成におけるスタジオの役割についてのこの理解は、人類の音楽的表現の長い歴史を考えると、比較的新しいコンセプトです。録音された音楽というコンセプト自体も、音楽が、人間の手によるリアルタイムでの生演奏としてのみ体験できるものだった数千年間に比べればまだ新しいものです。

音の録音と再生技術が音楽の理解をどれほど変えたかについては、誇張してもし過ぎることはありません。1800年末のエジソンによる蓄音機の発明により、音楽はもはや単なる瞬間的な芸術形式ではなくなり、音の発生源から遠く離れた場所で繰り返し聞くことのできる体験となったのです。録音と再生の技術はエジソンの発明後数十年にわたって進化を続け、録音を行う者にかつてないほどのクリエイティブなコントロールを提供しました。演奏の記録媒体への伝達を監督する専門家としてのエンジニアの出現は、スタジオが作曲ツールとなる端緒を開きました。録音のサウンドに関する選択―審美眼的な選択―を行う役割が仕事として成立するようになったのです。

録音された音楽の始まり以来、そのプロセスの本質的な部分であるにもかかわらず、作曲ツールとしてのスタジオというアイデアは、1940年代に記録媒体として磁気テープが急増したことをきっかけに大きく開花しました。今や、このアイデアはヒップホップ、エレクトロニック・ミュージック、モダン・ポップなどのジャンルでは一目瞭然のものとなっています。これらのジャンルでは、(豊富なデジタル・オーディオ機能を提供する)スタジオが音楽制作にとって何より欠かせない要素となっており、アーティストがさまざまなソースのオーディオをつなぎ合わせ、まとまりのある音楽作品を完成させるまで事実上無限に手を加えることを可能にしています。

「インストゥルメントとしてのスタジオ」―人の心をつかむ音楽録音物の作成には、単にパフォーマンスを記録する以上の何かが必要であり、オーディオを操るということ自体が一種の作曲芸術形式である―という概念は、Abletonのフィロソフィーのひとつの柱となっています。このアプローチの啓発者で、2016年のLoopサミットに登壇するダブの先駆者Lee "Scratch" Perryとテクノ界のレジェンドMoritz von Oswaldと共に、Abletonは現代の音楽制作の基本概念について、デジタル以前、ソフトウェア以前の歴史を掘り下げてみたいと考えました。この分野における貢献について全てを説明することは到底不可能ですが、この歴史のエッセンスを数名のアーティストとその功績に絞って解説していきたいと思います。

2人のピエール

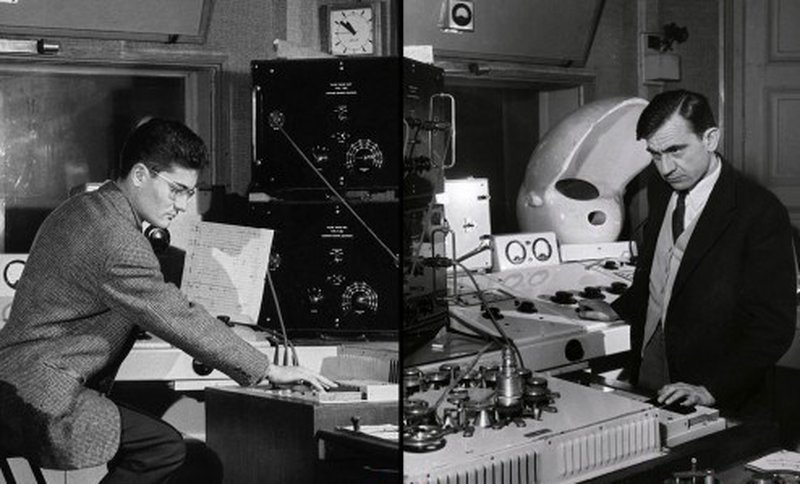

ピエール・アンリとピエール・シェフェール - ミュジーク・コンクレートの先駆者たち

作曲ツールとしてのスタジオの進化を語る際、フランスのエンジニア/作曲家/音響実験者であるピエール・シェフェールとピエール・アンリは格好のスタートです。名付け親のシェフェールとそのコラボレーターであるアンリは、「ミュジーク・コンクレート」分野の創始者と考えられています。ミュジーク・コンクレートとは、録音された音(ほとんどの場合合成音ではなく自然発生音)を新しい音楽の文脈に置き換える作曲手法です。現在、このコンセプトは特に先進的にも挑戦的にも思えないかもしれませんが、シェフェールとアンリがコラージュのようなこのアプローチの可能性を真摯に追求し始めた1940年代において、彼らは録音技術の限界を押し広げ、またさらに重要なことに、何をもって「音楽」と成すか、という概念上の境界線を描き直しました。

ミュジーク・コンクレート初期の実験で、シェフェール(音楽経験はないが、フランスのラジオ放送局でエンジニアとして10年以上働いた)は、レコードに環境音を録音し、スタジオに戻って音の分離と加工を行いました。彼が用いたテクニックのひとつは、こうして分離した音をロックド・グルーヴのレコード(溝がループ上につながっているレコード)に刻み込み、素材がループとして無限に再生されるようにすることでした。「8台ほどのターンテーブルを同時に再生させますが、各ターンテーブルは1つのサウンドだけを再生します」シェフェールは1986年のインタビューでこう説明しています。「その後、さまざまなバリエーションを試します。たとえばサウンド「A」を2回リピートしてからサウンド「B」、そしてサウンド「C」を繰り返してモンタージュを作成します。さまざまなテーマやバリエーションを試すオーケストラのリハーサルに似ています」。

GRMでのピエール・シェフェール(1963年)

ミュジーク・コンクレートの進化は、第二次世界大戦後のオーディオと録音技術の急速な発展、特に磁気テープ・レコーダーが開発されたことに関係しています。共にミュジーク・コンクレート研究グループ(のちに「音楽研究グループ」に改称)での活動中、シェフェールとアンリは、サウンドをテープに録音し、その後、サウンドを完全に再構成できるよう、さまざまな方法でテープを加工(速度を変更したり、逆再生したり、カスタムのテープ・ループを作成したりなど)することで、今日のサンプリングにおける最古のビルディング・ブロックを考案しました。本質的に、シェフェールとアンリは、音楽を録音および再生する手段としてのみならず、新たな種類の作品を作るのに欠かせないツールとして磁気テープを使用する最初の作曲家となったのです。創造の手段としてのスタジオの進化は確実に進行しつつありました。

『鉄道の義務またはエチュード』は、1948年に公開放送された初のミュジーク・コンクレート作品となりました。簡潔なコラージュは、シェフェールがパリ北駅で録音したいくつかの音をつなぎ合わせたもので、それぞれのサウンドをシェフェールは「音響オブジェ」(サウンド・オブジェクト)と呼びました。これは、文脈から切り離され、それゆえに作品内に独自の存在感を持ち得る音を指します。

ピエール・シェフェール & ピエール・アンリ『一人の男のための交響曲』

ミュジーク・コンクレート初の最高傑作と評される『一人の男のための交響曲』は、1950年に初演されました。22の楽章から構成され、数々のターンテーブルとミキサーを用いて演奏されたこの作品は、1951年に放送用に11楽章に短縮されました。機械や工場の騒音、何を言っているのか分からない話声、不規則で突発的なリズム、慌ただしさを感じさせるピアノ演奏をつなぎあわせたこの作品を、シェフェールは「目の不自由な人のためのオペラであり、主張のないパフォーマンスであり、雑音からなる詩であり、口頭または音楽によるテキストである」と話しています。

その頃イギリスでは

BBCでのダフネ・オラム (1950年代)

状況は好転の兆しを見せ始めているとはいえ、ダフネ・オラムは、エレクトロニック・ミュージックの歴史において見落とされているパイオニアの一人といって間違いないでしょう。同郷の男性が第二次世界大戦に従軍する中、オラムは、40年代初期にBBCのバランス・エンジニアとしてラジオ放送におけるキャリアをスタートさせました。ですが、オラムの興味は、単なるクラシック・コンサートの音量バランス調整(そして彼女が担当したその他の音響業務)に留まりませんでした。オーディオ技術の発展に刺激を受けて、オラムはその自由時間のほとんどをサウンド作成の新手法の研究に費やし、また、音楽の作曲方法、特にエレクトロニクスを用いた作曲手法の限界をさらに広げようと試みました。

ある種、現代の魔法のようなものです。そこに何かがあるのだと私たちは考えています。一部のミュージシャンは、これが独自の芸術形式になるのではないかと考えているのです…

BBCの営業時間後、オラムは、利用可能な機材を用いて実験を行い(使用されていないスタジオからテープマシンを集め、全てをつなぎ合わせて実験を行い、その後朝までに再びテープマシンを各スタジオに戻していたとの逸話が残っています)、サウンド・ライブラリを作成し、オーケストラ要素を生のエレクトロニクスとオーディオ・マニピュレーションに融合させた数々の型破りな作品を制作しました。今年、コンポーザーでありターンテーブリストのShiva Fesharekiとロンドン・コンテンポラリ・オーケストラが取り上げるまで、これらの作品が公に上演されることはありませんでしたが、最も注目すべきオラムの初期作品(1949年)のひとつに『Still Point』があります。30分にわたるこの作品は、「ダブル・オーケストラ」を、予め録音された楽器の音の断片(3枚の78rpmレコードに収録)と、当時の標準的(全く洗練されていない)ラジオ用機材を活用した生でのオーディオ加工とに組み合わせたものです。今や『Still Point』はアコースティックな楽器構成を生のエレクトロニック・マニピュレーションに組み合わせた初の作品のひとつとして広く認められています。

BBCレディオフォニック・ワークショップでのダフネ・オラムとその同僚たち

ピエール・シェフェールとピエール・アンリ主導での探求同様、オラムのオーディオ実験の媒体となり、彼女に全く新しい領域の研究の機会を提供したのは、テープマシンでした。「どんな音でもかまいません、音を選び、それを録音し、多様な操作でその特性を変化させるのです」1957年のBBC作品でオラフ自身はこう説明しています。「さまざまな速度で録音したり、逆再生したり、何度も重ねて録音してみたり。フィルター、エコー、音質をちょうせいしてみたり…。膨大で繊細なシンフォニーを作成するのです。ある種、現代の魔法のようなものです。そこに何かがあるのだと私たちは考えています。一部のミュージシャンは、これが独自の芸術形式になるのではないかと考えているのです…」

長い間、オラムの実験的テープ録音はBBCの秘密となっていました。しかし1957年、オラムはラジオ・ドラマ『Amphytryon 38』の作曲を依頼されます。1基の正弦波オシレーター、自家製フィルターのコレクション、そして―もちろん―一連のテープ・レコーダーを使用して、オラムはBBC初のオール・シンセの楽曲を作成したのです。その結果に感銘を受けたBBCはその後、「電子楽器効果」を研究する委員会を設立します。その結果、オラムはレコーディング・エンジニアであるデズモンド・ブリスコーとチームを組み、1958年にBBCレディオフォニック・ワークショップをスタートさせることになります。空き部屋をあてがわれ、旧式の機材が提供されたワークショップにBBCはサウンド・エフェクトとジングルの工場となることを期待していましたが、オラムはその意向とは異なり、実験的なオーディオ・プロジェクトと、意欲的なエレクトロアコースティック作品の制作のための不可欠なハブとして成長することを願っていました。1年足らずの間に、オラムは自身の展望がBBCの意向を超えることはないと悟り、ワークショップを去ります。そして、ケント州にあるホップ乾燥所を改造し、Oramics Studios for Electronic Compositionを設立しました(ここで彼女は限界を押し広げる作品作りを続け、彼女が独自に構築したマシンで読み出される35mmフィルムを使用したサウンド生成器Oramicsの開発に至るのです)。

手書きの35mmフィルムを使用してサウンドを生成するダフネ・オラムのOramicsシステム

当時は大きく過小評価され世間一般に知られることがなかったオラムのテープ実験と、エレクトロニクスによるオーディオ・マニピュレーションが新たなサウンドと音楽の発展に欠かせないという彼女の考えは、現在の音楽に非常に大きな影響を与えるものとなっています。オラムにとって実験的なテクニックであったことは、その後スタジオで広く受け入れられる操作となり、結果としてオラムはオーディオにおいて先見の明を持っていたエンジニアとして高く評価を受けるようになりました。

オラムが1959年のエジンバラ・フェスティバルで行った講義と実演の一部分として作曲された『Four Aspects』は、オラムの初期の名作のひとつと考えられています。作曲家テア・マスグレーヴとの共作である8分にわたるこの作品は、エレクトロニック・オーディオ・マニピュレーションと重ねられた面白いテープ・フィードバックが不気味な雰囲気を醸し出しています。

ビル・パットナムと現代のスタジオ

1920年代にイリノイ州に生まれたビル・パットナムは、現代的レコーディング・スタジオの設計者です。技術と音楽の知性溢れるパットナムは工業大学を卒業後まもなく第二次世界大戦の兵役に招集されました。軍での彼の任務には、地雷検知技術の向上支援と、米軍ラジオ放送(Armed Forces Radio)ネットワークのためのビッグ・バンドのパフォーマンス録音がありました。また彼は、『Radio and Electronics』誌への寄稿をスタートさせ、ハイ、ミッド、ローの周波数帯用の独立ブースト/カット・コントロールを搭載した3バンドEQアンプの内部構造を説明しています。今やスタジオに当たり前となっている要素ですが、このようなアイデアが一般に公開されたのはパットナムの記事が初めてでした。

終戦後、パットナムはビジネスを立ち上げることを決意します。シカゴのシヴィック・オペラ・ハウスにある独立レコーディング・スタジオです。このビジネスはまた、パットナムがUniversal Audioという名義で独自のハードウェアを製作する手段としても機能しました(そう、あのUniversal Audioです)。これは、あちこちのプロ向けレコーディング・オーディオに採用される機材となりました。1940年代以降、パットナムは、コンテンポラリ・レコーディング界の啓発者レス・ポールおよびトム・ダウドと共に、現代の録音エンジニアを定義することになる数々のテクニックの開発を牽引しました。とりわけ、テープとマルチトラッキング、クリエイティブな配置のリバーブとディレイを活用し、オーバーダビングのテクニックを大きく向上させ、楽器の音をそれぞれのチャンネルに分離するためにドラム・ブースと遮音板を採用しました。

ビル・パットナムとナット・キング・コール

パットナムは、エコーとリバーブは単に室内で演奏されている楽器の副産物ではなく、人工的に作成したり芸術的に使用することで録音物を強化することのできる音の要素がそれ自体に含まれていると初めて気付いたエンジニアのひとりでした。パットナムの創意工夫がレコードに表れている印象的な作品のひとつに、キャリア初期の1947年に録音されたThe Harmonicatsの『Peg O' My Heart』があります。クロマチック・ハーモニカのトリオによるシンプルな曲を、パットナムは、リバーブを使用してみずみずしくドリーミーな作品へと変化させています。『Peg O' My Heart』は大ヒットとなり、リバーブが大胆かつ芸術的に使用された最初のポピュラー作品となりました。ハーモニカのサウンドが、スタジオの反響室(オペラ・ハウスの大理石製トイレ)で作成されたリバーブの厚い雲で覆われています。

インストゥルメントとしてのスタジオの歴史におけるこういった黎明期のその他の進化同様、『Peg O' My Heart』も、現代人の耳にはそれほどラジカルなものに思えません。これこそ、かつて画期的であったサウンドに私たちが慣れ親しんだ証拠です。

サウンドの一端で活動したジョー・ミーク

ジョー・ミークはポップ・ミュージックの台頭に瞬時に影響を与えましたが、彼の死により唐突に終わりを告げました(ミークは1967年に家主を撃った後自死しています)。人生を通してある種アウトサイダーとして生きてきた(特に、同性愛が違法であった時代を生きた同性愛者の)ミークは、音痴で楽器はほとんど弾けなかったにもかかわらず、レコーディングで望みのサウンドを得ることにかけては粘り強さをみせました。

ミークは、1955年当時最も先進的だったロンドンのIBCスタジオで音楽業界におけるそのキャリアをスタートさせます。そこでミークは、エンジニアが未だ実験用白衣を着用していた硬直した階層的スタジオ・システムにおいて受容される実践の限界を押し上げました。得意としたスタジオでのトリックの中でも、彼は反射面を使用して特定の楽器の録音サウンドをシェイピングすることを好みました。ホーン・セクションを(初期反射を増やす目的で)セメント壁に向かって演奏させたり、スタジオ中でさまざまな面を移動させて共鳴を高めたり、反響室を最大限に活用したりしました。ミークはまたコンプレッサ―もフル活用し、ポンピングやブリージングが生じるほど極限まで使用することもしばしばでした。最近では多数のプロデューサーによりスタイルとして採用されるこのテクニックですが、ミークの時代には単に誤った使用方法だとしか考えられていませんでした。でもミークはそこに違ったものを捉えていたのです。

自身のロンドン・スタジオでのジョー・ミーク

スタジオ機材を一般に認められた用途の枠外に拡大させようとする彼のこだわりにより、ミークはたびたび同僚との衝突を引き起こしました。そのような理由から、1960年、ミークはロンドン・ホロウェイ通り304のアパートに独自の制作会社RGM Sound Ltdを立ち上げます。ここでミークは、彼の作品の中でも有名かつ商業的にも成功した楽曲の数々を制作しましたが、同時に「ホーム・スタジオ」のコンセプトも考案しました。話によるとミークは、アパートのありとあらゆる空間を活用し、ズボンの裾止めクリップを使用して電話を手すりにつないでみたり、ミュージシャンをそれぞれ別々の部屋や階に配置してみたり、またコントロール・ルームにカスタムメイドのオーディオ・ボックスのアンサンブル(ミークの「ブラック・ボックス」と呼ばれています)を置いてみたりと、さまざまな試みを行いました。

1962年、ミークは、最も有名となった作品The Tornadosの『Telstar』をホロウェイ通り304でプロデュースします。時代を大きく先取りしたスペースエイジなエフェクトが織り交ぜられた『Telstar』は、オープニングをテープ・ディレイのヘヴィーなフィードバックが飾り、2台のテープ・デッキを別々のスピードで同時に再生することで得られる効果であるフェージングがインストゥルメンタルである曲全体に登場しています。この曲には、いくつかのドラム・パート、2つのベース・パート、(3オクターブにわたる)クラビオリンのレイヤー、ハープのようなアルペジオを演奏しているように聞こえるようスピードを上げたピアノ、アレンジメントにフェードイン/フェードアウトするクリスタルのようなソロ・ギターが使用されていました。米国と英国でナンバー1ヒットとなったこの曲は、独特の音響特性でポップチャートで突出した存在となり、のちの世代のプロデューサーたちに消えない印象を与えました。これらのテクニックの多くはその後リリースされたアルバム(ただし『Telstar』の成功には遠く及びませんでした)やミーク自身の「宇宙音楽ファンタジー」である『I Hear a New World』に使用されました。

サウンドの一端に生きたミークの早すぎる悲劇的な死は、その後数十年にわたるリバーブへの彼の影響を止めることはありませんでした。ミークが当時追い求めた極端なテクニック―マイクを楽器に取り付けたり、複数のマイクを使用してサウンド・パレットを拡張したり、コンプレッションを音楽的効果として使用したり、作品を強化する新しいサウンドを考案したり―は全て、今や標準的なレコーディング処理の一部分となっています。

続いて「楽器/インストゥルメントとしてのスタジオ」パート2をお読みください。ジョージ・マーティン、ビートルズ、デリア・ダービシャー、ドクター・フー、レイモンド・スコット、バッグス・バニーなどが登場します。