コンプレッサーのサイドチェイン機能(前編):コンセプトと歴史

ポップミュージック、ヒップホップ、サウンドデザイン、さらにはヘヴィなテクノにいたるまで、サイドチェインは現代の音楽制作に欠かせない機能となっている。サイドチェインという言葉を知らないという人でも、それがどんな効果か耳にしたことがあるだろう。キックが鳴る瞬間に合わせて他の音が小さくなるときの、あの弾むようなサウンドだ。本シリーズではDavid Abravanelによるガイドのもと、サイドチェインの歴史と活用法について理解を深めていく。使い方のヒントもまとめているので参考にしてみてほしい。

コンプレッサーことはじめ

ダイナミクスの処理、とりわけコンプレッサーを使う処理は今や当たり前のようにおこなわれているため、あらためてその起源について知ろうとすることはあまりないだろう。レコーディングがおこなわれ始めたころは、DAWはおろかマルチトラック・テープレコーダーすら存在しておらず、その場の音がライブで録音されていた。編集作業と呼べる行為があったとすれば、別テイクを録音することくらいだった。このとき、あらゆる楽器よりも不安定になってくるのが人間の声だ。ボーカルテイクに一貫性を持たせるのは容易ではない。固定されたマイクに対して適切な位置を保ち、声量に気を配らなければならず、活き活きとしたパフォーマンスを発揮するのに逆効果となるからだ。ヴァイナルやテープなどノイズフロア・レベルの高い媒体に、ダイナミックレンジ(最も強い音と最も弱い音の差)の広い音を収めようとすると、素晴らしいシンガーの歌声でも使えるテイクにならないことが多い。

そこで登場となるのがコンプレッサーだ。コンプレッサーが大きな音を和らげることでプロデューサーはトラックのレベルを上げられるようになる。そうすることでダイナミックレンジが狭まっているのだ。

コンプレッサーの使い方を知らない、もしくは復習しておきたい人のために、主要な用語を以下にまとめた。

•Threshold(スレッショルド):コンプレッサーの適用される音量を決める。この音量よりも大きな音がレシオ(後述)に応じて減衰する。一方、この音量よりも小さな音には何も起こらない。

•Ratio(レシオ):スレッショルドよりも大きな音に対してかかるコンプレッサーの度合いを決める。レシオが「2:1」の場合、スレッショルドより2dB大きな音は1dB減衰する。レシオが「10:1」の場合、スレッショルドより2dB大きな音は1.8dB減衰する。すなわち、リミッターというエフェクトは、レシオを「infinity:1」に設定したコンプレッサーということになる(この場合、スレッショルドよりも大きな音が一切無くなる)。

•Peak / RMS(ピーク/RMS):入力される音量の検出方法を指定する。RMS(root mean squareの略でここでは実効値を指す)は全体的な音量を表し、ピークは音量の最大値を表す。Live 10のパラメーターでは、ピークは濃い緑色で、RMSは明るい緑色で表示される。

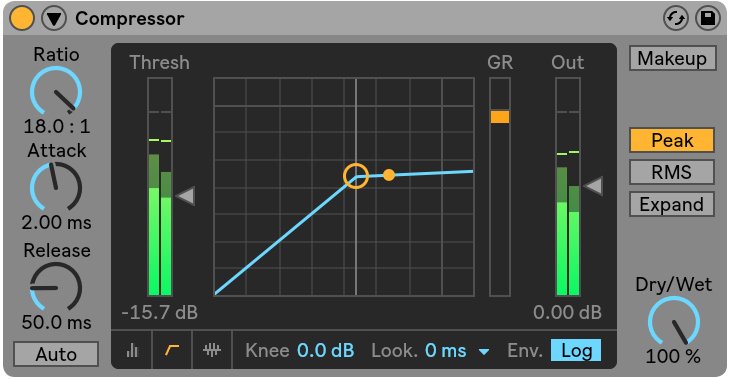

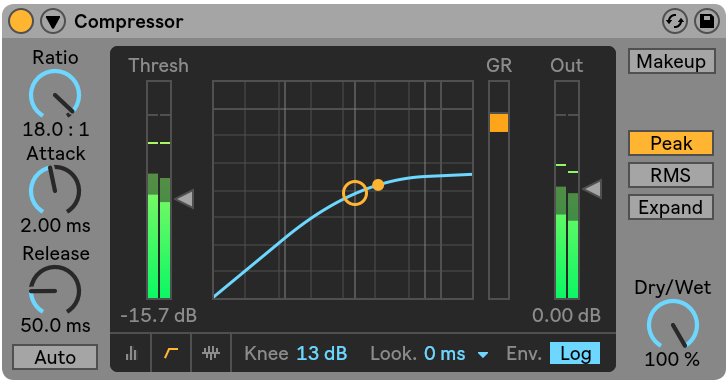

•Knee(ニー):コンプレッサーのかかり方を指定する。完全な「ハードニー」の場合、スレッショルドを境に鋭くコンプレッサーがかかる。一方、「ソフトニー」の場合、徐々にコンプレッサーがかかる。この場合、スレッショルドを下回る音も徐々に減衰することになるが、スレッショルドを越えるまではレシオで設定した減衰量にならない。Live 10ではCompressorのトランスファーカーブビューでニーを確認できる。その名のとおり、膝の形のように曲がっていることが分かる。

Live 10のCompressorをハードニーに設定した場合。

Live 10のCompressorをソフトニーに設定した場合。

さて、コンプレッサーの誕生により、ダイナミクスの制御が初めて可能になった。初期のコンプレッサーには特徴的なクセがあったことについて触れておこう。中には現在高く評価を受けているものもあるが、それゆえに正確さを求められる使用には不向きとなる。例として、レシオを操作する機能が付いていないTeletronix LA-2Aや、独特の歪み方をするFairchild 670のような真空管コンプレッサーなどが挙げられる。コンプレッサーの処理にこうしたビンテージの要素を取り入れたい人は、Live 10のGlue Compressorを試してみてほしい。Solid State Logicによるアナログバスコンプレッサーの名機を部品レベルでモデリングしたエフェクトだ。

スァイドチェイン!

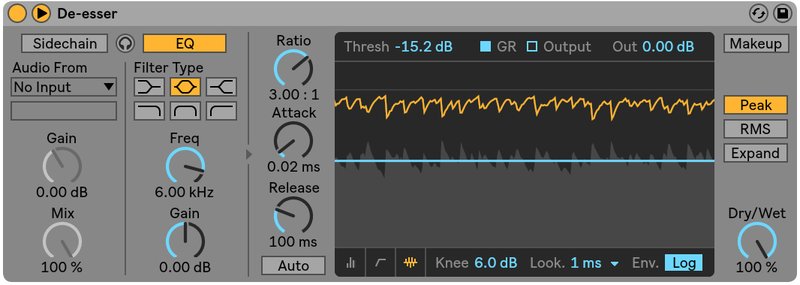

コンプレッサーでサイドチェイン機能が初めて使われたのは1930年。ただし、その目的はフランスのフィルターハウスを制作するためではないので悪しからず。実はサイドチェインを使い始めたのは、Douglas Shearerという映画音響エンジニアだった。彼は、台詞に含まれるシビランス(歯擦音と呼ばれる、"s"に含まれる目立つ音)を弱める方法を模索していた。サイドチェインが誕生したのは、Shearerがコンプレッサーにメイン入力とは別口でEQ付きの入力を備え付けることを思いついたときだ。そうすることで、入力信号へコンプレッサーを一様にかけるのではなく、特定のシビランスが発生したときにだけ、ディエッサー("s"の音を弱くする効果)をかけられるようになるわけだ。

Live 10のCompressorにプリセットとして入っている"De-esser"の画面。サイドチェイン用のEQを確認できる。

通常のコンプレッサーでは入力音そのものが引き金となって音声信号が処理される。そのため、入力音が大きくなるほど、コンプレッサーが強くかかる。一方、サイドチェインでは外部の音声信号が引き金となってコンプレッサーがかかるようになっている。外部の音声信号はEQなどで処理されていることもある。

誕生から数十年の間、サイドチェインは主にボイスオーバーのエフェクトとして使われていた。ラジオDJの話し中に楽曲のボリュームが下がるときや、食料品店の店内放送中にBGMが静かになるときなどには、サイドチェインが使われている。これは"ダッキング"として知られるサイドチェインの効果で、ある音声信号が別の音声信号の音量に比例して小さくなるというものだ。

ガシャーー\ドンッ/ーーーン

サイドチェインの音楽史を語るには、オーバーコンプレッションについて少し触れておかなければならない。ダッキングの効果を実現する方法はサイドチェインだけではない。音声信号を十分に圧縮することによっても、狭くなったダイナミクスレンジを特定の音で埋め尽くして、他の音をミュートしたように聞こえさせることができる。1966年、The Beatlesはサイケデリックな楽曲"Tomorrow Never Knows"でファンたちを熱狂させた。このとき、特に称賛を獲得したのはJohn Lennonのスピリチュアルな歌詞やPaul McCartneyのワイルドなテープループだったが、その一方でリズムの未来を見据えていたのが、エンジニアのGeoff Emerickによって真っ平に圧縮されたRingo Starrによるドラムの音だった。この曲でホワイトノイズのように持続するシンバル音を聞いてみてほしい。キックとスネアが鳴るとき、シンバル音が途切れているのが分かるだろうか?

コンプレッサーで過剰に(オーバーに)処理したこうしたサウンドは、後にロックンロールやファンクの顕著な特徴となり、コンプレッサーを便宜上のツールとしてだけではなく、ひとつのエフェクトとして使う考えが生まれることになった。

遂に登場! フィルターハウス

サイドチェインに馴染みのある人は、この記事がいつになったらノリのいいフランス産フィルターハウスについて触れるのかと待ちわびていたのではないだろうか? フィルターハウスは、昔のファンクやポップミュージックをサンプリングして、そこにフィルターやフェイザーにかけた音をトラックの土台にしている。このとき、サイドチェインはサンプリングした音楽を全く別物へと変化させる実用的な役割を果たしている。サンプリングしたフレーズをミックスの中で目立つようにしたい、それと同時にドラムマシンで鳴らすキックもハッキリと聞こえるようにしたい - そんなときこそ、サイドチェインの出番となる。そうした処理をおこなったのがDaft Punkによる次のビデオだ。このトラックではKaren Young「Hot Shot」がサンプリングされている。

Daft Punkのほか、MotorbassやCassiusといった同郷のアーティストたちがこの音楽スタイルによって痛快なサウンドを生み出した結果、Eric Prydz「Call On Me」のようなノリのいいメジャーヒットが誕生することになった。ことフィルターハウスにおいては、何より重要なのがキックだ。フィルターハウスの極端な設定(スレッショルドを低く、レシオを高く設定)では、キックがミックスの中に埋もれてしまうことを心配することなく、シンセやサンプルを重ね合わせていける。

高価な機材の逸話で知られるDaft Punkだが、ここで特筆しておきたいのは、ファーストアルバム「Homework」とセカンドアルバム「Discovery」の両名作であのノリを生むキモとなったのは、一般向け価格帯のコンプレッサーAlesis 3630だったことだ。つまり、持っているもので何をするのかが大事ということ!

太いビート

90年代、サンプリングの先駆者たちは新しい機材を最大限に活用して図太いサウンドのトラックを制作した。初期のヒップホップでは生バンドによるファンクの楽器演奏が重用され、80年代中頃にはStetsasonicのPrince Paulのようにジャジーなループを好んで探すディガーや、ざらつくミニマルサウンドを指向するRick Rubinのようなプロデューサーが好まれたが、90年代になるとより多様なサウンドへ変化していった。そこで登場するのが、密室的な高濃度サウンドで重く鼓動するビートだ。影響力という意味で言えば、脈々と受け継がれてきたノリのいいヒップホップサウンドにとって最も重要な存在は、J Dillaをおいて他にいない。

J Dillaがその悲劇的に短い人生の中で極めたのは、スピーカーを通じて鼓動するソウルフルなビートという芸術だった。彼の持ち技の中でサイドチェインは好まれていなかったかもしれないが、オーバーコンプレッションはおこなわれていたことが分かる。それによって生じるキックのダッキングは、他の人では到底無理なレベルの素晴らしさだった(Dillaの友人であり、コラボレーション相手だったMadlibも同じくらい素晴らしいことは補足しておこう)。

00年代には、Dillaの影響を直接感じさせる型破りなビートメーカーたちが新たに登場してきた。

Flying Lotusによるこのトラックでは、すべての音がキックに合わせてダッキングしている(ボーカルですらダッキングしており、その結果、歌詞が短く途切れている)。ここでのサイドチェインは単なるエフェクトではなく、常識を覆してトラックを息づかせる独創的な手段となっている。キックそのものにも飲み込まれているような印象がある。これはおそらくFlying Lotusはマスターにサイドチェインをかけたからだろう。一般的な使い方ではないが、非常に面白い効果を生み出している。

より奇抜に より激しく

ひとつのエフェクトが確立されると、そのうち、それを応用して新しい使い方を考案する人が出てくるものだ(オートチューンを初めてボーカルに使ったCherがいい例だ)。サイドチェインの場合で言えば、そうした人が現れるまで時間はかからなかった。Autechreによる2001年のこのトラックを過呼吸に注意しながら聞いてみて欲しい。

同様に、Amon Tobin、Andy Stott、Emptysetといったアーティストは、サイドチェインによるコンプレッションを軸にして、呼吸しているようなトラックを構築する方法を考案した。さらに突き進んだ使い方をしたのが、イギリスのプロデューサーのActressだ。彼は「キックに合わせてサイドチェインをトラックに強くかけ、仕上がったトラックからキックそのものを取り除いたらどうなるのか」という問いに挑んだ。

Surgeon、Audion、Paula Templeといったプロデューサーにも触れておきたい。彼らのテクノトラックでは、インダストリアル的な大迫力のキックとパーカッションに合わせて、吹き抜けるようなノイズエフェクトにサイドチェインをかけることで、"チー"という激しい音が鳴らされている。

ポップミュージックにもサイドチェイン

2010年代になると、ポップミュージックのジャンル間における融合時代が到来する。サイドチェインがEDMやヒップホップからメインストリームの音楽へと拡大するのは必然だった。Deadmau5 & KaskadeのトラックをサンプリングしたAraabmuzik、Clams Casino & Soulja Boy、そして、ローファイなラップミュージックの最先端を切り拓くJPEGMAFIAなど、現代のあらゆる音楽において、サイドチェインは人間の声と同じくらい日常的な表現として用いられている。

なぜサイドチェインはここまで一般化したのだろうか? 分かりやすい答えは、「ラウドネスとコンピューター処理能力」にある。デジタルレコーディングが登場して間もないころは、楽器をひとつずつ演奏して録音しなければならなかった。さらに、初期のコンピューターは音声を生成できても、多数のトラックやエフェクトを維持できず、みずみずしいシンセを10台連続して立ち上げるなどという設定は不可能だった。しかし現在は、THXのテーマも真っ青の強烈な音作りがどのラップトップPCでも可能になったため、その音をまとめて太いキックに合わせてダッキングさせているのである。

他の音楽機材と同様、サイドチェインが可能にするのは多彩な表現だ。重々しさ、むっとするような密室感、クラブのサウンドシステムの雰囲気、さらには、音響心理学的な効果を生み出すこともできる。そこで本シリーズの後編では、サイドチェインの標準的な使い方と非常に実験的な応用アイデアについて触れていくことにする。お見逃しなく!

ニュースレターの配信登録

ニュース、特集記事、ビデオなど、Abletonの最新情報をメールでお送りします。ご登録はこちら!