Nao’ymt:稀代の傑作『球体』の制作過程にみる「殻を突き破る」ことの重要性

三浦大知が2018年にリリースした『球体』の衝撃から今年で5年。昨年12月にAbletonのYouTubeチャンネルで行われた「In Session with Nao'ymt」でも、本作の制作論については語られた。ユニークな和楽器やフィールドレコーディングの方法論が明らかにされ、そのプロセスが視聴者との対話形式でトークセッションが展開された。R&Bやあまたのダンスミュージックを飲み込み、アンビエントさえも内包する本作は、今もなお我々の心を掴んで離さない。

1998年にR&Bコーラスグループ「Jine(ジャイン)」を結成したのち、Nao’ymtはCHEMISTRYやCrystal Kay、安室奈美恵らに楽曲を提供する音楽プロデューサーとして台頭する。三浦大知には、2008年の「Inside Your Head」以降絶大な信頼を置かれている。

『球体』は、2014年にリリースされたNao’ymtのソロアルバム『矢的直明2014』を継承するものであり、今回のインタビューではその関係性と制作論についても改めてフォーカスした。その後2020年から続く「Reinterpretation」シリーズまで、この度の対話では及んでいる。音楽に対し“愚直”と言って差し支えないほどの情熱を持ったNao’ymtの作家性と執着が、このテキストから読者に伝わることを切望する。『球体』の裏にある膨大な試行錯誤の跡が、ここには確認できるはずだ。

― 2000年代から現在にかけて、使用している機材において最も顕著な変化は何でしょうか?

やっぱりDAWに変わったタイミングでしょうか。私が中学生の頃なんかはMTR(マルチトラックレコーダー)を使ってカセットテープに録音してたんですけど、PCのおかげでできることが格段に増えましたから。DTMを始めたのは高校生の時だったと思います。当時は秋葉原の近くに住んでいたので、PCやシンセを買ったら台車を借りて持って帰っていました。その頃は徹夜で何曲も作ったり、本当にもう衝撃的でしたね。

― 具体的には何がそれほど魅力的に感じられたのでしょう?

音を重ねられることです。シンセの音とか、GM音源をDAW上でどんどん重ねていって、録音してゆく。そうすると、それまで自分が思い描いていたよりもはるかに色々なことができるようになりました。新しいテクノロジーに出会った戸惑いよりも、様々なアイデアを試せる喜びのほうがずっと大きかったです。まぁ、その頃にYouTubeとかあればよかったんですけど(笑)。ちょっと触るだけだと全然分からなくて、試行錯誤しながら機材をいじって使い方を覚えました。

― バンドサウンドやR&Bの外側、たとえばフィールド・レコーディングや雅楽からアイデアを持ってくるのがNao’ymtさんの特長のひとつだと感じますが、まさしくそれは“サウンドを重ねること”であるように思います。『球体』以前にリリースされたアルバム『矢的直明 2014』からそれは顕著でした。

物語的にはもう全然別物なんですけど、音楽的にひとつの大きな流れの中で作ってはいるので、そのふたつは繋がっていると言えば繋がっています。『矢的直明 2014』は、その時に自分がやりたい音楽がそれだったっていうのが、やっぱり一番しっくり来ますね。R&Bと同じぐらいエレクトロニックやアンビエントも好きで、たとえばジェイムス・ブレイクとかトム・ヨークの音楽もよく聴くんですよ。あとアイスランドのビョークとかシガー・ロス、ヨハン・ヨハンソンなんかも好きです。で、ある日なんとなくR&Bの世界にもそういったアンビエントのニュアンスやダークな質感が入ってきたんです。「あ、そういうの、やっちゃっていいんですね」と思いました。自分もそういう作品を作ろうと考えたんですが、自分ならではの要素を加えたかったんです。それが日本の四季でした。

で、このアルバムの音源をEPとして春夏秋冬にそれぞれ分けてリリースしたんですけど、それらを出す度に大知くんが「ナオさん、あれ凄く良かったですね」って言ってくれて。最後に冬のEPを出したあとに、「お茶しませんか?」って誘われたんです。そこで「1枚アルバム作ろうと思ってまして」っていう話をされました。「よかったらそれをナオさんにお願いできないですかね?」って。そこから『球体』は始まりました。“『矢的直明2014』みたいな質感のアルバムを作りたい”以外は大知くんからリクエストはなかったです。

― 『矢的直明2014』では春夏秋冬が漏れなく表現されていたのに対し、『球体』はより夏にフォーカスしています。本作で夏をフィーチャーすることは、どの段階で決まったのでしょうか?

アルバムの制作が決まってからすぐです。テーマというか、キーサウンドみたいなのが最初にあったんですよ。それがこの作品の場合は「汽笛」の音でした。その音がキーになって、時間が変わったり、時空が変わったり、場面が変わるっていう。「汽笛…、汽笛といえば海、海といえば夏か…」といった感じで、アイデアは進んでいきました。ただ、厳密に言うと主人公が夏を回想している場面もあるので、その実在があるのは別の季節だったりします。ちなみに、汽笛の音は1曲目の「序詞」と最後の「おかえり」に入ってます。「おかえり」の最後で汽笛がぶつっと途切れるんですが、その音の続きが「序詞」に繋がってループしています。

『序詞』のLive画面。写真上部の青いブロックが汽笛の音。

日本には春夏秋冬すべての季節に特徴がありますけど、自分にとって夏は特別で。短いのも影響として大きいですし、夏休みとか印象深いイベントが多いですよね。何かひとつ、人生の中で特別なものが生まれる時期なのかなって思います。

― 日本の夏には独特の寂寥感がありますよね。『球体』にも大いにそれを感じました。汽笛以外にも、蝉の声や波の音など、モチーフがはっきりしているのがそれを引き立てているように感じます。フィールドレコーディングの音の設計はどのように行っているのですか?

SE系は仮で作ったものをとりあえず当てはめておいて、その後に自分で録りに行くことが多いです。例えば電車の音が欲しかったら、Live上にサンプルを入れてみて、そのあと“本当に欲しい電車の音”を採取するっていう。どこでいつ鳴っている音なのか、が現実味を出すためには割と大事になりますので。

― フィールドレコーディングは他者への依存度が高いといいますか、不確定要素が多い技法だと感じます。例えば、『矢的直明2014』に収録されている「Wandering」には鳥のさえずりや自転車の音が入ってますが、環境音を採取する上で気を付けていることはありますか?

それは作品によりますし、むしろ音からアイデアを広げることもあります。「Wandering」では目黒川沿いを何の気なしに散歩しながら録った音を使っています。それを初めて音楽にあてて、たまたま入っていた自転車の音が聞こえた瞬間、胸が“ぎゅっ”としたんです。まるで楽曲の中の「君」がそこにいるように思えました。そういうのがフィールドレコーディングの楽しさだと思います。その「音」をというか、その「場」を持って帰ってくるみたいな感じがあって。EQもリバーブも使っておらず、何かその音に直接手を加えたわけではないのに、それがバックグラウンドで流れていると、まるで音が生まれ変わったように感じられるんです。その曲の中で鳴っているシンセの音が、途端に大きな世界の中で鳴っている気がしてくるというか。それがフィールドレコーディングを行う上で最も好きなところです。

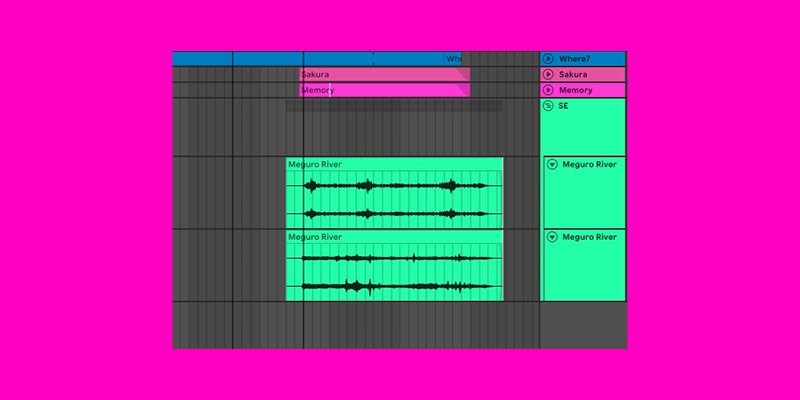

『Wandering』のLive画面の一部。フィールドレコーディングのブロックには”Meguro River”と書かれている。

― そういった即興性は楽曲の構成にも表れているように感じます。「Wandering」もそうですが、「飛行船」や「綴化」も“Aメロ→Bメロ→サビ”のような制約に縛られていません。

楽曲を考えるときに、映像が同時に浮かぶんですよ。あるいはシーンを考えたときに、小説なり映画なり、起承転結や序破急があるじゃないですか。物語ってループじゃないんですよね。そこにR&B的なループミュージックの要素を合体させて、“ループするけれどもある終局に向かってゆく”みたいな構成が自分の中ですごくしっくり来てるんです。ホラー映画でよくある、音楽で煽ったところへ扉がギィと開いて最後に「わっ!」と来るみたいな。後半でガーっと一気に盛り上がるという、そういったシーン作りを自分は大事にしています。思い浮かんだ映像に導かれるまま音楽を作るというか。

『球体』でいえば「閾」もそうです。“デジタルノスタルジア”というイメージが先行して作ったインストの曲なんですけど、このアルバムにも入ってる「クレーター」のヴォーカルをサンプリングしつつ、VHSの音も使っていて。“退廃的だけど、同時に未来的”みたいなビジョンがあって、これはもうVHSしかないと思いました。VHSのエミュレータをいろいろ試したんですが、確かにそれっぽい音ではあるものの、どうしても本物が欲しくなってしまったんです。「『球体』で枯葉を踏む音を録るために山に登っているのに、VHSの音はプラグインでいいのかい?」って(笑)。だから本物のVHSのデッキを探しましたよ。当初は全然見つからなくて、大知くんにも相談したんです。そうしたら、大知くんのご親戚にまだ持っていらっしゃるかたがいたんですよ!早速それをお借りしてテープを買ってきて、それまでにできていたミックスと合わせたら「これ!」と思いましたね。

― VHSの音はどういうところが魅力的ですか?

VHSの音って分かりません? それも新品のVHSではちょっとニュアンスが違うわけです。何回か重ねて録らないと、あの質感にならない。だから「閾」のときはそれを目指して、馴染むまで何度かテープを録り直しましたね。手間はかかりましたけど、とても楽しかったです。VHSデッキの再生と録音のボタンを両方同時に押さないといけない、あの懐かしさ。…あと、ちょっと話が変わるかもしれないんですけど、いいですか?

― もちろんです。

ロシアにSOMA laboratoryという電子楽器メーカーがあるんですが、そこが「Ether」って製品を作ってまして。今それを思い出したので、持ってきます(一旦退出)…これなんですけど、その場に流れている電磁波を音に変える機材なんですよ。これを使ってノイズを集めるっていうのも、趣味でやってます。正直、場所によってノイズに差があるかっていうと、そんなことはないんですけど。ノイズはノイズなので。でも、“新宿のビルとビルの間で録れたノイズ”って、なんか好きなんですよ。フィールドレコーディングも、これと似たようなこだわりを持ってやっている気がします。

― 最高です。私もそういうお話が大好きです。たとえノイズの内容が変わらなくとも、新宿で採取したノイズと下北沢のそれでは印象が異なる気がします。

そうですよね。フィールドレコーディングもそうですし、こういうのもやっぱり自分だけの音っていうか、特別感がすごく大事だと思っていて。そこでその音を手に入れた事実やストーリーが重要なんですよね。たとえそれが自己満足だとしても。

― 少し構成のお話に戻るのですが、「飛行船」や「綴化」のクライマックスで使われているサウンドについてお伺いしたいです。ダンスミュージックであることは分かるのですが、そのニュアンスはエレクトロともフューチャー・ベースとも断定できないような気がします。ジャンルとしてリファレンスはあったのでしょうか?

実際、なかったですね。強いて言えばトラップかな。「飛行船」では尺八の音をチョップして、楽曲の中でどう使うか試行錯誤していました。ちなみにAbletonのサンプラーはすごく使いやすいですよ。音源を入れてポイントを設定すれば、鍵盤を叩くだけで滞りなく作業ができる。アイデアを形にするまで気持ちが途切れないんです。設定を変える手間がかかると、モチベーションが途切れたり大事なものが失われてしまう感覚があります。

『飛行船』のLive画面。楽曲終盤のドロップパートは、“Hubuki”と名付けられている。

― 「飛行船」以外にも、『球体』に収録されている楽曲には様々な和楽器の音色が聞こえてきます。2018年の周辺では、88risingやPeggy Gouの台頭など、メインストリーム/アンダーグラウンドの区別なくアジア勢の活躍が顕著だったと感じます。そういった文脈で『球体』を考えると、どのように振り返ることができますか?

当初は矢的直明シリーズからの流れで、『球体』を作るときにもやっぱり英語と日本語が半々ぐらいかなと思っていたんです。“洋楽に寄せる”と言うと少しナンセンスですが、世界を意識する上で確かにそういうイメージはあったと思います。で、少し話がさかのぼるんですが、私が音楽業界に入ったとき、最初に所属したのがソニーだったんです。その担当の人がゴリゴリのHipHop/R&Bの人で、「ナオ、R&Bっていうのはラジオミュージックだから、耳だけで聴いてタイトルと結びつかなかったらもうダメなんだよ」と言うんですよ。それはその通りだと思って、サビの部分にパンチラインとしてタイトルを持ってくることを心がけました。ただ、日本語だとR&Bのリズムに乗せにくかったんですね。だから当時は、サビを英語にすることが多かったんです。それはもはや、そのときの自分の美学になっていました。ところがその後、あるアーティストに楽曲を提供する際に、デモ音源を受け取ったA&Rのかたから「どうしてこの部分は英語なんですか?」とサビのパンチラインについて聞かれまして。私が「大事な部分だからです」と答えたら、「大事な部分なのに英語なんですか?」と聞き返されました(笑)。「もったいない」って。もう、当時の自分には目から鱗ですよ。そりゃそうだ!と(笑)。

― そのときに、使用言語に関する制約から解放されたと。

そうですね。別のルートが見つかったって感じです。それ以来、「R&Bは英語でなくてはならない」みたいなルールに縛られず曲を書くようになりました。で、いよいよ『球体』の制作に取り掛かろうってときに、直感で「今かな」って思ったんです。『球体』はむしろ、全編日本語じゃないとダメなんじゃないかって。だから大知くんに「すべて日本語の曲にしようと思うんですけど、いいですか?」と聞きました。大知くんも「いいですね!ぜひそうしましょう」と快諾してくれたので、今の形になったというわけです。

音楽を作っていく上では、どうしても知らない間にルールや殻が勝手にできちゃうんですよね。そこからどうやって解き放たれていくかってことを、『矢的直明』シリーズから『球体』に移りゆく中でより考えるようになりました。ただ、一個殻を破っても、その先には結局また殻があるんですよ。まぁでも昔ほど分厚いものではなくて、今は薄い被膜みたいなものになってるんですけど。中からも外の様子がぼんやり見えるみたいな。だから余計にそこへ行きたくなってしまうんです。そこに行くにはどうすればいいんだろう?と考えたときに、ひとつの手段として浮かんできたのが、『矢的直明 2014』を再編した「Reinterpretation」シリーズでした。自分の中にそういったヒントを見つけるっていう。自分の現在地を確かめるためにも、“再解釈”は必要でした。自分をどう解放させてゆくかは、今後も一番大事にしてゆくところです。

― 最後に、今回ご提供いただくフィールドレコーディングのサンプルについて簡単にご説明いただければ幸いです。

『球体』のフィールドレコーディングをしていた時期に録った、蝉時雨です。この素材とAbleton Live付属のプラグインのみを使い、サウンドを構築してみました。どんな音でも音楽になる、それがフィールドレコーディングのおもしろさです。