Luke Sanger:職人のアンビエント制作ツール

アーティストと制作ツールの関係に決まったルールは存在しない。 ある人にとっては、1~2種類の楽器が制作全体の在り方を規定するほど重要になっていたり、 別の人、たとえばLuke Sangerにとっては、最終結果に手段があまり重要でなかったりする。そしてエレクトロニックミュージックでは、いろいろな方法で同じ目的を達成できることが多い。

「僕が持っているアコギは、10代のときに父親からもらったおさがりだよ。捨てようと考えたことは一度もない」とSangerはZoom越しに語る。「でも電子楽器だと、僕の場合、目的のための手段にすぎない。 ずっと使っているものもあるよ。仕組みを気に入っているからね。でも、しょっちゅう気まぐれで処分して別のものにしてるな」

Sangerは典型的な雑食型の音楽愛好家だ。アンダーグラウンドなエレクトロニックミュージックのあちこちに進んできた経歴をもち、Luke’s Anger名義によるいびつなバランスのテクノや、Duke Slammer名義による遊び心のあるエレクトロを手がけていながら、最近では、より実験的でゆったりとしたペースの電子音楽を本名名義やNatsukashii名義で探求している。後者は、ひそやかにリリースされたカセット作品『Driving East』で登場したプロジェクトで、Dexedと呼ばれるオープンソースのソフトウェアFMシンセのみで行った試みを打ち出した。この探求期間からは特有の音色が生み出されたが、ほかの非ダンス作品では数々のスタジオ手法にわたって並行して進化を遂げてきた。

『Driving East』で使わなかった楽曲は、ストックとして蓄えておいたというSanger。貯まった音楽の送付先となったのは、エレクトロニックミュージックの批評家であるPhilip SherburneとLapsus RecordsのAlbert Salinasによって設立された新レーベル、Balmatだった。 このつながりから最終的に生まれたのがSangerの最新アルバム『Languid Gongue』だ。さまざまなストックから寄せ集めた作品にしては、驚くほど自然にまとまっている。

Luke Sanger “Efflorescence”の制作で使ったLiveセットをダウンロードする

※利用するには、Live 11が必要になります。無償体験版でも利用することができます。

「Balmatと最初にやり取りしたとき、それまでのアルバムでこまごまと大量に余っていたものについて話したんだ」とSangerは説明する。「だから、明らかにサイケデリックな電子音響系もあったし、Monomeとか、シンセとか、バイオリンとか、ちょこっとギターとか、それまで僕が試していたいろんなものが入ってたよ。DexedでやったFMシンセの曲も1~2曲あったな。 ジャーナリストとしてたくさん音楽を聞いているPhilipに、そういう音のなかから選んでいってもらったんだけど、僕なら絶対に考えないような選択をするから、かなり興奮しちゃって、そこに入れる新しい音をいくつか作ったんだよね」

アルバムの形成過程

『Languid Gongue』は、濃淡の移ろうビートレスな電子楽曲が特徴になった、多領域にわたるアルバム体験だ。 おもにアンビエントのプロジェクトとして売り出されているものの、顕著な脈動と直球なメロディー要素が十分にあり、そのタグ付けに疑問を投げかける。 むしろこれは、温かく親しみやすい類の実験的エレクトロニカだ。西海岸の逸脱系シンセからの影響を受け、グラグラと揺らぐピッチを取り入れ、複数の拍子とあらゆるディテールを軽やかに駆け巡っている。 このアルバムを包括する感覚がひとつあるとするならば、それは、生態系の一種であり、有機物ということになるだろう。 それはともすれば、いろいろな方法で変化して発露するものだが、収録曲はそれぞれ個別の種を宿す生物群系の特性を備え、美しくも予測できないその存在をつうじて複数の模様を形成する。

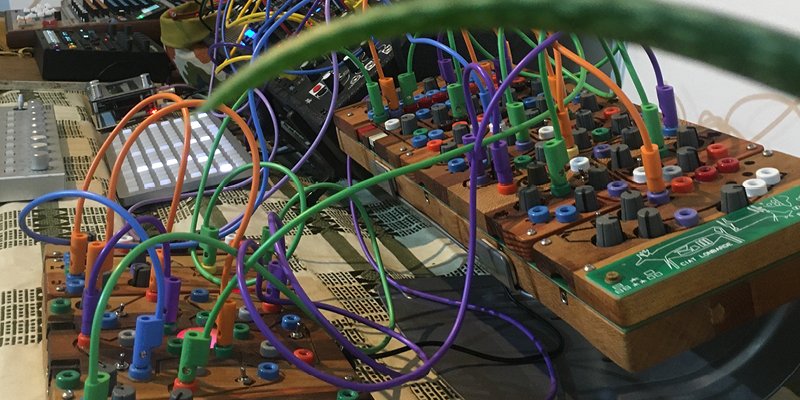

同アルバムでSangerが手を出した多くのツールのなかでも、グリッドに沿わない自然な魅力を生み出す主要因となったのは、Ciat-Lonbardeの機材だった。 斜め上をいくことで知られるこの札付きの機材は、ロックダウン中にSangerがモジュラーシンセ一式をまるまる交換し合うことで友人から手に入れたものだ。彼がBalmatに提供した楽曲リストには、この機材で無造作に思考錯誤した数曲が残されている。

Ciat-Lonbardeの機材。Luke Sangerが持っているうちの2台。

「Ciat-Lonbardeでやっているマイクロトーンのすごく変わった実験作を、Philipはいくつか選んだんだ」とSangerは話す。 「そういう曲では、かなり機材に引っ張られたよ。ピッチにクオンタイズがかかっていないからね。 機材内のクロックですら、奇妙で不安定なんだ。 僕が機材を操作しているのと同じくらい、機材に僕が操作されているってことを受け入れたら、少しうまくやれるようになってきて、そうじゃなきゃ考えもしなかったような奇妙な作曲の道に連れていってもらえたよ」

「作り込んだ曲にそういう実験をババッと混ぜてみたらってレーベルが提案してくれて、それを僕も結構いいなって思ったんだよね。Raymond Scottの昔のアルバムみたいな。CM音楽があって、番組のテーマ曲があって、そしたら、すごく原始的なシーケンサーとかでやった実験作も入っているってやつ」

SangerがCiat-Lonbardeを探求した結果は、“Coco n Plums”、“Basic Lurgy”、“Fruity Textures”といった曲で聞くことができる。 どれもしっかりと調和した別の収録曲とは袂を分かつ実に変わった異色路線で、平均律から離れてマイクロトーンによる魅惑の音階世界へ向かっている。 その代わりとなる調律体系の知識をSangerは有しているものの、ここで彼がとった独自のアプローチは、Ciat-Lonbardeの機材を感覚的にチューニングし、2音以上を鳴らし続けたときにリズミカルで音響心理的効果を生む周波数を探すことだった。

過去の未来像

こうした短めの楽曲は、アルバム内でストーリー性を生み出す手法として機能するだけでなく、奇妙で異質な世界を成形するにまで至っている。 おそらく、こうした印象は20世紀半ばのSFから残存しているのかもしれない。当時のSFでは、通常、シンセサイザーによる初期の実験がサウンドトラックになり、同じく柔軟なチューニングが行われていた。 ただし、Sangerの楽曲には世界を構築するものがほかにもあり、独特の環境を音楽で形成している。とりわけ、モジュラーシンセの領域においてだ。 Sangerは、昨年、Human Pitchから『Aphasic Forest』をリリースしたLee Evansを、モジュラーシンセで美しい風景を成形する人の好例として挙げている。 Lee EvansのレーベルメイトであるTristan Arpも同様の方法で制作を行っているし、Kaitlin Aurelia SmithやEmily A. Spragueは贔屓のモジュラーシステムで音楽の有機体を創造する技巧で頻繁に称えられている。

Lee Evansによる『Aphasic Forest』の収録曲。Luke Sangerのインスピレーションになった。

ミクロの音世界にズームイン

広範囲にわたる提供楽曲に対してBalmatから最初の反応をもらったあと、Sangerはさらに曲を書き始めてアルバムの全体像を生み出していった。 自分自身のモジュラーシンセを組んで行った作業に関して言えば、おもにMake NoiseのShared Systemを軸にしており、毎回、全ケーブルを引き抜いてパッチングをやりなおして模索することで、どんな場所に至れるのかやってみていたという。

「習慣から陥っちゃうワナがあるんだ。チェーンの最後にリバーブやディレイを入れるとかね」とSangerは白状する。 「その習慣を破るとおもしろくなることがあるんだけど、モジュラーシンセなら、すぐに行きたいところに行ける。 でもそれは、一方向に構造を考えるんじゃなくて、自然に発生するやり方だから、マクロとミクロで考えるね。 何にパッチングしていても、僕が好きなのは、楽曲のおもな原動力になっている要素へわずかに異なるバージョンを重ねることなんだ。宇宙から世界全体を見て、それから蟻の世界にズームインするみたいな感じかな。 この考えは、Curtis Roadsの『Microsound』(英語)って本からもろに影響を受けてる」

自身のユーロラック規格のモジュラーシンセを使うほかに、現在、Sangerが技術的な関心を寄せていることのひとつにMonomeがある。 グリッドに沿ってシーケンスを組むコントローラをルーツにもつMonomeは、nornsを中心とした機材を開発してきた。nornsは、スクリプトを実行することで、考えうるどんな音楽的作業も行う非常に柔軟性の高い装置だ。 ユーザーコミュニティが自由に利用できるスクリプトを精力的に作成することで、nornsはミュージックテクノロジーによる独自の世界へとにわかに発展している。 『Languid Gongue』の収録曲“Mycellium Networks”は、nornsを土台にした実験として始まったもので、Sangerが自身でスクリプトを書いたルーパーを使っている(nornsのユーザーであれば誰でも無料で利用することができる)。

「nornsのコミュニティには、大変な作業をいっぱいやって、すごくおもしろいスクリプトを書いてきた人たちがたくさんいるんだよ」とSangerは説明する。 「僕はプログラマーっぽく、それをいじくって、すでにやられているものを少し変更する。 とくに、DSP処理とかルーパーとか、そういうことにはすごく向いてるね。 “Mycellium Networks”では、ふたつのルーパーをいっぱい使ったよ。FMシンセを使ってブルース進行にしたものを、すごく奇妙なルーパーでループにして重ねて鳴らしながら、まとめてLiveに入れた。 そこからは、パズルの始まりだよ。『これをもう少しまとまりのあるものに変えるにはどうする?』って感じでさ。うまくいかないときもあれば、うまくいくときもある」

キャンバスとしてのLive

こうした機材の実験が『Languid Gongue』に注ぎこまれたわけだが、実験から得られた結果をSangerはLiveに入れて最終処理を行っていた。 ミキサーからステレオで音声を録るだけという場合もあれば、個々の要素をつなぎあわせて全体像を作る場合もあったという。 アルバムの中心曲のような様相を呈している“Yoake”の場合、前述のプラグインDexedを使ってLive内で全体が作られている。 Dexedはオープンソースで誰でも無料でダウンロードでき、プログラムが厄介なシンセとして知られる、かのYamaha DX 7を忠実にモデリングしている。 そして“Yoake”が作られる源流となったのが、Sangerの『Natsukashii』で、このアルバムは、DX 7のキレのある澄んだ音を特色とすることが多かった吉村弘などのアーティストによる、80年代初頭の日本の環境音楽に対する返答となっている。

「“Yoake”みたいな曲は、ペンタトニックのFMシンセになることが多いから、結構単純に考えられると思うんだよね」とSangerは話す。 「DX 7の音をそのまますぐに聞けるから、どうやって組めばいいか考えられるし、そこからDexedをいくつか立ち上げて、ひとつはベースに使って、ひとつはコードに使って、ひとつはメロディーに使える。 作曲のアプローチとしては、アルバム内で一番普通かも」

Dexedは、メニュー操作の面倒なDX 7ほど難しくないかもしれないが、初心者にとっては踏み入れるのが難しい環境であることに変わりはない。 SangerはFMシンセを十分に理解しており、優れたエレピのパッチをいちから構築できるものの、そうやって骨の折れる作業に何時間も費やすのではなく、イメージどおりのカリンバの音色やその他のパッチをインターネットから調達して、自分のニーズに合わせて調整することを好む。 幸い、DexedはDX 7のパッチを扱うこともできるので、自由度の高いソフトシンセ環境で、あの伝統的な音色を簡単に利用することが可能だ。

『Passing Sines』

“Yoake”から一転、最近、Apache Musicからリリースされた音源用アルバム『Passing Sines』では、Sangerがコンピュータ内で作業した楽曲のうち、とくに殺伐とした1曲を聞くことができる。 同アルバムの説明には、『アナログ・モジュラーシンセのアンビエント探求』と記されているものの、実際のところ、収録曲の多くはおもにLive 11のInspired by Natureに入っているMax for Liveデバイスで作られたものだ。 Inspired by Natureは、Sangerの扱うハードウェアとソフトウェアの作業のギャップを埋めて、DAW環境内での実験的なアプローチを提案するものだ。Sangerにとってそれは、シンセで行う実験に似ているのかもしれない。

「Liveでのアプローチとハードウェアでのアプローチが、すごく似てきたと思う」とSangerは考えを巡らせる。 「僕は何でもすごく実験的に使うから、モジュラーシンセを扱うみたいにプラグインを扱う。 MIDIがなかったLive 1から使っている身としては、単なるDAWってだけじゃなくて実験的なツールだった当時に戻ったような感じだね」

「『Passing Sines』に収録した大半の曲では、制作の起点としてLive 11の新機能を使ってる。 “Eleven Ways”がその最たる例で、新しいドローンのやつを伴奏として使って、Bouncy NotesでVector FMを鳴らして、そこに新しいグラニュラーのエフェクトとディレイをかけたんだ。 シーケンスでは一切タイムラインもBPMも触ってなくて、いい感じになるようにオートメーションで抜き差ししているだけだよ」

同じ音源で一貫性を紡ぐ

Sangerがこうした多数のアプローチをつうじて一貫した音楽的アイデンティティを感じさせているということは、彼の制作意図を表していると言えるだろう。たとえば『Languid Gongue』は、Live 11のリリースのはるかまえに完成していたにもかかわらず、『Passing Sines』と似た印象がある。 とりわけ、彼の扱うシンセの音色には特定の性質があり、ピッチがはためき、多彩なきらめきが放たれる。 それがFMシンセに根ざしていることは確実だが、なんと『Languid Gongue』にわたって多くのシンセの音色を生み出しているのは、ひとつの同じ音源だった。

「あ、そうだよ。それがアルバムの秘密のひとつなんだよね」とSangerは笑う。 「ElektronのDigitoneは、収録曲の多くで出てくる主要なシンセの音に使ったよ。でも、そういうのもnornsに入れてループにしたり、シーケンスを組みなおしたりしたけどね。 あの波打ってる音は、パッチを調整しただけのやつだね。 Digitoneだと、いちからFMのパッチを作るのがものすごく簡単なんだ。 Dexedにくらべてはるかに簡単。開発者はきっと音楽をやっている人だよ」

大切なのは機材じゃない

これほど多くの手法が制作で実践されているときは、同じ音源を一貫して使えば、作品全体を手軽にまとめることができる。 異なるプロジェクトの未収録曲を寄せ集めるところから始まった『Languid Gongue』の場合であれば、Digitoneの音色が馴染みのある存在となって、Sangerの生み出す興味深い音風景を横断している。 DAW、プラグイン、モジュラーシンセ、エフェクト、そしてミキサーが交差する空間に居ることによって、スタジオ内のすべては組み合わせ可能なパーツとなり、機材に優劣をつけることなく、適宜、使い分けることが可能になる。 そして、利用可能な複数のツールとその機能の境界線はあいまいになり、“本物の機材”を使うという考えが消え去っていく。そのことについて、Sangerは意識的だったようだ。

「所有する機材で自分自身を区別しようとするのが、エレクトロニックミュージックのアーティストのトレンドみたいだね。モジュラーシンセ・アーティストって自分のことを呼んだり、制作で使ったツールを具体的に言ってアルバムを発表したりしてるでしょ」とSangerは指摘する。 「そうすると、リスナーが音楽を聞くまえから、先入観が生まれるよね。 いろんな接続設定を行える環境ですばらしいのは、自分自身の組み合わせを簡単に選べることなんだ。DAW、プラグイン、ハードウェア、モジュラーシンセ、ピックアップ、コンタクトマイク、生楽器とかを組み合わせて、ユニークなものを作れるんだよ」

ただし、そうした機材面の背後で、Sangerには、何を使うかということよりも優先して考えるべき根本的な音楽要素がある。

「作曲の仕組みを理解するほど、聞きやすいものに寄っていっちゃうんだよね」とSangerは主張する。その声のトーンからは、音楽教育を受けた経歴がうかがえる。 「みんなが陥ってしまうワナが常にあると思う。『コンピュータってプラグインが多すぎるから好きじゃない。だから、俺はモジュラーが好き。DAWはそうでもない』とかって言う人がいるけど、それって何も良くなることがないよね。 そのせいで、インターネットで良質なコンテンツを見つけづらくなってる。みんな、自分の持っているものを自慢するのが好きだからね。それでもいいんだけど、おかげでいい曲を見つけるのが少し難しくなってるよ」

文/インタビュー:Oli Warwick

Luke Sangerの最新情報をフォローしよう:ウェブサイト|Instagram|Soundcloud.