Live 10の新エフェクト:開発の舞台裏

「偶然生まれたようなものなんですよ」とソフトウェア開発者のMarc Résiboisが語るのは、Live 10の新たなエフェクト・デバイスDrum Bussの誕生についてだ。「フィルター用のプログラム・コードがあって、それでしばらく遊んでいたんです。鳴り方をすごく気に入っていたので。そのコードを適当にいじっているときにフィルターをハイパスからローパスに変えてみたら、すごくいい感じの低域を急に出し始めたんです。これはもっと突き詰めてみた方がいいと思いましたね」

こうしてDrum Bussのプロトタイプが生まれることになった。この嬉しい偶然は音楽制作者が新曲をひらめく瞬間に似ている。とはいえ、Live 10へ追加されたエフェクトは、こうした偶然だけで誕生したわけではないだろう。真相を明らかにするため、Liveの開発チームのメンバー数名に話を聞くことにした。彼らは、3つの特徴的なエフェクトを新たに生み出したアイデアと試行錯誤についてはもちろん、開発者ならではのエフェクト活用法も語ってくれた。

プロトタイプの誕生

Drum Bussのプロトタイプの予期せぬ誕生からほどなくして、初期バージョンが開発チームの定期的なHack Sprint(チーム内でLiveに関する実験の発表と考察をおこなう場)で披露され、開発者から称賛を獲得した。「やりたいことなら何でも試してみるように言われています。例えばPedalの場合、プロジェクトオーナーが正式に開発を決定していたわけではありません。Hack Sprintで見たDrum Bussの初期バージョンが納得のいくものだったので、みんなはすぐに支持していましたね」と語るのは、Drum Bussのほか、Live 10の新しいシンセであるWavetableや、Pedalの開発に携わったデバイスデザイナーのMatt Jacksonだ。Pedalも同じくHack Sprintから派生したデバイスだ。

Hack Sprintで試作について議論を交わす

一方、Liveに新しく加わった3つ目のエフェクトEchoはもう少し計画的に誕生していた。サウンドチームのChristian Kleineは次のように明かす。「Liveにモジュレーション・ディレイがないことを少し不満に感じていたんです。Liveが出しているディレイのエフェクトは音がきれい過ぎるから、もう少し外れるものが欲しかったんです。ディレイはとても万能なエフェクトで、フランジャーやコーラスとか、たくさんのエフェクトの土台になっています。一部ではリバーブもそうですね」。そう考えていたChristianは新しいエフェクトを開発してLiveの音作りの幅を広げることになった。「音の歪み方がアナログ機材でしか聞けない音なんです。正確なエフェクトにも独自の魅力がありますけど、Liveの新しいエフェクトならコンピューターで作ったとは思えない音を作れますよ」

模倣ではなくひらめきを重視

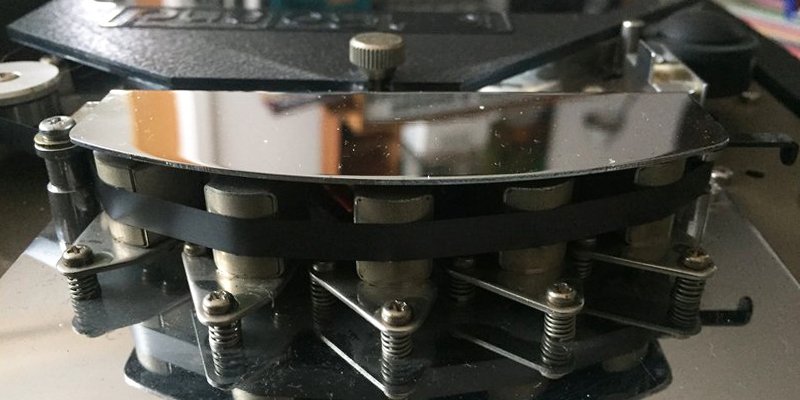

Christianはハードウェア・ディレイの銘機の調査を指揮。そこで得られた情報を参考にEchoの最初のデザインを設計した。「ディレイを使ったおもしろい曲をプレイリストみたいにまとめました。そのときのLiveでは実現しにくそうな曲をまとめましたね。それから、Roland Space Echo、WEM Copicat、Morley Oil Canとか、昔のディレイやエコーの機材を大量に録音して『この機材の個性になっているものは何だろう?』って考えました。『機材のクセや不完全さがおもしろいけど、その正体は何だろう? それを再現するにはどうすればいいんだろう?』って」

インスピレーションはディレイの名機から。

こうした機材の特性を意識しつつ、ソフトウェア・エンジニアのMarco FinkはEchoとPedalの開発に取り組んだ。「ハードウェア・ディレイの(ディレイ・タイムを変更したときに生じる)リピッチの挙動をまねるには、機材の中で起こっていることを物理的に理解する必要があります。それを数学的にモデリングしてデジタルで再現するんですね」。MarcoはEchoのアナログモデリングしたフィルターについて「歪んでいて、コンプレッサーとサチュレーションが効いている」と述べているが、その仕上がりはCopicatの模倣ではない。Christianは次のように説明する。「実際にあるものをそのままコピーしようと思ったことはありません。参考になるものの核となる部分を捉えて、それに似た音の領域をカバーするんです」

テープ機材内部の挙動がサウンドに独特の個性を生む。

Drum Bussは特定の機材に直接影響を受けたわけではないが、考案者であるMarcは「存在しないハードウェア機材」として常に考えていたそうだ。それは数を限定した分かりやすい操作子に表れている。しかし、EchoやPedalの場合はハードウェアから具体的なインスピレーションを得ている。機材の特性と核となる部分については、MattもChristianに同意見だ。「おもしろいのは、実は特定のペダル(ギター用エフェクト)をまねていないことですね。ペダルの銘機をいろいろと聞いてみて、異なる特性や要素を調和するように組み合わせようとしたんです。ペダルの本質的な部分を手に入れようとしました」

とらえるのは実機のギターエフェクターに宿る本質。

とはいえ、そうしたハードウェアの本質部分をどうやってとらえるのだろうか? 機材の中にはいったい何が潜んでいるのか? ChristianはEchoを例にして次のように語る。「EchoのLFOの挙動はデジタル的に正確なんです。でも、そこに不完全性を加えると、いい具合に不規則な動きを始めて、より活き活きとしてアナログ的な印象が生まれます。不規則性を人工的に生み出すのは簡単なときもあれば、かなり難しいときもあります。いい感じのノイズやゆらぎを一番うまく鳴らすにはどうすればいいのか、といったことを時間をかけて試行錯誤しました」

最良のバランスをもとめて

他にもPedalはハードウェアの内部プロセスの特徴的な鳴り方に着想を得ている。「(Pedalを)同時に効率的なものにしたかった」とMarcoが指摘したことで新たな課題が持ち上がることになる。アナログモデリングをおこなうとき、エンジニアはどれだけ細かくモデリングを行うかという問題にしばしば直面する。リアルタイムで音を変化させるときは、細かなディテールまで再現するほどCPUを消費することになる。Marcoは次のように語る。「シンプルなモデリングか、洗練されたモデリングか。デバイスの各パートでどちらにするのか選択を迫られます」

筐体の内側:内部プロセスからアナログ機材を理解する。

使いやすさについてもEchoの開発で課題となった。Christianは当初のデザインはもっとシンプルなデバイスを目指していたと説明する。「最初は操作できるパラメーターをかなり少なくしようとしていました。いつもは多くの機能を追加しないように考えています。でも、初期のユーザーテストでもっと深い部分を操作したいという人が多かったので、ノイズの要素とか、パラメーターをかなり増やすことにしました。

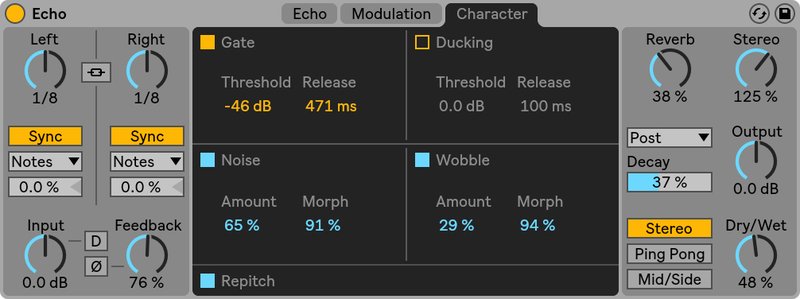

NoiseとWobbleを使えば名機特有のノイズやピッチの不規則なゆらぎを操作できる。

そのため、使い始めはEchoが少し複雑に感じられますが、独自の音作りには優れています。使いやすさと操作の多様性のバランスを常に考えないといけません。Echoに盛り込めるアイデアはまだまだたくさんあるんですが、それを全部追加したら無茶苦茶になってしまう。どの機能を優先して含めるべきかを決めるには他の機能と一緒にテストする必要があります。その機能を使って音を聞いたり、曲を作ったりしながらね」

最適なバランスを求められるものは他にもあった。Drum Bussに設置された数種のパラメーターについて、Marcは慎重な測定を求められたと語る。「まずBoomセクションを設置して、初期のユーザーテストのあとにクランチを加えました。それからトランジェント・シェイピングやコンプレッションといった他のパラメーターを足すことにしたんです。少ないパラメーターですべてがうまくまとまるようにして、どんなふうに扱っても使いたくなる音ができるようにしたかった。そのため、調整にはかなりの時間をかけましたね。開発時間の75%は、いろいろなサウンドプロセッシング要素のバランスを取ることに費やしました」

Drum Bussに含まれる要素の絶妙なバランスにより、使いたい音が色々な設定で生まれる。

ユーザーテストとチームワーク

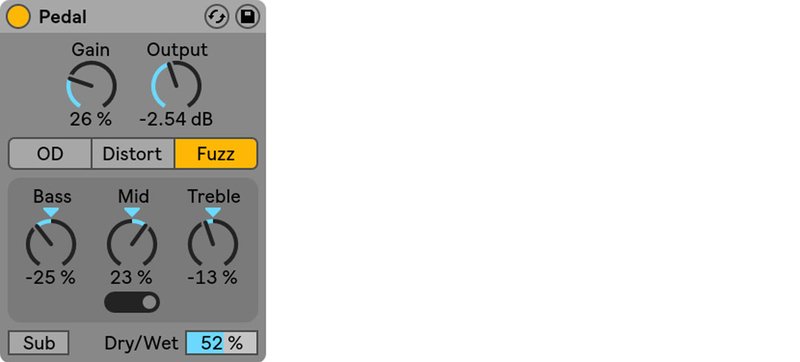

制作に関する決断をくだすにあたって、ユーザーテストは大きな役割を担っている。Drum Bussの開発で外部の音楽制作者が重要だったことをMarcは明言する。「本当に役に立ちました。次に何をすべきか決断する助けになりましたから。おかげでたくさんの方向性で開発を考えることができました」。Pedalの開発ではトーンの調整に多くの時間が費やされ、もっと過激な音が鳴るように変更された。ユーザーテストの参加者からPedalのファズサウンドが「少しきれい過ぎる」という感想をもらったからだ。

ユーザーテストを経て、PedalのFuzzモードでは”きれい過ぎない”音作りが可能になった。

EchoのMid/Sideモードができたのは開発の後期。音楽制作者から感想をもらったあとのことだ。「Mid/Sideのアイデアを考えて試してみたら、すごくおもしろくて、これはやらないといけないなって」と興奮しながら語るのはChristianだ。

Mid/Sideモードとは何なのか? Marcoは次のように説明する。「Echoは左右のステレオチャンネルの音を加工するのではなく、音の和と差をそれぞれディレイにかけているんです。チャンネルのモノとステレオを異なるディレイタイムで反復させて時間的に変化のあるステレオ音像を作れます。だから、定位の中央(Mid)では早く反復して、左右(Side)ではゆっくりと反復する、ということが可能です。サウンド面で独自の個性を持っていますよ」

EchoのMid/Sideモードでシンセベースにエフェクトをかける

3つのエフェクトの開発チームは小規模にもかかわらず、異なる視点を奨励している。Christianは次のように語る。「通常だとアイデアやビジョンを持っているリーダー的存在がいて、他数名が開発やデザインをやるんですが、Echoの開発で面白いと思ったのは異なる視点です。ミュージシャンの経歴がある僕はどういう音になって欲しいのか明確な考えがありました。エンジニアは同じビジョンを持っていないかもしれませんが、技術的に優れた視点を持っています。もし、技術的にはひどくてもすごい音が鳴るなら、僕にはすばらしいことですが、エンジニアにとってはそうではありません。使いやすいものにしないといけませんからね。こうした異なる視点があることで、刺激的な議論が交わされていくことになるわけです」

Drum Bussの開発に取り組んだMarcもChristianと同じく音を優先するタイプだ。頼りになるチームメンバーがいるという点でも共通している。「僕はすごく実験的なアプローチを取るんです。かっこよく聞こえるものを見つけようとしているだけで、ちゃんとできているかを気にしていません。なのでコードに"魂"はあるのに、きれいに動作しないなんてことがよくあります。ミスはしょっちゅうですね。でもありがたいのは、複雑に入り組んだDSPについて僕よりもしっかりと理解しているメンバーがチームにいることです」

Marcにとって、こうした小規模のチームでの制作は真の個性と独自性を持つデバイス作りに役立つようだ。「こうしたものが小さなチームで構築されるのって素敵だと思います。人の個性が反映されやすいから。Drum Bussは中性的なデバイスではなくて、カラーがあって、独自の動き方をします。そうやって僕の好きな鳴り方になっているんです」

エフェクトの使用方法

では新しいエフェクトは実際どんな音なのか? 他とは違うものは何か? そして、このエフェクトを使ってどうやって音楽を作るのか? 開発者たちにアドバイスを求めた。以下は新エフェクトの使い方を示した一例だ。

Pedal

PedalはLiveのギター用エフェクトの"極め付け"だ。AmpとCabinetからさらに多くの音を引き出し、過激なサチュレーション・サウンドを生み出す。数多くのギタリストたちによって広まったサチュレーション・サウンドはJimi HendrixやLed Zeppelinなどに代表される60年代にまでさかのぼる。この歪んだ音についてLed ZeppelinのギタリストJimmy Pageが「すごくルードだ」と称したほどだ。

リフにPedalを使った例。ドライ音、Fuzz、Overdrive、Distortion、組み合わせ(Pedal x Amp x Cabinet)の順。

シンセに使うことでも過激な結果が得られる。Daft Punkが無骨な初期作品で用いた嘆くようなディストーション・サウンドだ。

Mattは次のように語る。「普通とは違う使い方を挙げるなら、Pedalの前にEQを入れてピークをスウィープすることですね。まったく予測できない結果が得られますよ。フィルターのスウィープというよりも、ディストーションのタイプが変化しているように聞こえます。レゾナンスのことは気にせず、思いきりやってみてください」。

Fuzzモードに設定したPedalの前にEQ Eightを挿入してスウィープをかける。Drum Bussで加工したビートを使用。

これに対し、Marcoは次のように付け加える。「確かに激しいディストーション・サウンドを鳴らせますが、wet/dryを操作すれば繊細なエフェクトももちろん可能です。この手のエフェクトをボーカルに使う人もいるんですよ。エキサイターみたいに少しきらめきを加えられます。エフェクトをかける前の声に歪ませた声を重ねるんです」

Echo

次はEchoだ。テープディレイやMid/Sideモードによるステレオ空間を全面に使ったサイケデリックなディレイの他に、Echoで可能なことは何なのか? (※以下のオーディオクリップで使われた設定のプリセット・ファイルをダウンロードできます)

Marcoは次のように説明する。「きれいなデジタルサウンドとアナログなノイズを組み合わせると便利ですよ。テープディレイのゆらぎやノイズがありながら、暗さやコンプレッションのない音を作れます。もしくはテープ的なディストーションをノイズ要素なしで作れます。アナログ機材の場合、ノイズ要素を切り離すことはできませんよね」

Christianは次のように語る。「Echoの参考にしたハードウェア機材よりもはるかに多くのモジュレーションが可能です。すごくいい感じのフランジャーやコーラス、その他の奇妙なサウンドを、かなりシンプルに鳴らせます。本当に楽しいエフェクトですよ。フィードバックだけで10分間楽しく遊んでいられます」。Marcoは次のように語る。「僕が好きなのは、ロボットみたいな奇妙な音です。ディレイタイムを少なく設定して、フィードバックを大量に増やして、ランダムのLFOでディレイタイムをモジュレートするとできます。ギターと一緒に使ってもすごくいいですね。

ギターと一緒に使ってもすごくいいですね。アンビエントやドローンを好き人なら特に気に入ると思います。ディレイとリバーブの相互に連動する組み合わせもEchoに内蔵されています。リバーブをフィードバック・モードにしてディケイ・タイムを長くするだけでできます」。これに対し、Christianは「シューゲイズ・サウンドが簡単にできる!」と付け加えた。

「エンベロープ・フォロワーも付いていて、入力された音量の変化に反応するので、ギターで鳴らした音の大きさの変化をディレイのモジュレーション・ソースとして使うことができます。とても有機的に反応し合う機能ですね。エンベロープ・フォロワーに合わせて変化するフランジャーやディレイとかを作れます。この方法はFrank Zappaなんかがよく使っていました」

エンベロープ・フォロワーを活用したフランジャー・ディレイ。使われている音はギターとドラムループ。

Drum Buss

「Drum Bussで僕が好きなのは、すぐに得られる満足感と操作感のバランスがいいところです」と語るのはMarkだ。「Drum Bussを加えるだけで、ドラムの迫力が増します。そこから、うなる低域、切れのある高域、パキッとしたアタックとか、自分の好きなように音を仕上げていけます。その根底になるのはもちろん、現代のヒップホップで使われている歪んだドラムマシンのビートや、ロックとエレクトロニックミュージックのクロスオーバー系で使われている切り裂くようなドラムサウンドです」

「一方で繊細な使い方もできます。ガンガンに攻め立てるサウンドだけじゃないんです。キック、スネア、単体のパーカッション素材、さらには、シンセにもDrum Bussを使っている人がいます。どれも納得のいく音なんですが、必ずしもDrum Bussが使われていると分かるような音ではありません。Drun Bussの万能性の表れだと言えるんじゃないでしょうか」

Drum Bussを適用した生楽器。前半と後半でエフェクトのかかり具合の違いが分かる。

「バスアウト用エフェクトとして開発したものだけど、ハードウェアの銘機と同じで、好きなように何にでも使ってほしいですね!」

Drum Buss、Pedal、EchoはLive 10 Suiteに付属しています。Live 10 StandardはDrum Bussのみ。Live 10のエディション比較はこちら。

【ニュースレターの配信登録】

ニュース、特集記事、ビデオなど、Abletonの最新情報をメールでお送りします。