Jon Hassell:Possible Musics

「背景を電子的に挿入する、あるいは背景を前景と分けて削除するような映像編集技術“キーイング”のように、さまざまな時代や地理的起源の音楽にちらばったサウンドをすべて同一の作曲フレームに統合できる機能は、歴史的にユニークな転換点となった」- ニューヨークのトランペッター兼作曲家のJon Hassellは『Aka / Darbari / Java』のリリースに際し、そのライナーノーツへこのように記した。このアルバムがリリースされたのは1983年。Hassellが言及する「歴史的にユニークな転換点」とは、デジタルサンプリングの登場を指している。この技術は、当時、彼の新作にあたるアルバムで大々的に活用されていた。当時まだ初期段階にあった技術を導入したアーティストとして異彩を放っていたHassellは、サンプリングの可能性を新たな音楽的方法論として即座に認識していた。

いや、もしかしたら、サンプリングの導入はそれほど異彩ではなかったのかもしれない。というのも、かつてKarlheinz Stockhausen、La Monte Young、Terry Riley、Pandit Pran Nathらに師事しながら共同で演奏活動を行なってきたHassellにとって、『Aka / Darbari / Java』はすでに5作目のアルバムであり、それまで数年間にわたって取り組み続けてきた音楽性が最高のかたちで結実したものだった。そして、その音楽制作アプローチは、コンセプトとスピリットの両面において、1980年代初頭にサンプリングという技術が、時代性と地理性の境界を曖昧にしていくことをすでに予見していたのだ。

Hassellは自らが考案した音楽に“Fourth World(第4世界)”というタームを名付け、 世界中の伝統的音楽における特徴を高度な電子技法と組み合わせたものとして定義した。そうしたさまざまな影響源が最も優れた融合をみせたとき、そこには新たに統一されたサウンドという印象が作り出されていた。重要なのはHassellが、エキゾチックな楽器類の雰囲気を借用した従来の音楽的表現である「表面的なもの」と、非西洋音楽の構造的枠組みを借りながらも、それらを西洋音楽的な編成で提示した「内潜的なもの」の区別に意識的だったことだ。

サンプリング技術を使用せずに作られたHassellの初期作品群 — 『Vernal Equinox』(1978年)、 『Fourth World Vol.1 – Possible Musics』 (1980年)、 および 『Dream Theory In Malaya』 (1981年) — はのちに彼がアップデートするエキゾチカ的な定義とは明確に異なっており、またジャズ、アンビエント、ミニマリズム、エレクトロニック・ミュージック、あるいは民族音楽研究などにカテゴライズできるものでもなかった 。そのかわり、彼の初期作品群は「完全に原始的ではなく、かといって完全に未来的ではなく、時代的/地理的にも特定のどこかに位置付けられない」音楽へ到達するために、これらの要素すべてを備えた非常に奇妙な醸成物となっていた。

各アルバムは、細かく豊かに作り込まれた神秘的で感覚的な世界に没頭できる作品だった。当時、このような作品は全く存在しなかった(もちろん、現在でも存在しない)。『Vernal Equinox』にめぐり合い、とくに感銘を受けたリスナーのひとりが、元Roxy MusicのメンバーでアンビエントのイノベイターであるBrian Enoだった。Hassellと知己を得たのち、EnoはHassellのアルバム3作で共同制作を行い、そこで得られたアイデアはEnoとDavid Byrne(Talking Heads)のコラボレーションアルバム『My Life In The Bush of Ghosts』で再利用された(当初、Hassellもこのプロジェクトに参加していたが、のちに方向性の相違が原因で離脱した)。

1980年代、1990年代、2000年代をつうじて、Hassellは『Power Spot』 、 『The Surgeon Of The Night Sky Restores Dead Things By The Power Of Sound』、『Maarifa Street』 、そして 『Last Night The Moon Came Dropping Its Clothes In The Street』 などの作品群を残し、自身のサウンドをより濃密で抽象的な領域に向けて拡張していった。最近になって再発された1990年の『City:Works of Fiction』は、明らかにダンスフロアを意識した作品だった。このアルバムに収録の『Voiceprint』は、本格的なハウスリミックスで、808 Stateのリミックスと一緒に12インチ・バージョンでもリリースされた。1990年代をつうじて影響力を拡大し続けたHassellは、Peter Gabriel、David Sylvian、Kronos Quartet、Hector Zazou、David Toop、Ry Cooderらの作品に参加した。

最近ではHassellの名前と“Fourth World”というタームが、エレクトロニック・ミュージックのより先進的な領域で頻出している。“Fourth World”に由来する影響は、シンセ 、ドラムマシン、ガムランオーケストラの 境界線を曖昧にするDon't DJの万華鏡のような作品群でも確認できる。モントリオールの RAMZiは、Hassellを自身の音楽の影響元として挙げており、彼女の作品が持つ特徴的な時空間は、Hassellの影響を思わせるものだ。グラスゴーのOptimoやSalon des AmateursのレジデントであるJan Schulteといった実験的なDJたちは、過去40年間にリリースされた音楽の中から、“Fourth World”に触発された楽曲をコンピレーションにまとめている。他にも、Music From Memory、Soave、SéanceCenter、Freedom To Spend(RVNG Intlのサブレーベル)といったレーベルが過去数年間に制作した再発盤やコンピレーションには、Michael Turtle、Roberto Musci、Michel Banabila、Richard Horowitzらの音楽を収録。1980年代から1990年代にかけてHassellの影響下で作品を残した彼らの作品は、オリジナルリリース当時よりもさらに現代的なものとして響いている。

そうすると、Jon Hassellが新しくアルバムをリリースするには、2018年は絶好のタイミングではないだろうか。『Listening To Pictures(Pentimento Volume One)』 は、9年間にわたり彼が作りためてきた楽曲の集大成だ。Hassellによる魔法のような写実的音世界の全特徴がアップデートされた内容となっている。豊潤なコードと繊細なテクスチャー、独自に回転しながら前へと進んでいく奇妙に作り込まれたリズム構造、そしてもちろん、艶やかなささやきとも、ホラ貝のコーラスともとれる音に処理されたトランペットの旋律を聞くことができる。

今回のインタビューでは、そんなJon Hassellに話を聞いた。現在ロサンゼルス在住の彼からは、音楽的ルーツ、垂直思考のリスニング感性、落ち葉が奏でるリズムのほか、20世紀の音楽における最も著名な人物たちと交流してきた生涯の探検と研究の中で、彼の作品に影響を与えたコンセプトが語られることになった。

あなたは前作がリリースされて以来、この新しいアルバムの制作を継続的に取り組み続けてきたのでしょうか? あるいは、何度か中断期間を挟んでいたのでしょうか?

うーん、そうだね。植物が成長するスローモーション映像を思い浮かべてみてほしい。あらゆる断片が少しずつコンサートで試され、その後スタジオで徐々にまとめられていくんだ。あるレイヤーの上に別のレイヤーが透けて見える、油彩でいうペンティメント(油彩の経年変化によって、描き直しや塗り重ねた元の層が表出する現象)のようなものだ。そして、これらのレイヤーはそれぞれかけ離れているものかもしれない。Natalie Coleが父親のNat King Coleとデュエットしているようなもので、各レイヤーの間にまたがる時間のズレは20年とか30年、あるいは40年になる。そのように考えてもらえればいい。私は実に多様なレイヤーのコレクションを持っているので、私がやることといえば、古いものと新しいもののコンビネーションを考えることになるわけだ。そうやってペンティメントのアイデアを作品に応用した。

Jon Hassellの新作『Listening To Pictures』のアートワークでは、Mati Klarweinによる絵画が重ね合わされている。

このアイデアは、Mati Klarweinの絵画を重ね合わせたアートワークでも視覚的に表現されていますね。Miles Davis、Herbie Hancockらと並んで、あなたも一部の作品でKlarweinの絵画をアルバムアートワークに採用しています。彼とは個人的に親交があったのでしょうか?

ああ。彼は数年前に亡くなったがね。かなり昔にニューヨークで会って、いつのまにか仲良くなっていた。その後、私は Matiが住んでいたマヨルカ島にあるデイアで多くの時間を過ごしたんだ。その地名は私のレーベル(Ndeya)を名付ける際の由来ともなった。私は彼の家で素晴らしい時間を過ごさせてもらった。 この作品はMatiへのトリビュート なのだ。LPのインナースリーブには、私が手がけた視覚的なペンティメントを施した。私がMatiの家に滞在していたときに彼がキャンバスに描いていた絵画と、私自身の経験を組み合わせたコラージュともいえる。

あなたにぜひ尋ねてみたかったのは、サンプリングアーティストとしてのあなたの歴史と進化の過程です。既存のサウンドを作曲プロセスの一部として使用するようになった最初のきっかけは何だったのでしょう?

そうだな...。

もしかすると、Stockhausenから何らかの影響があったのでしょうか?

一般的にいえば、そういうことになるね。私はケルンで Karlheinz Stockhausen と2年間を過ごした経験がある 。だが、その当時はサンプリングという発想さえ存在しなかった 。コラージュというアイデアに魅力を感じていたのは間違いないと思う。だが、コラージュという考え方は、決して終着点的なものではない。魅力的に感じられるものを探しているだけであり、心に秘めているアイデアは、「私が本当に好むものは何だろう?」という問いだ。実際のところ、あらゆるミュージシャンやアーティスト、そしてあらゆる人々も同じことを自問しているんじゃないだろうか。つまり、大事なのは「本当に」好んでいるかどうかなのだ。誰かに言われたから、教えられたから、あるいは友人が好むものだからといった前提をどれだけ度外視できるかなのだ。友人がそれを好きだから、あるいは今それが世間で人気があるから、ガールフレンドがそれを好きだからといった前提とは関係ない。

話をサンプリングに戻そう。ヨーロッパに赴くよりもはるか前から、私はテープの切り貼りをしていた。StockhausenとEimertが出版していた 「Die Reihe」という 前衛的な雑誌があったのだが、私はそこで『Gesang der Jünglinge』(Stockhausenの作品)についての記事を読んだのを覚えている 。その記事をとおして、テープ・マニピュレーションというアイデアに惹かれたのだ。

もちろん、フランスではミュージックコンクレート において テープ・マニピュレーションを実践していたが 、Stockhausenのテープ・マニピュレーションはより電子的な 純粋さを感じさせた。そこが、私にとってのサンプリングというアイデアのルーツになっている。その特定の時期に起こったムーブメントに根付いているんだ。

私がケルンに滞在していたとき、Kölner Kurse für Neue Musikには、CanのベーシストのHolger Czukayと、キーボーディストのIrmin Schmidtもいた。当時の私たちはよくつるんでいて、私にとっての最初のアシッド体験もIrminと一緒にいたときだったと思う。彼はアムステルダムからアシッドを仕入れていたんだ。Irminのアパートでみんなハイになりながら、日本の伝統音楽である雅楽を聞いていたのを覚えている。床に敷いていたラグにくるまったりしながらね (笑)。はちゃめちゃな日々だったよ。

ともかく、あの時期にケルンにいたのは間違いではなかった。なぜなら、テープをカットするというサンプリングの原型ともいえる手法がそこにはあったからね。当時、私が取り組んでいたことの中で覚えているのは、 Hi-Lo’sというボーカルグループのチョップアップさ。彼らは実に興味深いハーモニーと変化を持つ、ヒップでモダンなボーカルグループだった。私は彼らのテープを細かく切り貼りしていたが、あれが私にとってコラージュと呼べる最初のものだったと思う。

そして、1980年代初めになると、あなたは最初のサンプリング・シンセサイザーであるFairlight CMIを使用し始めるわけですね。

そうだね。Fairlight CMIは『Aka / Darbari / Java』を制作していた私にとってお気に入りのひとつだった。サンプリングした音のピッチを変えられるキーボードは、あれが最初だった。したがって、ピグミー族のボーカルサンプルを平行5度、あるいは別のコードなどで演奏できたんだ。あれは1983年の出来事で、私が知るかぎり、音楽史において実に重要な瞬間だったと思う。

『Aka / Darbari / Java』のリズムパターン制作に関しても、Fairlight CMIを使用していたのでしょうか?

いや、ほぼすべてのリズムパターンに関しては、Abdou M'Boup というセネガル出身の優秀なドラマーの演奏をループしたもので 、テンポを遅くしたり、早めたりした音を重ね合わせた。私たちは各マイクスタンドの周りにテープを配置し、テープが文字通りスタジオ全体をぐるりと取り囲んでいた。当時、長いデジタルループの作成は不可能だったので、テープは実際にテープマシンのヘッドを通り抜けてルーム全体を走っていたんだ。

とくに 『Aka / Darbari / Java』、 『Dream Theory in Malaya』、 『Power Spot』では、多くの場面で明確な4つ打ちのリズムが使われているわけではありませんが、非常に説得力に満ちたグルーヴがあります。

そうなんだよ。自分に課さなければいけない試練は、それだと思っている。これは決してAbletonの欠陥やテクノロジー の 欠点だ とは言いきれないのだが、なぜ音楽は突然「4の倍数で構成される」ことになったのだろうか? 結局のところ、世界のあらゆる地域を見て、その中からインスピレーションを得ているならば、特定の感情が模倣という方法に由来しているという事実は看過できない。私は日頃、「落ち葉のタイミングは決して52等分にできない」という例え話を用いている。再現しようと思えば可能なのだが、葉が落ちる動き、ほんのわずかな風を受けて落ちる、あるいは何か別の要因によって落下速度が増すかもしれない、その動き自体が真に美しいものなのだ。そして、ラーガ(インド古典音楽)がとても美しい理由もそこにある。なぜなら、ラーガは自然の法則に従っているからだ。ペルシャ音楽やアフリカ音楽も同じだ。ペルシャやインドの音楽ではメロディー感覚に沿うことが重要視され、アフリカの音楽でもリズムや多くの要素が、メトロノームに律されていない。

なるほど。本筋へ戻りましょう。アーティストとしてのあなたの軌跡は、ケルン滞在時代に大変重要な転換点を迎えたように思います。個人的には、ケルンへ渡る以前のあなたにも興味があります。

ルーツをたどるとするなら、私が生まれ育ったのはメンフィスだ。私の父はかつてバンドに所属していて、家の中には彼のコルネットが転がっていた。小学校の時、音楽をやってみろと言われた私が選んだのもコルネットだった。高校時代はStan Kentonへかなりのめり込んだ 。ビッグバンド的な雰囲気、そして彼がキューバなどのエキゾチックなリズムをかなり積極的に取り入れていたところが気に入っていたね。その後、私はニューヨークのロチェスターにあるEastman School of Musicに入学した。非常に保守的でアカデミックな場所だったが、良い教師がいたし、私はそこで大学的な教育を受けた。

私は作曲を学び、トランペット奏者としてオーケストラにいたが、そこには急進的な考えを持った人々がいた。4〜5人ではあるが、当時Stockhausenやその周辺で起こっていた動きを知っていたんだ。そのあと、私は ピアニストと結婚して、ワシントンDCに3〜4年間住んでいた。私はそこで音楽理論を1年間教えていたのだが、それから何やら事態が変わり始めていった。Bob Moogという名前の男がいて、彼は1ボルトが1オクターブに等しいという新しいアイデアを発見した。これがのちのMoogシンセサイザーだ。実は、のちに私たちは音響彫刻作品を共同制作したんだ。内部に二重反射鏡を取り付けた箱があって、その中にテープループを入れたものだった。ブリープ音が鳴るたびに、色のついた光が消えるんだ。まるで、ブリープ音の小さな妖精が住む世界みたいで、各音が部屋に設置された6台のスピーカーから出てくるんだ。

いろいろあって、そのあとはニューヨークに移った。すると、Deutscher Akademischer Austauschdienst(ドイツ学術交流会) が、ケルンでStockhausenやその一派と一緒に学ぶための助成金を私に与えてくれたんだ。驚いたね。1年間を通じて実質ドイツで1人暮らしをすることになったんだから。ケルンの生活環境は本当に衝撃的だったよ。当時は1960年代半ばで、住まいはまだ暖房機器のないアパート。 食べ物といえばケバブ とブラートブルストぐらいのもので...。今でいうフュージョン料理のようなものはまだなかった。最初こそ過酷だったが、StockhausenとEimertが出版していた前述の雑誌「Die Reihe」で育った私のような人間にとっては極めて楽しい環境だった 。

Stockhausenは短波ラジオの破裂音を記譜せよという課題を私たちに与えた。彼は当時、この種のグラフィカルな記譜法やジェスチャー記譜法の実践に深く傾倒していた。標準の記譜法だけではなくね。標準の記譜法もやったが、テクスチャーを細かく分割していたので、あるラジオ局から別のラジオ局の放送に流れ込んだ短い音を記譜すると、やがてメロディーが浮かび上がる。考えると、実に興味深い技法だった。ある種のグラフのようなものとして使うこともできたが、絵を描いてスコアに使うことも奨励されていたね。

私はケルンで3年間を過ごした。卒業作品と呼んでいいと思うんだが、『Scan』という作品を作った。この作品のために、私はWDRのスタジオ技術者に基本的なオン/オフスイッチを備えた小型ミキサーを作ってもらい、たしかそれぞれ5個のスイッチを持つ小型キーボードを自作した。『Scan』では、Schoenbergによる『Five Pieces for Orchestra(邦題:5つの管弦楽曲)』のひとつ『Sommermorgen an einem See』を使用していて、基本的にはひとつのコードが徐々に変化するんだ。気付かないうちに、フルートの持続音がビオラなどの音へ変化する。

私は『Sommermorgen an einem See』の一部をオーケストラに非常に静かなピアニッシモで演奏してもらった。全演奏者には楽器へコンタクトマイクを付けてもらったね。あと、サイコロを振ったりしながら完全な偶然性で作ったグラフスコアがあった。ピアニッシモで演奏されるパートが前面に出て、特定の瞬間にミュートされるという内容のスコアもあって、ちょっとした楽曲構成ができあがることになった。残念ながら、その録音はしていないがね。

ケルン以降はどのような出来事が?

ケルン滞在を終え、私はニューヨークに戻り、La Monte YoungのTheater of Eternal Musicで演奏し、『Dream House』の録音に参加した。あの長いカナビス入りミルクシェイクと最大60Hzチューニングのね。ドローンミュージックの先駆者であるLa Monte Youngは、60Hzの周波数で楽器をチューニングし、米国では60Hzの電気剰余ハム音が音楽を干渉しないようにした。 ヨーロッパは50Hzなので、他の剰余漂遊周波数はない。だから彼のアプローチはかなりの驚きでもあった。私は彼との作業で一種の学びを得たし、“垂直の音楽”というアイデアに結びつくこともできた。垂直の音楽とは、時間軸の経過に応じて進む旋律を聞くのではなく、提示される音色を垂直方向に聞き取って、小さな領域に耳を傾けることを意味する。

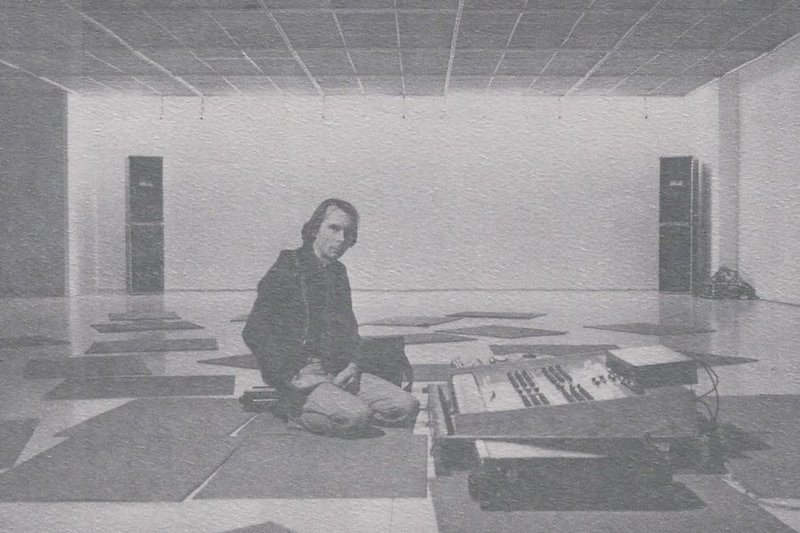

インスタレーション『Solid State』の準備するJon Hassell。

私が手がけた『Solid State』という作品は、La Monte Youngとの経験がもたらした副産物といえる。『Solid State』は、2:3の比率の完全5度を8つ積み重ねたもので、濃密なハーモニーの塊を生み出して、VCFで時間をかけて変化させるものだった。そのコンセプトは、鉛筆で真っ黒に塗りつぶした1枚の紙を消しゴムで消しながら、形を作っていくようなものだった。Moogの初期機材を数台使ったね。当時の風潮として、ミュージシャンよりもアーティストのほうがギグを得るのがはるかに簡単だったので、私は『Solid State』を音響彫刻作品として提示して、床にマットを敷いた博物館で展示できるようにした。これもLa Monte Youngから学んだやり方さ。彼のコンサートと同じで、人々が流れてきては去っていくような感じにした。ちなみに『Solid State』は、のちにWarpからリリースされることになるエレクトロニカ作品のプロトタイプみたいなものだといえるね。

そして、1978年には『Vernal Equinox』が発表された。これは、実際に“Fourth World”というアイデアを大きく取り入れた最初のレコードだった。あの作品には、ふるいにかける前のものが含まれている。つまり、まだ出発したばかりで、まだ頭の中にはいろんな人がいる状態なんだ。La Monte YoungやTerry Rileyといった先人たちの影響が残っているのさ。Terry Rileyが極めて大きな影響を残したのは間違いない。実際、私は1968年に『In C』の最初のレコーディングセッションで演奏しているがね。私は彼のことが大好きだったし、私の妻や彼の妻を含めて、ある意味ひとつの家族のような関係だった。

私が音楽の聞き方を垂直と水平に分けるなら、世界の99.9%が水平的に音楽を聞いている。「次に何が来るかな、これは好きだな。どーん! おっと、これはなんだ? この後どんな出来事が起きるんだ?」といった具合にね。いっぽう、垂直的な考えとは、ある種のフェイズ(相)がどのように表出するかを学ぶことによって、一種の不変的存在に達するのだ。これが、La Monte Youngの作品のすべてだ。ただし、La Monte Youngはそれだけに限定されない。Terry Rileyの音楽観をともなった作品であり、複雑に絡み合うパターンを基調にしている。そして、Phillip GlassやSteve Reichのようにあらゆる人がそれを引き継いでいるのさ。それにしても、後続者ではなく創始者と関係を持てたことは幸運だったと思う。

あなたの音楽における別の「垂直的な」側面は、トランペット演奏にも存在するように思われます。とりわけ、あたかも複数の楽器が同時に演奏されているかのようなトランペット・サウンドを作るために、あなたはハーモナイザーやピッチシフターを長年活用してきました。

ハーモナイザーに関していえば、最初に導入したのはおそらく Eventide H910だったのではないだろうか? モデル番号は忘れてしまったが、だんだん大型になっていき、最終的には最も大型なモデルを持っていたが、なにしろプログラムがとても難しかった。現在使用している新しいモデルのH9は、オールデジタルでMIDIコントロールなどを小さな筐体に収めた後継版だ。H9の機能性には本当に興奮しているし、そのサウンドの一部は最新作にも入っている。その可能性には実に興奮させられるね。

私は常に平行進行やシーケンスといったものに魅了されてきた 。つまり、Ravelやブラジル音楽の多くで見かける 5度の和声の 動きだ。私が敬愛してやまないRavelの音楽には独特の美しさがある。それは、まず1本の鉛筆で壁に曲線を描いたあと、さらに2本の鉛筆を手に取り、2本か3本の鉛筆を持って同じことをするのに似ている。数年かかったとしても、やがてうまくいけば、平行する進行を追いながら実際のコードチェンジを行えるテクニックが身につくことになる。そんなわけで、私は常に平行進行という豊かさを愛してきたのさ。