James Krivchenia:Big Thiefのドラマーが『Blood Karaoke』のためのYouTubeのサンプリングについて語る

James Krivcheniaは、ドラマー、プロデューサー、そしてエンジニアとしてのキャリアをつうじて、間違いなく独自の視点を身につけているといえるだろう。 Mega Bogのような実験的なアーティストのプロデューサーを担当したり、コンピュータをベースにした音楽を自分で作ったり、Taylor Swiftのような大物のスタジオ・ミュージシャンを務めたり、あるいは本業でもある先見性を持ったロックバンド、Big Thiefで演奏するなど、稀に見る流動性を見せている。

Adrianne Lenkerの深みのある作曲を軸として、Big Thiefの作り出す音は、無性に親密なフォークミュージックから、ジャンルや時間に縛られない稀有なものへと自然に成長を遂げた。 彼らの唯一無二の音楽は、一見すると比較対象にはなり得ない、60年代のピーク時のThe Bandと、2000年代になり躍進することになるその直前のRadioheadを思い起こさせるものだ。 Krivcheniaは、2016年のBig Thiefのデビュー作『Masterpiece』でエンジニアを務めた後、好評となった2017年の次作『Capacity』、2019年にブレイクした2枚のアルバム、『U.F.O.F.』と『Two Hands』でメンバーとして参加している。 今年の初めには、Big Thiefの記念すべき5作目となる2枚組の大作、『Dragon New Warm Mountain I Believe In You』でプロデューサーを務めており、近いうちに自身の中でもっとも奇妙なソロ作品となるであろう、断片的なサンプルが多用された、『Blood Karaoke』のリリースがされる予定。 この2つの作品から、アーティストの幅がますます広がっていることがよくわかる。

高度に加工されたサンプルから作られることの多い、実験的でコンピューターをベースにしたKrivcheniaのソロ作品は、Big Thiefの作品とはほとんど区別がつかないものとなっているが、当初からソロで作る音楽はバンドとともに進化してきている。 彼の2018年のアルバム『no comment』では、世界各地の戦争で撮影されたボディカメラからのオーディオサンプルが使われ、グリッチ風な細かに刻まれたリズムとなっており、2020年の『A New Found Relaxation』では、おもに快楽を感じさせる音色と心地よいASMRのテクスチャーを使って、絶妙に圧倒させられるものを作り出した。 ベースとなるサンプルに恩恵を受けるのではなく、Krivcheniaはそれらの枠組みを探求的に行われる音作りの出発点としている。 その結果として、一連のアルバムは周りの世界から引き出されたものでありながら、それぞれが抽象的で個人的な感情を感じさせるものとなっているのだ。

前述した以前のアルバムと比べても、『Blood Karaoke』が何から作られているかは一見わからないだろう。 このアルバムは、ヘビーメタルのギターリフで始まり、明るいEDMのフックに溶け込み、さらにAutechreの曲で使われるような鋭いパーカッションの音に気化していく。 まだ1分もたたないうちに、『Blood Karaoke』の中で比較的シンプルな曲となっている、“Emissaries Of Creation”が終わるころまでには、どれだけの数の音が使われているかわからなくなるほど多くの音が使われている。 音楽ストリーミングサービスを丸ごと脳に詰め込んだようなアルバムは、どのような下地や制約の中から生まれたのだろうか。

『Blood Karaoke』内のすべての音はYouTubeの動画から作られている。 Krivcheniaは、以前のアルバムではYouTubeをサンプルのソースとして利用したことがあったが、特定の音を探すわけではなく、独自の方法でこのプラットフォームに浸っていたようだ。 再生回数が100回未満の動画をランダムに表示するプログラムを使って、現代のパブリック・アクセス(視聴者制作型)テレビ局かのように、企業のプレゼンやゲーム実況、地方のニュースやビデオ通話など、視覚的にも聴覚的にも解読不能なほど低音質なものを集め、クリップを手当たり次第探したとのこと。 その結果、このアルバムは、まるで放水銃で撃たれたような衝撃を与えながらも、光の中では、美しさ、恐怖、ユーモア、脆さのスペクトル全体が明らかになっている。

Big Thiefがニューヨークでのライブを控えている日の午後にビデオ通話に応じたKrivcheniaは、『Blood Karaoke』の奇妙な世界について、ドラマーとしての活動と並行してどのようにコンピュータミュージックに没頭していったか、そして、こういったアプローチによりどのように彼がより優れたエンジニア、プロデューサー、バンドの一員となっていったかについて語ってくれた。

ソロアルバムでは、サンプリングが土台となっているようですね。 コンピュータを使った音楽制作を始めたきっかけは何ですか? サンプリングに興味を持ったことがきっかけとなったのでしょうか、それともコンピュータでの制作から発展してサンプリングを使っていったのですか?

コンピュータミュージックに目覚めたのは、ほとんどドラムに燃え尽きていたことへの反動としてだった。 音楽学校にいたんだけど、それは成長期にゆっくりと“いいもの”だとかそういったことが完全にでたらめだと気づき始める奇妙な時期だった。 ドラムをよく演奏していて、“うまく”なりたかったんだ。 自然とだけどスイッチが入ったような感じで、「やばい、これは楽しくない」と無意識に感じて、意識的には、「あっこれをいじり回してみたらどうなるだろう?」って思ったんだよ。

あと、そのときはどんどん録音にのめり込んでいたんだ。 参加していたバンドのものは全部録音していたし、DAWはどんどん上達していっていた。 何とかインストールできた盗品のプラグインを全部使って、10代のときはいろいろなことを学ぼうとしていたね。 そして、ルーパーとかサンプラーを使ったりしてて、「こんなに直線的で一次元的な時間軸である必要はないな」と思ったんだよ。 何かを見つけたら、しばらくそれを研究して、理解したら、それを使ってみるっていう感じだね。

それと同時に、エレクトロニックミュージックというか、コンピュータミュージックを聞くのにもハマっていた。 コンピュータに魅力を感じていたっていうのもあるね。 それと、レコード収集を積極的に避けながら育ったという変なところがあるんだ。 細部にまでこだわっていた、しょぼい巨大なMP3プレーヤーを持っていて、図書館のCDをよくリッピングしていた。 最初のころは、音楽制作とは関係のない変な思想的な理由で、アナログのハードウェアを敬遠していたんだよ。 そうやって始まっていったんだ。エレクトロニックミュージックに興味があったのと同時に、ドラムと関係のない方法で自分を表現する方法を必要としていた。ドラムには少し真剣になりすぎていたからね。

YouTubeのサンプリングを始めようと思ったのはいつですか? それと、日常生活でYouTubeはどれくらい使っていますか?

娯楽としてYouTubeを見ることはそんなにないね。 ストリーミングサービスにないものを聞くことが多い。 でも、YouTubeの変わったアートプロジェクトを見せてもらったりはあって、そのひとつが再生回数が100回未満のランダムなビデオが集められたものだったんだよ。 最初はただ見ていただけだった。 あるビデオに戻ったりはできないけど、スペースキーを押せば次に行けるし、何時間も友達と見てた。 何か変な感じがして、ずっと見てしまうんだけど、それと同時に少しつまらないような感じなんだ。 トランス状態にさせられるっていうのと、次に何が起こるかわからないというとても奇妙な感覚のコンビネーションがある。物語上の仕掛けがあるわけでもないし、語り手がいるわけでもないから本当に次に何が起こるか予想もつかないんだ。 だから最初は見るのを楽しんでいたんだけど、いつのまにかサンプリングをしていて、それぞれにいい音があることに気づき始めたんだよ。特にテクスチャー的にね。 携帯電話での録音だったり、コンピュータオーディオで起こるアナログからデジタル、デジタルからアナログへの奇妙な変換だったり。 だから、そういういろんな音に興味があって、何のためになるかはわからなかったけど、ただ単にサンプリングをし始めたんだ。よさげなものを見つけるまでスペースを押すのをやめたら、「おっこれはやばい音だ」ってなった。だから、まずそうゆうライブラリを作っていたような感じなんだよ。

『Blood Karaoke』のカバーアート。

ソロアルバムはどれもサンプルの枠組みというか土台がとても面白いものになっていますね。 YouTubeについては少し聞きましたが、 『Blood Karaoke』を作る中で、この“枠組み”を使うことについての考えは変わりましたか?

そうだね、少し変わったかな。 面白かったよ。いつもはサウンドバンクを作ってからそれに使う枠組みを見つけるからね。 そして、「ああ、このプロセスだと、面白いものがたくさん見つかるな」というような、さまざまな異なる道筋がたくさんあるんだ。アルバムを作っているときは、何か統一的で抽象的なアイデアが必要な気がして、それがないと難しくなるように感じる。 自然と何かしらの物語性を探すようなものさ。

無作為性を用いているため、偶然性の音楽のような作曲手法のように感じられますが、同時に音楽制作でAIを用いたユニークな例でもあるというところが興味深く感じられます。 そのどちらかの手法を意識していましたか? それとも作業していく中でそうなっていったのでしょうか?

確かにそういったランダムな要素はあるね。 特にコンピュータにはランダムな一面はあると思う。でも、サンプリングについて本当に好きなのは、受動的なプロセスだよ。 最初は聞くことから始まる。 ただ聞いてみて、自分の直感で感じようとするんだよ。「おっこれは面白い。 これはいいね」っていう風に。そういうものがコンピュータミュージックをしていく中で失われていってしまうんだ。編集するときには直感とはまったく違った脳の部分が使われるからね。 だからランダムなものを生み出してくれるっていうのは、その筋肉を鍛えて没頭するのにすごくいいやり方なんだ。キーボードをやらない自分にとっては特にね。 だから、自分の中に実際に存在しているものが吐き出されて、それのどこが好きかを決める必要があるんだ。でもそれによって、自分の腕や音楽的才能が失われるようには感じないね。 どちらにせよ、エレクトロニック・ミュージシャンにとって、編集の仕方や、何を選択するかというのは非常に重要な要素だと思うよ。特に音に関していうと世界が指先にあるようなものだからね。

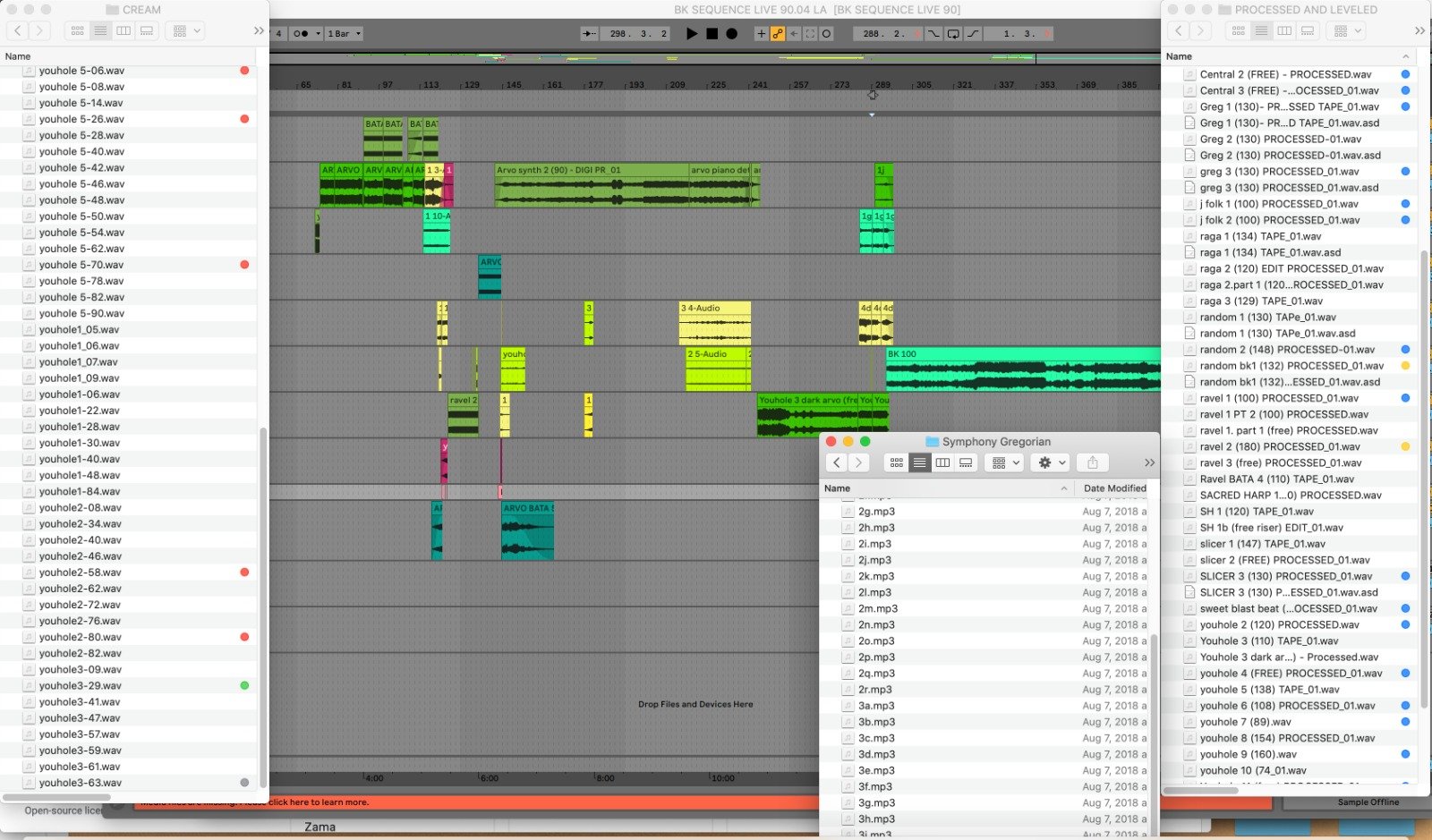

制作中の『Blood Karaoke』のアレンジメント。

このようなさまざまな音をどのように曲に落とし込んでいきましたか? 曲の構成は行っていたのでしょうか、それともより大きなものを編集で削っていったのでしょうか? 何か指針のようなものはありましたか?

断片的に構成をしていて、最初は、どんどん早くなっていくダンスミックスのようなものになると思っていた。宇宙人がYouTubeからダンスミックスを作ったようなイメージでね。 それが元々の指針だった。 だから最初はビートものを作っていたんだけど、それにそぐわないような素晴らしいものもいっぱいあったんだ。 でも「うまくいっていないミックスと感じられるようにしよう」という思いがずっとあって、ひねくれたロジックを持つものにしたかったんだよ。面白い瞬間だとかスニペットをそのまま使って、いいタイミングで入れたりするのと同時に、もっと大きな波動が出るように工夫するっていうバランスを意識していた。 そうゆう10秒から30秒くらいの短いスニペットを作っていて、スニペットには多くのサンプルとか、たまに変わったMIDIの音とかが入っていたんだ。 そういったものを組み合わせて、面白くつないだりしてて、100くらいあるスニペットを全部聞いてみたんだけど、最初はもうこれがアルバムでいいんじゃないかって思ったんだよ。 理論的にはそれでよく聞こえるんだけど、聞いてみたら、「だめだ、ぐちゃぐちゃすぎる」ってなった。10分くらいは楽しんで聞けるんだけど、印象に残るものはないし、よくわからなくなって止めたくなってしまうんだ。 だから、それが最初の鍵になったね。何をしても圧倒されるものになるから、普通の人の息づかいのような感覚が必要で、そうすればアイデアが伝わってくるということに気づいたんだよ。 そして、それを信じてみたんだけど、それでもほとんどの人にはだいぶ狂ってるように聞こえるだろうと思ってた。それでいいんだけどね。 まあ楽しかったよ。 そうゆう世界観に慣れていたっていうのもある。流れが意識されたアルバムで、B面はどうゆう感じで始まるんだろうっていう感じでね。

それに関連して、このような方法でサンプルを使うときによく使う音声チェーンはありますか? アルバムを作るたびに変わっていくのでしょうか、それとも一から作り直しますか?

Ableton Liveでおもに使うのはEQくらいかな。 特にこうゆう作品は、サンプル自体がすでにかなり加工された感があるものが多いからね。 ピッチとワープの機能は結構使ったよ。素早くできるようになった。 あと、ワープのノイズとかそういったものが好きだったりするね。

なるほど、 扱っている音声はある意味かなり粗々しいもので、それが価値のあるものにしているんですね。

その通りだよ。 そして、それを失わないようにしようとしていたんだ。 たまに、「これはいい音だ!」って思ったら、少しとげとげしすぎたりしたけど、それでもとげとげしさが欲しかったり。 だから、バランスを見つけるのが難しくて、時には耳が痛くなるようなものだったりすると音を小さくしたり、少しイコライジングしたりするんだ。 そうやって、できるだけ元の素材の雰囲気を変えないようにしたね。

今までの録音とは違う方法で作業することについて気に入っていることは何ですか? 当然、ドラムもかなりしていますし、他の人には録音やエンジニアリングやプロデュースを担当していますね。 そのようなことと、コンピュータで作業することにおいて何が好きですか? そして、それらのバランスについてはどうですか?

そうゆうことはよく考えている。普段から一緒に演奏をしているバンドの録音においてなんかは特に、コンピュータっていうのは怖いツールだからさ。 あまりにも多くのことにひどい使われ方をしてきているからね。 だから、デジタル録音の技術には多くの落とし穴があって、編集のしすぎだったり、プロセッシングのしすぎだったり、細部を重視しすぎたり、直さなくていいものを修正したりしてしまうんだ。 Big Thiefはバンドとして、そういったものがすべて音楽を悪くしてしまうことはよくわかっているよ。たまにある例外を除いてね。 だから、多くのものを編集するときには注意する必要があるんだ。「それが正しいことなんて誰も気にしないさ。音楽はそういうものじゃない」っていう感じでね。だけど、新しいことを試す点で編集の素晴らしいところは、無制限にオーバーダビングできることさ。 だから自分にとって、コンピュータで作業する上では編集っていうのは一番力を持っているし、危ないツールだと思う。 コンピュータでの編集においては、何かをきれいにしたり修正するっていうよりも、もっと独創的なことを試したり考えたりしたいね。 そういう編集の使い方は嫌いなんだ。 もし他の人がそれに囚われすぎていたら部屋を出る。どうでもいいさ。 でも編集っていうのは、自分を自由にさせてくれるとっても創造的なツールなんだよ。特に編集に信頼があると、フロアではよりワイルドなパフォーマンスができる。

最近、このレコードに取り組んでいて、大量のドラムのオーバーダブをやっていたんだけど、いいドラマーたちが参加してくれていて、彼らに何かを考えさせてやらせたり、指示を与えたりするよりも、彼らの自由な精神を音楽に呼応させて、編集でいい部分を取り出すっていうことを信じてやってもらった方がいいっていうことに早い段階で気づいたね。

でも、コンピュータミュージックにおいて自分にとって一番難しいのは、自分が創造的な気分でいると認識したときに、それに従って、編集からプロセッシングまで、他のことに気を取られて泥沼にハマらないようにすることだね。 セットアップとかそういうのは全部嫌いなんだ。 そうゆう気分でいるときとか、誰かのプロデュースをしていてゴーサインを出すときなんかは、「頼む、技術的な欠陥がないことを祈る」って感じで、何でもいいからプラグインすればいいんだってなる。 これが楽しいんだよ。それがすべてだね。 だから自分たちがここにいれるんだと思う。

そういったものがどのように自身のエンジニアリングとBig Thiefでの活動に影響を与えたのかはとても興味深いですね。 将来、Big Thiefでのレコーディングでこのようなサンプルのテクニックが使われるように思いますか?

そうだね、増えていくと思う。 『Dragon New Warm Mountain』で収録されなかった曲でそういう世界に足を踏み入れているようなものは何曲かあったよ。 完全にフィットしたようにはならなかったんだけど、いい感じだったんだ。 そうゆうのがこれから浸透していくと思うね。 みんなが影響を受けたものや好奇心とかが、バンドの中で居場所を見つけ続けていくように感じるんだ。 バンドは常に変わっていってるし、何か特徴づけるようなものがあって、「あーこれはBig Thiefじゃないな」とか、「この音はBig Thiefじゃない」、「こうゆう曲はBig Thiefの曲じゃない」って自分たちで思うことがないように発展していきたいんだ。 それがいかに良くないことであるかは自分たちがよくわかっているよ。 広がっていくものであるべきだし、何がBig Thiefらしいかっていうのに自分たちで驚けるようにするべきだと思う。

文・インタビュー:Miles Bowe

写真:Erin Birgy