インプット/アウトプット: Sculpture

シリーズ「インプット/アウトプット」では、Abletonコミュニティに属するプロデューサーのスタジオを訪ね、彼らの制作プロセスに取り入れられるインスピレーション、テクニック、技術と、そこから生まれる最新の音楽作品に光を当てていきます。

Sculptureは、アニメーター/ビジュアル・アーティストのReuben Sutherlandと、ミュージシャン/プロデューサーのDan Hayhurstからなる、ロンドンを拠点に活動するデュオです。デジタルとアナログ両方のメディアを活用し、触知的なアプローチとバーチャルなアプローチを同等に採り入れたSculptureがこれまでの6年間に発表してきたサイケデリックでイマーシブなオーディオ・ビジュアル作品は、プロジェクトの誕生以来、その「とにかくやってみよう」という心意気、楽しむことをよしとする感覚を失っていません。下のビデオで、Sculptureの極めてユニークな手法をご覧ください。続いて、Oneohtrix Point Neverによるブルックリン・ベースのレーベルSoftwareからリリースされた「Membrane Pop」に合わせて行われたDan Hayhurstのインタビューをお読みください。

フランクフルトのザースフェー・パビリオンでライブ・ショーを行うSculpture

Sculptureを「視覚音楽的凝集体」と言及されていますが、これについてご説明いただけますか?

「オーディオビジュアル・プロジェクト」と呼んでもいいのですが、もう少しロマンティックな表現にしたくて。知覚/感情の刺激というものを、あらゆる感覚を駆使して検証することです。ビジュアルもオーディオも同じく重要であり、互いを満たし合う間柄です。「凝集」という言葉は、私に実体を想起させます。単なる部分の集合ではない、生命体のようなものです。ポリマーやロボットのように加工により作られたものもあれば、有機体もあります。また、これは一時的な状態で、再び消散したり、再構成したりするものかもしれません。

デュオ結成のきっかけは?

ロンドンの巨大なウェアハウスで隣人同士だったんです。そこは、人が住めるように最小限の手を加えて倉庫をアパートに改装したもので、壁が薄くて、冬は凍るように寒くて、夏はまるで温室みたいなところでした。Reubenはフェナキストスコープなどの円板とビデオカメラを使ったアニメーション技術を扱っていたのですが、私は自分の作るちょっと変わった音楽で、この歪んだ住環境をさらに変わった場所にすることに貢献していました…壁から漏れる音が、早い時期からReubenの脳のパターンに何らかの影響を与えていたのかもしれません。念のために言っておくと、彼はすでにこのワームホールにかなり夢中になっていました。一緒にプロジェクトを始める1年ほど前に知り合いになりました。共通点があることは確かだったので、パフォーマンスを計画することでコラボレーションの可能性があるかどうか検証しようと考えました。あらかじめ一緒に準備することはせず、互いが何をするつもりか知らない状態でステージに上がり、同時にパフォーマンスを行いました。なので、素材自体がつながりの形成につながっています。並置、連関と参照の枠組み―異なる感覚要素同士の相互作用です。

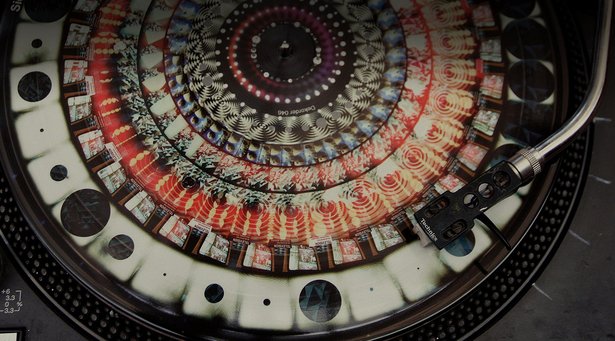

ReubenのデザインによるSculptureのピクチャー・ディスク

それぞれのメディアへのアプローチに共通する点は?

デジタルとフィジカルの対話です。フィジカルな世界における自己表現のアルゴリズム/プロセスです。Reubenの場合、カードに印刷された数百のアニメーションからなるライブラリがあるのですが、今ではほとんど制御不可能な数になっていて、まるで神経系のように常に成長を続けています。これらは、PhotoshopやAfter Effectsで生成してからこの触知メディアに転写されています。私は、アナログ・テープやハードウェア機器(サンプラー/CDJデッキ)を使用した物理的なカットアップを、オーディオの分解と再構成用のデジタル技術と組み合わせていて、デジタルにはほぼ100%Liveを使用しています。

「デジタルとフィジカルの対話」というお話がありましたが、これはどのように制作プロセスの一翼を担っていますか?たとえば、新アルバムの制作においてはいかがでしょうか?

私はどちらかというと、独立した「トラック」という形態ではなく、いろんな置換で再結合が可能な要素を使用する傾向があります。リズム、サウンド、ハーモニー要素、トーン、パーカッションなどのライブラリを構築しています。どこかで見つけた1955年録音の素材など、まったく異なる時代に作成されたものもあれば、自分で作成したものもあります。5年前、先週、今日の午後―作ったことすら忘れているものもあります。さらにこの「ライブラリ」は複数にわたるテープ・リール、テープ・ループ、サンプラーに保存されています。正直、かなり混沌としています!これらのソースをある時点でLiveに録音し、Liveの出力をさまざまなテープ・レコーダーに録音したり(テープ・ループを作成するため)、Korg ES1やTeenage Engineering OP1などのサンプラ―に録音します。

古いテープに保存されている60年代の録音物を無作為に選んでLiveに取り込み、それをMIDIデータに変換して Drum Rackでサンプルのトリガーに使用することもあります。短い「ヒット」の場合もあれば、数メートルにわたるテープ分のレコーディングである場合もあります。デバイス・チェーンは、だいたいPitch > Arpeggiator > Random > Scale > Simplerです。それに、ピッチのランダマイズ率、サンプルのスタート位置、アルペジオのレート、サンプルの長さなどのコントロールにマクロを使用します。コントロール・サーフェスにはAPC 40を使用しています。マクロにクリップ・オートメーションも使用しています。こうすることで、あらゆる素材をすばやく細分化し再配置することができます。

最後に、再結合可能な要素からなるコレクションをLive クリップ/セッション/アレンジメント、テープ・ループ、テープ・リール、カセット、CDR、ハードウェア・サンプラーといったさまざまなメディアに拡散させます。スタジオとライブの両方で継続的にさまざまな順列を試していくうちに、最終的に「トラックの完成形」へとまとまっていきます。ここまで来たらLiveに録音して、それを使用して編集したりアレンジします。

ややランダムにレイヤーすることもあります。たとえば新しいLPに収録された作品では、あるギグを録音したものを最終アレンジにランダムに落とし込んでいき、タイムラインに沿っていくつかの要素が互いにうまくマッチするようにしました。新しいつながり/相関を生み出す、予期せぬ同時性というアイデアが本当に気に入っているんです…。

Sculptureの「Plastic Infinite」用に作成されたビデオ。リリースされたピクチャー・ディスクがフィーチャーされている

ライブでのセットアップについて教えてください。Reubenとダイレクトに意思疎通することは多いのでしょうか?それとも、同じゴールに向かって併走するような感じですか?

どちらのセットアップも、ステージに上がったどのミュージシャンがやるように、互いの動きに対応できるようなフレキシブルなものになっています。繰り返されることで「固定」となったいくつかの音楽についても同じです。一方で、まだ予備段階という状態のものもあります。Reubenはアニメーション・カードのライブラリを用意していて、レコード・プレーヤーとその上に取り付けたビデオ・カメラを使ってこれをプレイします。ビジュアル・ターンテーブル主義ですね。

彼はいくつかのアニメーションを準備していて、特定の音が聞こえたらそれを使用しようという心づもりではいますが、ほとんどの場合予期しない同時性からアクションが起こることが多いです。私たちの脳は、知覚情報につながりや関連性を察知します。それに、ステージではたくさんの情報が非常に速く生成されています…非常にエネルギー度の高いイベントです。とはいえ、6年間一緒にやってきていますから、何をしたらうまくいくかということが分かっています。完全にランダムというわけではありません。

ライブではコンピューターを使用しません。いつも、コンピューターが生成した素材を別のメディアに転送します。これをするのは、コンピューターやスクリーンに注意を削がれるような気がするからです。なので、モジュラー・インストゥルメントのように動作するデバイスをいくつか使用します。まあまあのところまではうまく操作できるのですが、完璧ではないので、予期しないことや意図しなかった迂回がたくさん生じます。オープンリール・テープレコーダー(テープ・ループ用)、CDJデッキ、数台のハードウェア・サンプラー(Korg ES1/Teenage Engineering OP1)、ウォークマン、エフェクト(リング・モジュレーション、エコー、ディストーション)を使用していますが、

ライブでは多少制御不能な状態になります。2人とも、秩序とカオスの間のバランスがとれた状態を追い求めているような感じです。Liveに素材を取り込んで試行錯誤して予期しないような方法で新しい形を作り出すという手法には、テープを使って行っていた手法が反映されています。エモーショナルで美的な反応を引き起こし、普通ではたどり着けない場所に導いてくれる何かを探しているのです。純粋な「音楽制作」の観点から見れば、人々に喜びを与えるよう形でさまざまな音響特性を組み合わせていきます。またこれは、さまざまな時代と関連づけて考えられるサウンドと美的感覚を織り交ぜることでもあります。私たちは、インターネットそして我々の感覚器に押し寄せる膨大な情報によりこういった区切りが打ち砕かれつつある時代を生きています。私たちは常時情報を編集し、処理し、整理しています。我々の現実の認識というものはこういった情報から作り上げられたものです。これらを題材にするのはなかなか楽しいですよ。

Sculptureの「Membrane Pop」はSoftware Recording Coから好評発売中です。