2015年のLoopにおいて、Matthew Herbertは彼の音楽制作に関するマニフェストのプレゼンテーションをしてくれました。彼の説明では一定のルールを設けること ー シンセ、ドラムマシン、プリセットの不使用や他の音楽からのサンプリングを使用しないことなど ー が、2005年以降の彼の制作作業の指針となり、 先入観を覆し、同じやり方に陥らぬよう手助けしてくれるというのです。彼はまた、アクシデントを取り入れ展開させることも推奨しており ー 何しろ、彼のレーベル名もAccidental Recordsというくらいです ー それが非伝統的な音楽システムにおける新たな作曲のあり方を解放することだと述べています。

歴史的に見ても自らに制約を課す方法は、西洋音楽においては少なくとも18世紀から音楽のサイコロ遊びなどで用いられてきた方法で ー 最も有名なところではMorzartの作品が知られていますが ー 彼は文字どおりサイコロを転がして、その数の小節に沿って楽譜を埋めるといったことが試されてきました。もう少し最近では、1950年代にJohn Cageが実践していた予測不能性を重視した実験音楽 ー 特に古代中国の易のテキストを使用して書かれた偶然性の作曲 「I Ching」など ー は、彼自身の趣味を音楽から完全に排除することを目的としていました。

EnoとSchmidtによる「Oblique Strategies」カード

Brian EnoとPeter Schmidtが1975年に作り出した「Oblique Strategies」は、アーティストのための創作スランプを回避するよう考えられたカード・セットで、各カードに命令が印刷されており、実践よりも理論を重んじる自称「ノン・ミュージシャン」に相応しいツール。Enoは「生成音楽」という概念を広めたことでも知られており、これはより技術的で洗練されたものとなっていますが、もともとは異なるいくつかのトラックとそれぞれの特性をループし、ミックスする事で無限のバリエーションを作り出すというものです。コンセプト・レコード、ゲーム、さらにはYouTube検索ワードも、アーティストの実践における焦点を定めるのに役立つことがあります。

テクノロジーが従来の音階や楽器演奏からの解放を可能にした現在という時代、あらゆる音の可能性がある中で、自らに少しの制約を与えることが、ユニークなやり方をより明確に見せてくれることでしょう。私たちは5名のエレクトロニック・ミュージシャンたちに、彼らがどのような考えで自らのルールを設け、それがどのような結果をもたらしているか聞いてみました。

Stefan Goldmann

2014年に ー 彼が執筆したプリセットについての著書と共に ー 発表した『Industry』で、このドイツ人プロデューサーはアルバム全編をプリセットのみで制作しただけでなく、それをさらに1990年代に日本で生産されたオブスキュアなワークステーション・シンセのプリセットのみに限定しました。全てのエフェクトもプリセット、全ての音符もクオンタイズされ、ほとんどのパンニングは(プリセットに含まれた)偶然の産物です。『Industry』は人気を集めたプリセットに依存するのではなく、今では廃れてしまったシンセ ー 音楽文化の工業的な仮定としたものが実は外れてしまった ー「失敗の音」によって作られているのです。彼がEメールで加えてくれた説明によれば、「このプロジェクトをレコーディングしていたときは、全てにプリセットを使うことが出来ませんでした。例えば、自動ミックスやマスタリングはまだ利用出来なかったのです。そのせいで、ミキサー上のレベルの設定やパンのポジションが、唯一の個別インプットでした。もう一つの制約は、私自身は一切新たな作曲をすることなく、既成のトラックのプリセット・バージョンを作ることでした。」

『Industry』がCageのように、個人化から脱することを意図していたかという点について、Goldmannはこのように語っています。「私が覚えているのは、一時期人々がプリセットに対してとても攻撃的になり、個性崇拝の対象をその音源や音源探しに費やされた労力で判断する風潮がありました。AviciiやDavid Guettaが使用しているプリセットを特定出来たからといって、それを否定する。その一方で、モジュラー・シンセのパッチやフィールド・レコーディング、複雑なMax-MSPのパッチなどを見せびらかしている者が崇められていた。このプロジェクトで使用したシンセを入手してからは、3つか4つのプリセットを組み合わせると、洗練されたプログラミングの頂点とされる典型的なIDM風の音の多くとほぼ同じ音が出せることが分かりました。そこがポイントなんです。電子音楽の歴史は常にこのように書かれてきた。808、303、M1、DX100の音はあらかじめ作られて売られていた。最初にこれらのプリセットやほぼプリセットに近い音を使い倒してレコードを出した者が、その音の所有者のように人々に記憶されているのです。」

「一大産業が人々にこれやあれに金を使え、さもなくば音楽を作ることは出来ないと吹き込んでいます。でもほとんどの場合はそうではない。文化的・社会的に、私たちはまるでまだ19世紀かのように天才探しと崇敬に夢中です。私たちの持つこのような偏見が、偶然、無作為な出来事、既製品の再発見が、ほぼ全ての文化的に重要な出来事において決定的な役割を果たしたことを見過ごしてしまっている。ハウスとテクノがこの世に生まれたのは偶然の出来事です ー 303のノブを二つ同時にひねってみた誰かが、インターフェースに幾つかのパターンをハッキングした誰かが、ランダムにノブを押してみて、面白いものが出来るまでそれをやってみたということなのです。」

Benge

英国のミュージシャンであり熱狂的なシンセ好きであるBengeは、自らの豊富なハードウエア・コレクションを2008年のコンセプト・アルバム『20 Systems』の出発点としました。20台の異なるシンセ ー 指定の20年間(1968〜87年)の各年に生産されたシンセを一台ずつ ー を使用して、それぞれ一曲ずつ制作していきました。「僕はこれを自分とシンセのコラボレーションと捉え、それぞれのキャラクターを生かしたかったんです」と説明しています。これを実現するため、彼は「その楽器だけを使い、アウトボート・エフェクトや加工を施してその音を汚すことはしなかった」そうで、レコーディング過程ではオーバーダブのみを許可したそうです。

このプロジェクトのインスピレーションについて ー その都度使用した楽器以外では ー 「これまで何枚ものアルバムを作ってきて、 だいたいはあらゆるものを盛り込んだ結果、複雑で込み入ったエレクトロニック・ミュージックになっていた。だからまず、意図的に一曲につき一台の楽器という制限を設けたらどうなるのか試してみようと思った。幾つかのアイディアが浮かんで、作業がとても楽しかった ー 不思議と解放感があった。作り終わって改めて通して聴き直してみて面白かったのは、それが60分間の一つの曲のように聴こえたこと。電子楽器の、一年ごとに少しずつ進化していく様子が聴き取れたんだ。これは嬉しいアクシンデントだったし、作業方法に厳しい制限を設けると思いもよらない面白い結果を得られるということが分かった。」実際に、Bengeはこのアイディアに立ち返り、アルバム全体を一つのアイテムや楽器で作ることを実践しています。

Kara-Lis Coverdale

作曲家として、Coverdaleはクラシックとエレクトロニック音楽の橋渡しをこれまで試みてきましたが、彼女の2014年のアルバム『A 480』はその好例で、自身が携わってきた宗教音楽からの影響も表れている作品です。カナダ人ミュージシャンの彼女が明かしたところによると、「『A 480』は単一の、37名の箇所のヴォーカル・パフォーマンスを収めた合唱音楽ライブラリーを音源としています。私が使用していたサンプルの操作手法をより分かりやすく露出させ、聴き取れるようにすることをプロジェクトの焦点としたのです。複数の音源のサンプルを組み合わせ、特にそれをテクスチャーのあるレイヤーにして濃密で形状が変化していくようなアレンジを加えれば、混乱するような、方向感覚を失わせるような、美しい不調和が起こり、とても印象的になります。でも『A 480』では、私はアレンジメントとプロダクションのテクニックをより明瞭に示すことに関心があったので、音源を一つに限定することはいい方法だと思いました。核心の部分では、私が学び解きたかった理論的な疑問があったと言い換えてもいいでしょう。その謎解きはまだ続いていますが。」GoldmannやBengeとは違って、Coverdaleは限定された音源を変化させることにポイントを置いています。

しかし、一つのアイディアを模索することは、彼女にとってはより大きな旅路の中の一歩に過ぎません。Coversdaleは自分にルールを課すことにそれほど関心が強いわけではありませんが、その利点は認めています。「私はルールを探すことはしません。音楽を作る時にルールを課したり考え出す必要性は感じません。どちらかというと、既にあるルールを見つけ出したり、定義づけることだと考えています。時には、その目的は科学的で機能的です(例えば、ソプラノのヴォーカルをミックスで引き立てるためには必要な、特定のEQ処理を加えるといった「法則」は、周波数とエネルギーの動作という音響学に基づいているので実践では選択の問題ではありません)。『A 480』の場合で言えば、一歩距離を取って限界や自らが走らせているプログラム(それが音楽的・文化的・実践的・技術的なものの場合でも)のパラメーターが、自分の思い通りに動くよう設定されているか自問する必要がありました。時には自覚なく、自分にルールを課していることもあるので、一度離れたところから批判的に聴き・見直すことは重要だと思います。私がこれらの質問を自問したり、ルールを適用/排除することで、(私の個人的な目的ではなく)音楽の目的がより明確に見えてきます。最も強力な音楽が生まれるのは、個人の目的と音楽の目的が完全に一致したときです。これが音楽人にとって究極のチャレンジなのです。自らのプロセスにおける決断を把握しておくことは、この聖なる一致に近づくための助けになります。

Andreas Tilliander/TM404

おそらく(彼の多数の名義の中の一つである)Mokiraとして最も良く知られているであろうTillianderの、現行の化身であるTM404は、80年代のRoland楽器のみを使用し、ワンテイク、オーバーダブなしというとても興味深い手法を用いて始められました。TM404の1枚目のアルバム収録曲のタイトルは使用されたマシンの名前で、その理由は彼が「全くオーディエンスやリスナーを意識していなかった。もういくつものインタビューで言っていることですが、私がTM404の最初のアルバムを録音したのは自分の楽しみのためだけだったんです。自分のセッットアップを最小限にすることで何が出来るか模索してみるということ以外に、何も考えていませんでした」と述べています。TillianderはTM404の2枚目のアルバムではラップトップも ー 主に移動に伴う利便性のため ー 使用しましたが、「私はプロデュースする際にルールを設定することが大好きですが、理論よりも実際のサウンドの方がもっと大事です」とも言っています。

「私が学んだ2つの最も大切なこと。スタジオは非常に重要であるということ。ときどき、優れた曲はどんな楽器を使ってでも演奏出来ると言う人がいます。そういう音楽に私は興味がありません。サウンドが全てです。ですからスタジオを様々なエコーやマルチFX、ゴミのようなデジタル・シンセ、素晴らしいアナログ・シンセ等々で作り上げれば、他にはないサウンドが作れます。少なくとも、誰もが使っているような同じソフト・シンセのサウンド・パックをダウンロードするようなプロデューサーと比べて。二つ目に学んだことは、スタジオにはそれほど多くのマシンを揃える必要はないということ。少ない数に留めて、それらをマスターし、自分の好みに合わせて鳴らせるようになる方がいい。」

Tillianderは自称機材オタクですが、彼の作品には偶然性が入り込む余地もあることも触れておきましょう。「作曲家として自分がやりがちなのは、無作為に頼ることです。自分で何が出来るか、様々なマシンのプログラムの仕方を完全に把握していないことが、私の重要な特性となります。スタジオで自分が望むものに近いループが一つか二つ出来上がるまで、ひたすら試してみるということもやっています。」

Mark Fell

英国のアーティスト兼ミュージシャンであるFellは、アルゴリズム及び生成音楽の分野で、Mathew Steelとのデュオ、SNDとしての活動とソロ作品やインスタレーションで知られています。自身のキャリアを振り返りながら、彼はSkype越しにこう話してくれました。「自分の選択肢を限定することで、その選択したものがより面白くなります。”こんな要素がある、これを使って何をしようか?” ー 私の活動は全てこれだと思います。私は、”こんなサウンドが欲しい”と思ってただそれを入れるようなことは絶対にしません。SNDのサウンド・パレットには二つの要素があり、基本的にはリズム系とコード的なものの二種類です。問題は、この二つのものがどう作用し合うか?ということ。(Fellのソロアルバム)『Multistability』は、同じ構成要素に対する、異なる反応。私が手がけるよりヘンなもの、サウンド・インスタレーションでは、長いコード構造をリズム構造で囲むように作られています。ですから、そこでも本質的には、同じ二つの要素と私は関わっているわけです。その延長に今やっていることもあるのですが、ここでは時間的バリエーションがない周波数構造と、メロディー的バリエーションのないリズム構造を扱っています。(FMシンセシスのパイオニアであるJohn Chowningとベルリンで行ったパフォーマンス作品では、)周波数構造の部分があり、それらは空間的に整理されていましたが、ダイナミックな時間的変化はありませんでした。そこに、空間的配分のされていないリズム要素があり、ステージ上の単一のスピーカーから出ていました。ですから、スペクトル的物質の領域と、時間的物質のポイントがあり、つまるところはその二つの関係性を題材としていました。それが、私の活動の全てになりつつありますね。」

このように、Fellは単体のプロジェクトではなく、全キャリアをシンプルなアイディアとそれらの作用に捧げています。それは引き込まれるアートのためだけでなく、シグネチャー・サウンドを定義づける上でも彼の基礎となっています。しかし、彼はさらに詳細な制限と調整に沿って活動しているのです。例えば、下記に挙げられているのが『Multistability』の際に適用されたルールで、これらはさらに細かく近日発売予定の書籍『Oxford Handbook On Algorithmic Music』 (Oxford University Press USA) に説明されています。

ガイドライン1:音符をグリッドに入力する際に”ペンシル・ツール”を使用しない

ガイドライン2:明らかな固定したテンポやメーターを設けない

ガイドライン3:オブジェクトの数を制限し、パッチを”シンプル”に留める

ガイドライン4:作曲上のパラメーターとして音符のベロシティ、速度、尺に焦点を絞る

ガイドライン5:”パーカッション”と”コード”レイヤーの共時的使用

ガイドライン6:パーカッション音(Linn LM-1ドラムマシンから抽出)

ガイドライン7:コード音(常に4オペレーター周波数モジュレーション・シンセシス)

この特定のケースでは、Fellのマニフェストはアルバム完成後に明らかになりました。「作る前に設定したのではありません。出来上がってから、これらのルールがあったことに気づきました。ある意味では、かなり形が決まっていて自分が何をすべきか分かっていました。しかしもう一方では、必要であればこれらのパラメーターを破っても良かったのです。ですから、例えば『Multistability』には一つだけ明らかに固定されたテンポがある曲があり、一つだけペンシル・ツールを使用した曲があります。つまり、これらのガイドラインを自分で超えてしまってもいるのです。」しかし、そんなのりしろを残すにしてもFellはこう説明します。「私にとっては、自分で設定した可能性の範囲外で美的選択をすることは意味をなしません。それをやってしまうと、”なぜ?なぜあれはそっちにあって、これはこっちに含めたんだ?”という疑問にかられてしまいます。かといって、自分のやることに常に論理的な整合性を求める行き過ぎたオタクというわけじゃありませんから。最終的には喜び、面白さ、楽しさのためにやっていることですからね。ただ、私の場合は制限された要素をどのように組み合わせるかと、システムと結果の関係を考えるやり方が合っているのです。」

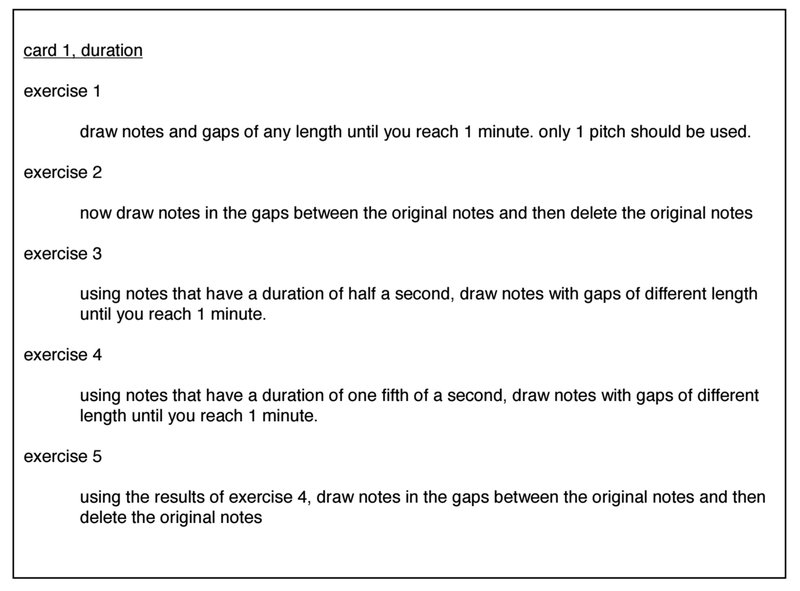

FellによるReduced Aesthetic Workbookのカード

Fellは引き続きルールと向き合っている。彼は、自身が 『Reduced Aesthetic Workbook』と呼ぶ作品を制作中だ。カードによって構成された未刊のマニュアルで、”時間”、”ベロシティ”、”デンシティ”等の各カードには練習問題のリストが書かれており、コンピューター・ミュージシャンのために考えられているという。