無限を表現する:Max Cooperが語る新アルバム制作プロセス

撮影:Alex Kozobolis

エレクトロニック・プロデューサーであり、ビジュアルアーティストとしても活躍するMax Cooperは、常に好奇心と野心を絶やさずにいる。 Cooperが過去に計算物理学を学び、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンで遺伝学者として一時期勤務していたことは今ではよく知られている。 しかし2010年に音楽に目覚めたCooperは、科学やテクノロジーに対する自身の知的好奇心をエレクトロニック・ミュージックの広大なサウンドと表現の可能性と融合させてきた。 ロンドンを拠点にするCooperが2016年に発表したアルバム『Emergence』では、ムクドリのざわめきなど自然界の個々のパーツをひとつの統合体へとまとめる試みがなされ、データの視覚化をつうじて創発的な事象を描写するミュージックビデオが各曲に組み合わされていた。

彼が好んでいるオーディオビジュアル・アルバムという形式を見いだすきっかけとなったのが『Emergence』だった。 2018年の『One Hundred Billion Sparks』は、リリースに際してCooperが説明したように、「それぞれの収録曲がわたしたちを形成する1,000億もの神経細胞システムに由来するストーリー」にあてた音楽となっていた。そして最新作『Yearning for the Infinite』に向けて、Cooperはまたしてもコンセプト性の強いオーディオビジュアル・アルバムを用意している。 ロンドンにある芸術文化施設、The Barbican Centreに委託されたCooperによる最新のマルチメディアプロジェクトでは、求める、構築する、夢を見る、戦うといった人間の終わりなき衝動をテーマにしている。

音楽作品としての『Yearning for the Infinite』はCooperがこれまで手がけてきたアンビエントテクノやIDMと違和感はないものの、そのアルバムタイトル(=無限への渇望)にふさわしい広大さを備えている。 また、このアルバムでは即興性を新たに深めている点にも注目すべきだ。 導入曲の『Let There Be』は、コードチェンジやムード、Boards of Canada『Tomorrow's Harvest』や『Blade Runner』期のVangelis、Jon Hopkins『Immunity』などのアンビエント・エレクトロニック作品を彷彿とさせる質感によって『Yearning for the Infinite』におけるサウンドの広大さを予見させている。 このアルバムは広がりを持って押し寄せるようなサウンドと『Parting Ways』や『Perpetual Motion』のようにランダムなシンセ・シーケンスの間を交互に行き来する。一聴してシンプルに聞こえるメロディーやビートだが、Cooperはそこに緻密なサウンドデザイン、そして人間の絶え間ない動きと進化というナラティブに対して音楽的に呼応するリズミックなワンショットサウンドをまとわせている。

これまでのCooperの作品と同様、『Yearning for the Infinite』は付随したミュージックビデオをつうじて楽しむことも可能で、また単独の音楽アルバムとして楽しめるが、彼は先日The Barbican Centreでこのアルバムにともなうオーディオビジュアル・ショーを初公開したばかりで、これはこの後ツアーでも披露される予定となっている。 ステージでは、CooperはLemur(タッチスクリーン・インターフェイス)とAPC40をコントローラに用い、Ableton LiveおよびMax for Liveを立ちあげたラップトップ・コンピュータからのサウンドと映像を融合し、このMax for LiveからはResolume(VJソフトウェア)が立ちあげられた2台の別のラップトップ・コンピュータにMIDIメッセージが送られていた。 The Barbican Centreの初演では、観客たちはCooperのライブオーディオ・パフォーマンスをつうじてすべてが同期してコントロールされ、さらにエフェクトが加えられた映像を目の当たりにした。

電話インタビューの中で、『Yearning for the Infinite』は奇妙なことに還元主義的手法にルーツを持っていることをCooperは明かしてくれた。 大きな概念を見つけるために、Cooperは下位法則をたどっていったのだ。

「Barbicanでは『Life Rewired』と題された年間開催のプログラムがあって、新しいテクノロジーがどのように社会に影響し、また社会から影響されているかというテーマのもとに一連のイベントが行われているんだ」とCooperは切り出す。 「Barbican側が関心を持っているコンセプトについてまとめた資料が送られてきたんだけど、そこにはバイオテクノロジー、暗号通貨、フィンテック、気象工学、さらには社会に影響するその他の科学に関連した広範なトピックが含まれていた。 Barbicanの依頼は、これらのトピックに基づいたオーディオビジュアル・プロジェクトを僕に制作してほしいということだった」

ひとつのイベントのために摘要書をもとにしてアルバム全体ならびにオーディオビジュアル・ショーを制作するのは、Cooperにとって初めての経験だった。 また、このようなタイプのオーディオビジュアル・プロジェクトを音楽的アプローチという枠内で行える音楽用ベニューや芸術文化施設を彼は他に知らなかった。 Cooperは、自身にとって過去数年にわたって気に入っているライブ会場であるThe Barbican Centreこそ当プロジェクトにふさわしいホールだと考えた。 そのため、彼はBarbicanがそれ自体をひとつのキャンバスとして扱える美しい空間であると認識していた。

「概して、僕はスクリーンに加え、自然なサーフェスを使って映像を投影することに大いに関心を持っているんだ」とCopperは語る。 「観客を包みこむ、動きのある構造に空間全体を変容させるというのがアイデアなんだ。 遠く離れた場所から眺めるパフォーマンスなどではなく、体験を観客に提供したいと常に考えているんだ。 みんながそれぞれ独自の体験ができるような、あらゆる視点から見て独特なショーで美しい共有体験をすることに僕はすごく関心を持っている」

Cooperは摘要書をその核心に至るまで煮詰め、人間の中にある進化/知識/争い/成長に対する渇望を探ることに決めた。これらは、西洋社会に生きる多くの人々がそのように生活するよう仕向けられているものだ。

撮影: Alex Kozobolis

「人間は目標を設定し、自分たちが贔屓する側が勝つことを願っている」とCooperは語る。 「誰もが本質的に手の届かない目標を常に追いかけている。これまで僕が手がけてきたビジュアル作品の制作方法は、どのようなコンセプトであれ常にその構成要素を探り続けるというものだった。関心を引くプロセスやシステムを見つけ、その構成要素を割り出して視覚化するんだ」

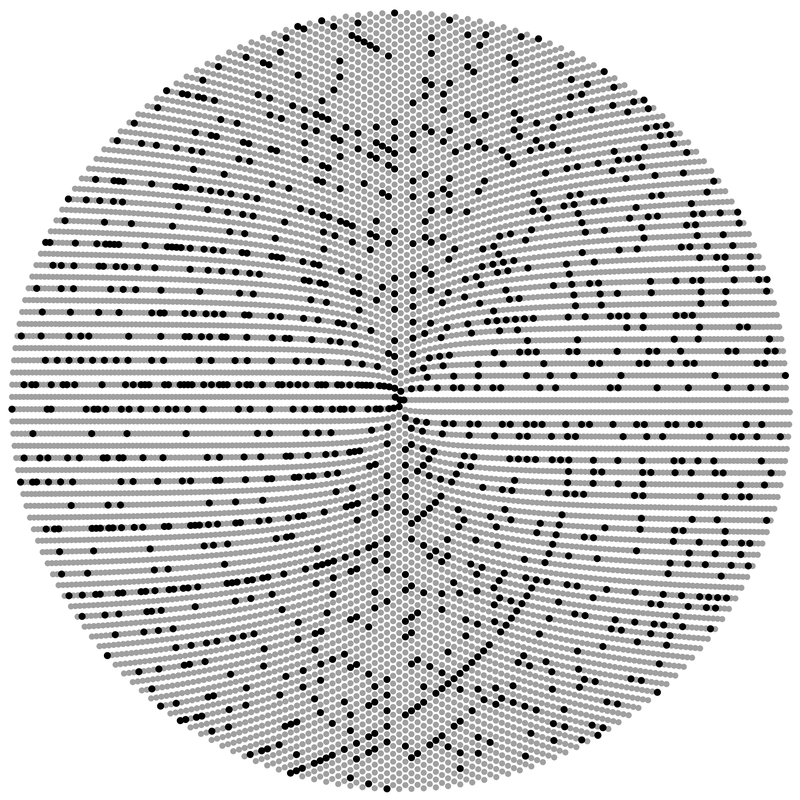

自然が複雑な現実のデータをシンプルなプログラムへと最大限に圧縮した特別な構成要素でできているように、Cooperにとってはどのようなシステムであれ彼が見いだす最も基本的な単位はシンプルでいて美しいものであるという。 『Emergence』を例にすると、この作品は素数の分布を示すグラフであるサックスの螺旋イメージ(英語)につながっている一方で、彼は自然界の最も基本的な構造のひとつである対称性にも関心を持っていた。 『One Hundred Billion Sparks』プロジェクトにおいて、Cooperはその主なインスピレーションは基礎的な計算モデルであるセル・オートマトン、ルール110(英語)だったと説明している。

サックスの螺旋は素数の分布パターンを表している。

『Yearning for the Infinite』を含めたプロジェクト群について、Cooperは「これらはみなシンプルなシステムなんだけど、おしなべて膨大な視覚的豊かさを含んでいて、僕にとっては日常の記数法によるイメージなどよりも意義のあるものなんだ」と語っている。 「このようなより定量的な視覚化によって、自然の奥深さをほんの少し垣間見られる気がするし、人間がなしえる芸術性は自然が生み出すそれを上回るものではないんだ。 非常に興味深いと思うね」

『Yearning for the Infinite』において、Cooperのシンプルだが美しい視点はアントロポセン(人新世)にフォーカスされている。アントロポセンとは地質時代の一区分であり、人類が自然界と人類自身に絶え間ない環境変化をもたらしている現代を指す。 Cooperは「無限」という概念を視覚化する方法を見いだすアイデアに魅了された。 このアイデアは、終わりなき労苦と成長へ向けた前進という人間の摂理において表現される必要があると彼は認識していた。 Cooperは、これこそが人間における種としての行動と考えている。

「アートにおけるパララックスのように、無限を視覚化するためのシンプルな方法がいくつか存在する」とCooperは語る。 「人間の摂理においても無限は存在していて、これは本来の意味での無限ではないんだけど、その一方でより本来の無限の意味に近い、テクニカルに記述できる無限の明確な視覚化が存在する。 僕はこれらを互いに際立たせ、人間の摂理についてのストーリーを伝えようとしているんだ」

音楽用ホールにおいてこれらのビジュアルを具現化するため、Cooperは1台のプロジェクターとスクリーン・レイヤリングを用いた形式をBarbican側に提案したが、彼によるとこの形式がBarbicanで用いられた前例はなかったという。

「無限については抽象的な視覚化が存在する一方で、都市において延々と歩き続け、自転車に乗り、同じサイクルを繰りかえす人々のような分かりやすいストーリーも存在する」とCooperは付け加える。 「僕のショー全体はふたつの映像が組みあわされているんだ。 時にはどちらか一方のチャプターがすべて流れることもあるけど、ショーが進むにつれてふたつが重なりはじめ、観客をこれらの抽象的な無限構造の中に引きこみ、それを認識させることになるんだ。 『Perpetual Motion』はショーの後半で登場し、他の映像からの要素を統合しはじめることになる」

コラボレーションでストーリーを紡ぐ

Cooperはレコーディング・アーティストであるが、『Yearning for the Infinite』の制作ではストーリーテラー、芸術監督、さらにはフィルムコンポーザーとなることを要求された。 各曲がひとつのチャプターであり、各曲にそれぞれ異なるタイプの視覚化が組みあわされているのだ。 Cooperが説明しているように、彼は包括的なストーリーのもとに各チャプターの音楽を作曲した。

ビジュアル制作にあたり、Copperは過去にも共同作業した経験のあるアニメーターやビジュアルアーティスト、数学者、データ科学者などさまざまな分野の専門家とコラボレーションした。 『Yearning for the Infinite』のコラボレーションプロセスについて、Cooperは「双方にとってギブアンドテイクの関係だった」と振りかえる。 「あるチャプターの作曲をいったん僕が終えたあとで、その音楽がフィットしないと分かることもあった。 柔軟なコラボレーションプロセスだったよ。 でも、全体的に見て、未見の映像に合わせた作曲にはリスクがあるので、ほとんどの場合映像は作曲のあとで制作した」

この仮想的な映像のための音楽を制作するために、Cooperは多様なサウンドや質感、リズム、シーケンス、エディットを伴うテーマ群を表現しなければならなかった。 『Repetitions』と題された曲では、Cooperは「反復の中に内包される退屈な反復」について取り組んだ。

「無限というアイデアを表現、あるいは何らかの形で反映するのに適用できる異なるテーマ群を見つけようとしたんだ。その点では反復は易しいテーマだ」と彼は語る。 「反復は止まらず無限に続くことになる。 だが、そこでチャレンジとなるのは、まったく退屈ではない魅力的な反復を持った音楽を作ることだ」

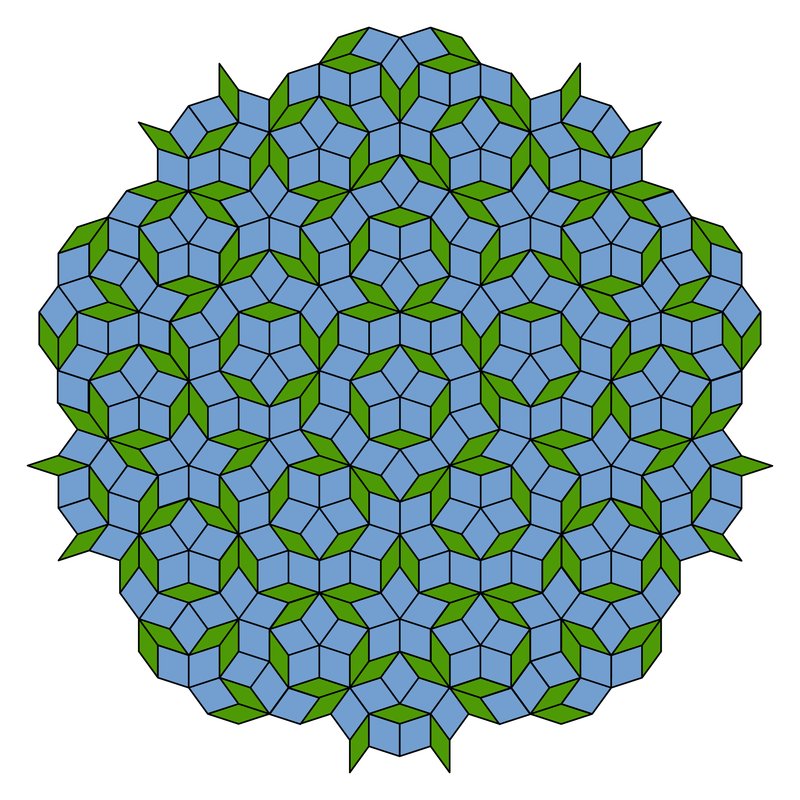

Cooperは制作アイデアを得るためのインスピレーションとしてペンローズ・タイルにも着目した。 数学者/物理学者のRoger Penroseによって考案されたペンローズ・タイルは、幾何学的な性質を持つ非周期的な平面充填形であり、自己相似になっている(フラクタルのように膨張・収縮が可能)。 ペンローズ・タイルでは、タイルの形は繰りかえされることなく、無限平面上で常に変化する。 ペンローズ・タイルを音楽的に模倣するために、Cooperは非周期的な音楽の制作に取り組んだ。 彼が用いた手法のひとつは、すべてのループの長さを同じ値の素数の倍数に設定することだった。

ペンローズ・タイルではタイルパターンを反復することなく、シンプルな形状によって一切の隙間や重なりがない無限平面を埋めることが可能になる。

「ある素数の倍数は、他の一切の素数の倍数を満たすことはありえない。なぜなら、素数は定義上それ以上小さな単位で割り切ることができない基礎的な要素だからさ。素数の約数はその素数自体か1しかない」とCooperは説明する。 「そして、これらの素数は決して重複しないので、非反復的なシンコペーションが得られることになるんだ。 したがって、非反復的な幾何学模様を伴うペンローズ・タイルのように、たとえすべてがループで構成されていたとしても、同じループが二度と繰りかえされない作曲が可能になるんだ」

撮影: Alex Kozobolis

「このように、音楽に対してきわめて明確にアイデアを持ち込めるすごく興味深いテーマ群があった」とCooperは語る。 「その一方で、絶えず分岐する構造によって無限性を得られるような映像にまつわるテーマもあった。 そのために、すでに映像のイメージがあって、想定されるビジュアルに沿って即興的なフリースタイルで作曲するケースもあった」

そして、Cooperは無限性を示唆するために初めて即興をひとつのテクニックとして用いることになった。 当然、無限を完全に表現することはできないので、「無限の空間」を想定することでおそらく即興で作曲できるだろうと彼は結論づけた。

『Yearning for the Infinite』を上演するリハーサルや実際のパフォーマンスの場でライブ即興を行う際、拍子記号が一切存在せず、演奏がかなり自由になるサーキュラー・モーフォシスのようなテクニックを用いた。 『Parting Ways』のように拍子記号が存在する場合でも、その演奏は16小節あるいは32小節などの通常の進行に縛られるものではない。 それどころか、リズムとメロディーの両面においてこれらの構造から逸脱していく。

「この方法だと、すべてがより有機的で溶け合うような感覚になるんだ。プロダクトとしてもふさわしいと思うし、良いサウンドになる」と説明するCooperにとって、『Yearning for the Infinite』における即興的な特徴は過去のアルバムやオーディオビジュアル・プロジェクトと明確に区分するものになっている。

「僕は本当の意味ではミュージシャンではないし、ライブミュージシャンのように正確に鍵盤を演奏できたことは一度もないんだ」とCooperは語る。 「何年間にもわたってひどい演奏をしてきたあと、僕は実践的なライブ用のパッチデザインやライブのやり方に精通するようになっているし、自分が取り組んでいるチャプターのアイデアやビジュアルにもとづいて常に即興を加えようとしているんだ」

『Yearning for the Infinite』のサウンドデザイン

『Yearning for the Infinite』のサウンドデザインにあたり、Cooperは従来から信頼している1台のシンセサイザーと新たな機材の両方を取り入れた。 Cooperによれば、アルバムの大部分はDave Smith Instruments Prophet 6(名機Sequential Circuits Prophet 5の設計思想を受け継ぐ現行機)と今回新たに導入したポリフォニック・アナログシンセMoog Oneの2台で制作したとしている。 その使い勝手のよさもあって、Prophet 6は過去数年に渡りCooperにとって主力シンセであり続けている。 彼の回想によると、アルバム中での使用頻度はMoog OneよりもProphet 6の方がやや高かったとしている。

また、Cooperは以前から所有するMoog Minitaur(英語)も使用した。これは数年前に彼がライブのためにサンフランシスコを訪れた際に入手したシンセだ。 当時、Cooperのライブセットアップはほぼデジタルで構成されていたが、アナログシンセを手に入れるべきだと考えてこれを購入したという。 その結果、Minitaurに落ち着いた。

「Minitaurは万能タイプのシンセではないんだけど、得意な部分はうまくこなしてくれる」とCooperは語る。 「アルバムに入っているMoogらしいベーススタブはすべてMinitaurによるものだよ」

撮影: Michal Augustini

シンセ以外では、Cooperはペダルエフェクターマニアであることを自身で認めている。 彼のエフェクトボードには、多数のディレイ系/ディストーション系エフェクターが設置されている。 『Yearning for the Infinite』における過激なサウンドの色づけには、アナログディレイのFairfield Circuitry Meet Maude(英語)とMoogerfooger MIDI MuRF(英語|マルチプル・レゾナンス・フィルターアレイ)を用いた。 サウンドを壊す際は、WMD Geiger Counter(英語)を使用する機会が多かったという。このエフェクターにはウェットとドライの信号の区別がなく、繊細なゲインからグリッチーでローファイな劣化まであらゆる加工が可能なウェーブテーブル・モジュレーターとなっている。 Cooperがノイズを好んでいるのは明らかだ。

「ノイズ系のエフェクターで気に入っているのはIndustrialectric RM1N(英語|リバーブファズ)で、かなり過激なフィードバックカオスをもたらしてくれるんだ」とCooperは語る。 「リバーブにはStrymon Blue Sky(英語)を多用していて、このエフェクターのプレートリバーブが大好きなんだ。それに、当然だけどRoland Space Echo(英語)も使用している。 Strymon El Capistan(英語)も気に入っているね。エミュレーション・テープエコーもかなり良い感じだしね。 Metasonix F1(英語)も使っているよ。これには真空管が使われていて、良い歪みが得られるんだ」

終わりのない編集作業

即興での作曲作業を行なった結果、Cooperの手元には膨大なレコーディング素材が残されることになった。 これまでと同じく、『Yearning for the Infinite』のサウンドを個々のチャプターとして形にして、全体としてまとまりのあるものにするためには緻密で入念なエディット作業を要した。 Cooperは、アルバムの1分ごとに1時間分のレコーディング作業の成果が込められていると推測している。

「僕の作曲方法はひどく面倒なやり方で、それは部分的には僕が演奏を得意としていないせいでもあるんだけど、それ以上に僕がセミ・ジェネレーティブ(準生成的)なアプローチを好んでいるせいでもあるんだ」とCooperは説明する。 「たとえば1台のシンセでジャムをしている時、ランダムな波形のLFOを演奏しているシンセの特定のパラメータにアサインしたりすることがある」

サウンドやリズムをランダマイズするためのツールとして、LFOの存在はかなり過小評価されているとCooperは考えている。 彼はランダマイズによる予測不可能な要素を必要としている。 「自分が音楽的にコントロールできつつ、それ自体が独自の運動をする要素に適切なバランスを見いだせば、本当に美しいものになるんだ」 とCooperは語る。

撮影: Michal Augustini

望みどおりのコントロールと演奏が可能なセミ・ジェネレーティブシステムを作成する作業は、Cooperにとって相当な時間を要することになった。 この作業の大半はランダムな波形やモジュレーションのオプションを備えたシンセパッチのデザインに割かれた一方で、Max for Liveコントロールデバイスもまた彼のレコーディングプロセスとライブパフォーマンスの両方において不可欠な存在だ。

「Max for Liveコントロールデバイスはパラメータをランダマイズさせたり、特定の範囲内を行き来させたり、あるいはひとつのパラメータを別のパラメータにリンクさせたりといったことを可能にしてくれる」とCooperは語る。 「Max for Liveのおかげで、音楽的に良いはずだと考えながらそこに確信が持てない場合でも、特定の範囲内でランダムに変化する複雑な構造を立ちあげられるようになった」

「適度なカオスを持ち込めるという可能性がすごく好きなんだ」とCooperは付け加える。 「僕は常にこのような流動的な音色へのアプローチを探り続けていて、毎回のアルバムで追求している部分ではあるんだけど、まだ理想にはまったく程遠いんだ」と語るCooperは、サウンドの音色が興味深い方法で流動し形を変えていくことが最終的なゴールだとしている。

そのため、Cooperは無数のオーディオレイヤーとの取り組みに相当な時間を費やしている。 それらのレイヤーの大半は、前述のようなランダマイズされたシンセの断片、あるいはセミ・ジェネレーティブで複雑なサウンドデザインやノイズなどで構成されている。 無数のレイヤーで成立するほんの小さなヒット音を得るために、Cooperはそれぞれのレイヤーをエディットし融合させている。

「アルバムの中には、たった一度しか耳にできないサウンドが数限りなく存在しているんだ」とCooperは語る。 「もう一度聞いた時にちょっとした驚きを発見するというのが好きなんだ。そこには常に微細なリズムや構造、隠れた要素が存在している。 このような美意識が僕は好きだし、アルバムを作るごとに追求していることなんだ。 本当に興味深いプロセスだよ」

Max Cooperの最新情報をフォロー:ウェブサイト | Soundcloud

このインタビューはニューヨークを拠点に活動するマルチメディア・ジャーナリスト/エレクトロニック・ミュージシャン/ビデオアーティストのDJ Pangburnが行なった。 DJ PangburnはHoloscene名義で作品リリースとライブも行っている。

DJ Pangburnの最新情報をフォロー:Instagram | Soundcloud