Im Rahmen von Loop 2015 sprach Matthew Herbert über sein musikalisches Manifest: ein Regelwerk, nach dem er seit 2005 arbeitet. Indem es die Verwendung von Synthesizern, Drum-Machines, Presets sowie Samples existierender Musik verbietet, zwingt es ihn, Grundsätze zu hinterfragen und festgefahrene Praktiken zu vermeiden. Ein weiterer wichtiger Punkt darin ist, Fehler bewusst zu provozieren und einzubeziehen. (Herberts Label heißt nicht ohne Grund “Accidental Records”.) All dies dient der Entwicklung einer neuen kompositorischen Freiheit im Rahmen eines nicht-tradierten musikalischen Systems.

Spätestens seit dem 18. Jahrhundert nutzen Künstler selbstgewählte Beschränkungen, um an den Grenzen westlicher Musik zu rütteln. Ein Beispiel ist das – etwa auch Mozart zugeschriebene – Musikalische Würfelspiel, bei dem der Komponist eine der zuvor festgelegten Variationen für einen bestimmten Takt erwürfelte. In neuerer Zeit strebte John Cage mit seiner nicht-determinierten Musik der frühen 50er Jahre danach, den eigenen Geschmack aus seinem Werk zu verbannen, vor allem durch seine zufallsgesteuerten Kompositionen auf Basis des altchinesischen Weissagungstextes I Ching.

Ein Beispiel für Enos und Schmidts Karten aus Oblique Strategies

Brian Enos und Peter Schmidts Oblique Strategiesvon 1975 – bestehend aus einem gestalteten Kartenspiel nebst gedruckter Anweisungen – sollen bei der Überwindung von Kreativitätsblockaden helfen: ein probates Mittel für selbsterklärte „Nicht-Musiker”, die die Theorie über die Praxis stellen. Eno prägte auch den Begriff „generative Musik”: Später wurde dieser technischer und klarer umrissen, aber ursprünglich bedeutete er das Nebeneinander mehrerer Spuren mit verschiedenen Eigenschaften, die zu endlosen Variationen geloopt und gemixt wurden. Konzeptalben, spieltheoretische Stücke und sogar Suchbegriffe in YouTube können den Fokus des kreativen Prozesses stärken.

In einer Ära, in der die Technologie ohne die Konventionen der Tonarten und der Instrumentierung so vieles möglich scheinen lässt, erkennt man schnell, wie bereits wenige selbstgewählte Beschränkungen den individuellen Weg weisen könnten. Wir sprachen mit fünf weiteren Elektronik-Musikern, um mehr über deren Ideen und Erkenntnisse zum Musikmachen mit eigenen Regeln zu erfahren.

Stefan Goldmann

Mit Industry (2014), dem Begleitwerk zu seinem Buch über Presets, hat der deutsche Technoproduzent mehr getan, als nur ein Album zu erschaffen, das ausschließlich aus Presets besteht. Genauer gesagt verwendete er dafür „obskure mitgelieferte Presets dreier, mittlerweile obsoleter japanischer Workstation-Synths aus den 1990ern. Alle Effekte sind Presets, alle Noten sind quantisiert und das meiste Panning ist rein zufällig, festgelegt durch die vorhandenen Voreinstellungen. Industry verlässt sich nicht auf Erfolg versprechende Presets, sondern auf ,gescheiterte Sounds’ heute ,überholter Synths’: industrieseitige Annahmen, wohin sich die Kultur entwickeln würde, die sich dann aber anders entschied.” Er führt weiter per E-Mail aus: „Als ich das Projekt aufnahm, konnte ich die Presets nicht für alles einsetzen. Beispielsweise waren automatisches Mixing und Mastering damals noch nicht verfügbar. Daher waren Pegel und Panning am Mixer die einzigen Punkte, an denen man individuell eingreifen konnte. Eine weitere Beschränkung war, dass ich gar kein neues Material komponierte, sondern Preset-Versionen bestehender Tracks anfertigte.”

Folgt man der Annahme, dass auf Industry Persönlichkeit eliminiert werden soll – wie bei Cages Werken –, so macht Goldmann einen weiteren Punkt klar: „Ich erinnere mich an die Zeit, als die Leute richtig aggressiv beim Thema Presets wurden und alles verherrlichten, was aufgrund der genutzten Quellen oder durch das Maß an Aufwand angeblich individuell war. Sie machten Avicii oder David Guetta nieder, weil irgendwer die von ihnen eingesetzten Presets identifiziert hatte. Auf der anderen Seite verehrten sie jeden, der mit modularen Synthesizern arbeitete, Feldaufnahmen oder komplexe Max-MSP-Patches machte. Sobald ich die Synths meines Projektes in den Griff bekam, stellte ich fest, dass man mit drei bis vier Presets sehr ähnliche Ergebnisse erzielte wie die Art von IDM, die man als Spitze des anspruchsvollen Programmierens betrachtet. Das ist es eben. Genau so wurde in der Elektronischen Musik schon immer Geschichte geschrieben. Die Sounds von 808, 303, M1 oder DX 100 waren irgendwann zu haben – und wer zuerst eine Platte damit herausbrachte und diese Presets oder Beinahe-Presets zu Tode ritt, dem gehörte in der Vorstellung der Leute der Sound.

Es gibt da eine komplette Industrie, die darauf aus ist, den Leuten zu erzählen, dass sie Geld für dieses oder jenes ausgeben sollten, sonst könnten sie keine Musik machen. Das Meiste davon hält der kritischen Betrachtung nicht Stand. In kultureller und sozialer Hinsicht sind wir immer noch besessen davon, das Genie zu erkennen und zu bewundern, so als lebten wir im 19. Jahrhundert. Wir sind voreingenommen, indem wir dem Zufall zu wenig Beachtung schenken, der Entdeckung des Readymade, das bei fast allen kulturell relevanten Ereignissen eine entscheidende Rolle spielt. House und Techno betraten durch Zufallsereignisse die Bildfläche: Jemand schraubte an zwei Knöpfen einer 303 herum, jemand hackte ein paar Patterns in ein Interface, drückte wahllos ein paar Knöpfe, bis dabei etwas Interessantes hängen blieb.”

Benge

Der britische, von Synthesizern begeisterte Musiker Benge nahm 2008 seine umfassende Sammlung von Hardware-Synthesizern als Ausgangspunkt für sein Konzeptalbum 20 Systems. Mit 20 verschiedenen Synthesizern, jeder stammte aus einem anderen Jahr zwischen 1968 und 1987, machte er jeweils einen Track. Er erklärt dazu: „Ich betrachtete das als Kollaboration zwischen mir und jedem einzelnen Synth. Ich wollte den Charakter jedes einzelnen herausstellen.” Dazu verwendete er ausschließlich „das Instrument selbst, ohne den Sound in jeglicher Weise durch externe Effekte oder Bearbeitung zu kontaminieren”, wobei er Overdubs während der Aufnahme zuließ.

Zur Frage, woher neben der Zahl an verfügbaren Instrumenten die Inspiration für dieses Projekt kam, antwortete er: „Über die Jahre hatte ich viele Alben produziert, bei denen ich so ziemlich alles auf jedem Track zusammenwarf. Das ergab sehr komplexe Elektronische Musik, bei der eine Menge los war. Ich wollte also zunächst ganz bewusst für jeden Track meine Mittel auf ein einziges Instrument reduzieren und schauen, was dann passiert. Ich hatte an mehreren Ideen gearbeitet und das hat auch eine Menge Spaß gemacht, es war irgendwie befreiend. Als das Album fertig war, passierte etwas Interessantes. Ich hörte es als ganzes 60-minütiges Stück an, da hörte ich die schrittweise Entwicklung, wie der Sound der elektronischen Instrumente sich über die Jahre wandelte. Das war wirklich ein glücklicher Zufall und dadurch wurde deutlich: Wenn man der Methode einige sehr strenge Grenzen setzt, kommen dabei am Ende sehr interessante Ergebnisse heraus.” Seitdem griff Benge immer wieder darauf zurück, komplette Alben mit nur einem System oder einem Instrument zu realisieren.

Kara-Lis Coverdale

Als Komponistin, die Klassik und Elektronische Musik verbindet, hat Coverdale harte Arbeit geleistet – belegt etwa durch ihr 2014er Album A 480, das sich zudem auf ihren kirchenmusikalischen Hintergrund bezieht. Die kanadische Musikerin verrät: „A 480 basiert komplett auf einer Library mit Chorsamples, die wiederum auf Darbietungen von 37 Sängern und Sängerinnen beruhen. Auf diese Weise wollte ich das Projekt auf den Punkt bringen, um meine Manipulationstechniken der Samples besser offenzulegen bzw. hörbar zu machen. Samples, die aus mehreren Klangquellen bestehen, können sehr beeindruckend klingen. Besonders wenn sie übereinander geschichtet werden, erzeugen diese verwirrenden, desorientierten Kollisionen ein dichtes, formveränderndes Arrangement. Bei A 480 ging es mir jedoch darum, den Arrangiervorgang und die Produktionstechnik transparenter zu machen. Deshalb schien mir eine einzelnen Klangquelle ein guter Ansatz zu sein. Im Kern ging es wohl um eine akademische Frage, die ich untersuchen und beantworten wollte. Die Antwort suche ich immer noch.” Anders als für Goldmann und Benge spielt es für Coverdale eine Rolle, ihr begrenztes Ausgangsmaterial zu modifizieren.

Aber eine Idee zu verfolgen bedeutet für sie bloß einen Teilschritt einer größeren Reise, und obwohl Coverdale weniger an selbstgewählten Regeln interessiert ist, erkennt sie dennoch deren Nutzen an: „Regeln suche ich mir nicht aus. Wenn ich Musik mache, finde ich es nicht nötig, Regeln zu verstärken oder zu erfinden. Es geht eher darum, zu lokalisieren oder zu definieren, welche Regeln es schon gibt. So ein Ziel ist manchmal wissenschaftlich und funktional, z.B. ist ein bestimmter Kerbfilter-EQ oft notwendig, um eine Sopranstimme im vollen Mix strahlen zu lassen. Dieses ,Gesetz’ beruht auf der Akustik, d.h. wie Frequenzen und Energie sich verhalten und in der Praxis kann man da gar nicht wählen. Oder wie es bei A 480 der Fall war, erforderte es einen Schritt zurück und ich musste mich selbst fragen, welche beschränkenden Parameter es gibt oder welche automatischen Programme (musikalische, kulturelle, praktische oder technische) ablaufen, damit meine Arbeit funktioniert.

Mitunter habe ich unbewusst Regeln forciert, deshalb ist es wichtig, dass ich das Werk kritisch und mit Distanz zu mir selbst betrachte oder anhöre. Wenn ich mir solche Fragen stelle oder solche Regeln anwende bzw. beseitige, dann tritt die musikalische Zielsetzung klarer zutage – mehr als meine eigene Zielsetzung. Die stärkste Musik entsteht, wenn persönliche und musikalische Ziele komplett im Einklang sind. Das ist die die ultimative Herausforderung für alle Musiker. Sich die Beschränkungen des Prozesses bewusst zu machen kann dabei helfen, diese heilige Einheit zu erreichen.”

Andreas Tilliander/TM404

Auch wenn man ihn wohl vor allem als Mokira kennt (nur eines seiner zahlreichen Projekte), ist Tillianders aktuelle Inkarnation als TM404 besonders bemerkenswert. Es begann mit der Regel, nur einen Take und keine Overdubs zuzulassen und ausschließlich Roland-Geräte aus den 1980ern zu verwenden. Die Titel auf TM404s erstem Album führen genau auf, mit welchen Geräten er arbeitete, teilweise weil er „nicht direkt an ein Publikum oder Zuhörer dachte. Ich weiß, es wurde schon in Tausenden von Interviews gesagt, aber ich habe das erste Album als TM404 wirklich zu meinem eigenen Vergnügen aufgenommen. Ich hatte absolut nichts anderes vor als herauszufinden, was ich mit einem zeitweise reduzierten Setup anstellen könnte.” Tilliander hat für sein zweites Album als TM404 dann doch einen Laptop eingesetzt, vor allem wegen der Reisetauglichkeit. Er merkt an: „Ich liebe Regeln beim Produzieren, aber der Sound ist letztlich viel entscheidender als jede Theorie.

Gelernt habe ich vor allem zwei Dinge: Das Studio ist wirklich super wichtig. Immer wieder sagen Leute, dass man ein gutes Stück auf jedem Instrument spielen kann. [Das ist] nicht die Musik, die mich interessiert. Sound ist alles. Wenn man ein Studio baut, in dem es diverse Echo- und Multi-Effekte, schrottige digitale und fantastische analoge Synths gibt, dann wird man klingen wie nichts anderes – zumindest im Vergleich zu Produzenten, die dieselben Sample-Packs für die gleichen Softwaresynthesizer herunterladen wie alle anderen auch. Die zweite Erkenntnis ist, dass man wirklich nicht zu viele Geräte in seinem Studio haben darf. Man bleibt besser bei wenigen Teilen und beherrscht sie so, dass sie den gewünschten Sound liefern.”

Auch wenn Tilliander erklärter Geräte-Nerd ist, fällt es auf, dass auch der Zufall einen Platz in seiner Arbeit findet: „Zufälligkeit ist für mich ein weiteres Komponistenklischee, dem ich vertraue. Nicht genau zu wissen, was ich tue und wie man verschiedene Geräte programmiert, zähle ich zu meiner Kernkompetenz. Ich probiere so lange im Studio herum, bis ich auf einen oder zwei Loops komme, die nah genug dran sind an dem, was ich will.”

Mark Fell

Der britische Künstler und Musiker Fell ist bekannt für seine Arbeiten in der algorithmischen und generativen Musik, sowohl mit SND und seinem Duopartner Mathew Steel als auch mit seinen Solowerken und Installationen. Hinsichtlich seiner Karriere erklärt er über Skype: „Wenn man die Möglichkeiten begrenzt, dann macht das die getroffene Wahl interessanter. ,Hier habe ich ein paar Elemente, was mache ich jetzt mit denen?’ Ich glaube, meine gesamte Arbeit beruht darauf. Ich denke nie, oh, diesen Sound will ich haben und setze ihn dann ein. Es gibt immer einen Rahmen oder eine Struktur, worin ich arbeite. In der Klangpalette von SND gab es zwei Elemente, nämlich die rhythmischen und die akkordähnlichen Sachen. Und [die Frage] lautete: Wie interagieren diese beiden? [Fells Soloalbum] Multistability geht ganz anders mit diesen Zutaten um. Und selbst meine schrägeren Arbeiten, die Klanginstallationen, haben tendenziell sehr lang gezogene Akkordstrukturen und sind von rhythmischen Strukturen umgeben. Im Grunde beschäftige ich mich immer noch mit denselben zwei Zutaten. Und das ist zu dem herangewachsen, woran ich jetzt arbeite: Auf der einen Seite Frequenzstrukturen ohne zeitliche Variation, auf der anderen rhythmische Strukturen ohne melodische Variation. Für eine Aufführung [in Berlin mit John Chowning, dem Pionier der FM-Synthese,] gab es einen frequenzreichen Abschnitt, der räumlich organisiert war, der aber kaum zeitlich-dynamische Veränderungen beinhaltete. Außerdem gab es einen rhythmischen Abschnitt, der keine räumliche Verteilung hatte und aus einem einzelnen Lautsprecher auf der Bühne kam. Es handelte sich also um eine Hemisphäre aus spektralem Material und um einen Punkt aus zeitlichem Material, es ging da um die Beziehung der beiden zueinander. Alle meine Arbeiten drehen sich genau darum.”

So gesehen fußt bei Fell nicht nur ein Projekt, sondern eine ganze Karriere auf einer einfachen Formel aus Ideen und ihrem Zusammenspiel. Neben dem Nutzen für überzeugende Kunst half dieses Vorgehen auch dabei, einen unverwechselbaren Sound zu definieren.

Darüber hinaus ist bekannt, dass er seine Arbeiten durch noch genauere Restriktionen verfeinert. Als Beispiel folgt hier eine Kurzfassung seines Regelwerks für Multistability, das in seinem Essay im Oxford Handbook On Algorithmic Music (Oxford University Press, USA) in ausführlicher Form erscheinen wird.

„Leitsatz 1: Nicht das ,Stiftwerkzeug’ benutzen, um Noten in ein Grid einzutragen.

Leitsatz 2: Keine offensichtlichen Tempi oder Taktarten.

Leitsatz 3: Begrenzte Anzahl von Objekten und Patches ,schlicht’ halten.

Leitsatz 4: Aufmerksamkeit auf kompositorische Parameter Anschlagdynamik, Tempo und Länge der Noten richten.

Leitsatz 5: ,Percussion’- und ,Akkord’-Schichtungen synchronisch verwenden.

Leitsatz 6: Percussionklänge [aus der Drum-Machine Linn LM-1 gewinnen].

Leitsatz 7: Klänge für ,Akkorde’ [immer aus FM-Synthese mit vier Operatoren].”

In diesem speziellen Fall entstand das Manifest nach dem eigentlichen Album: „Ich hatte nichts vorher festgelegt. Als ich fertig war, realisierte ich, dass ich nach solchen Regeln vorgegangen war. Dann wiederum konnte ich die Parameter verwerfen, wenn mir danach war. Da gibt es z.B. einen Track auf Multistability, dessen Tempo ganz klar festgelegt ist, und es gibt einen anderen Track, für den das Stiftwerkzeug im Einsatz war. Gegen jeden dieser Leitsätze habe ich also auch verstoßen.” Doch obwohl er sich einen gewissen Spielraum zugesteht, gibt Fell zu: „Ich sehe überhaupt keinen Sinn darin, eine ästhetische Entscheidung zu treffen, die außerhalb der von mir gesetzten Möglichkeiten liegt. Ich würde mich dann fragen, warum. Was hat das da zu suchen, warum habe ich das mit einbezogen? Aber ich bin auch kein Supernerd, der das, was er tut, unbedingt logisch rechtfertigen muss. Im Endeffekt geht es um Freude, Spaß und Vergnügen. Bloß entsteht das bei mir eben so, dass ich mir überlege, wie eine begrenzte Zahl von Elementen neu kombiniert werden kann und wie sich System und Ergebnis zueinander verhalten.

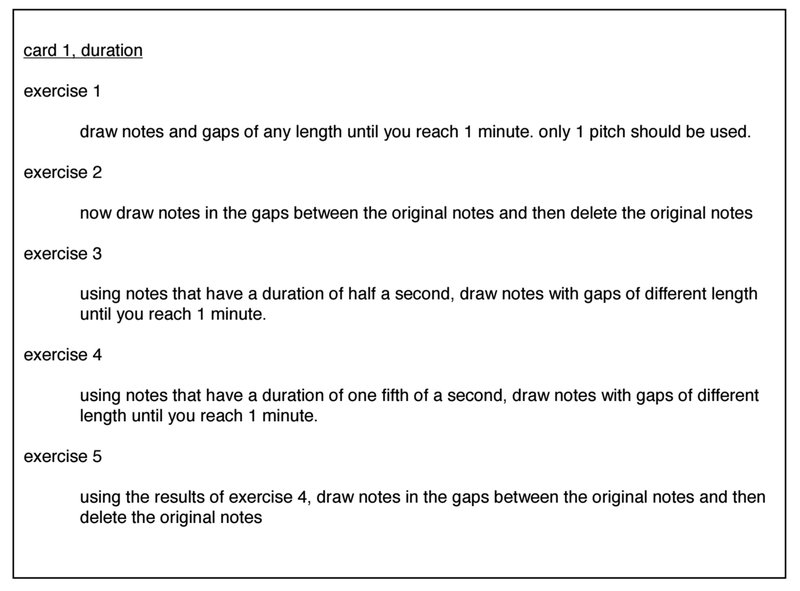

Eine Karte aus Fells Reduced Aesthetic Workbook

Fell tüftelt weiter an seinen Regeln. Er steckt noch in der Arbeit an seinem so genannten Reduced Aesthetic Workbook. Die bisher unveröffentlichte Anleitung besteht aus einem Kartenset mit Überschriften wie „Dauer”, „Anschlagstärke”, „Dichte” usw. und bringen jeweils eine Liste von Übungen mit – speziell für Computermusiker.